ইতিহাস-আখ্যান একইসঙ্গে কথা বলে এই বইতে

সুশীল সেনকে মনে পড়ে? কিংবা কানাইলাল দত্ত, উল্লাসকর দত্ত, গোপীমোহন সাহা বা কানাইলাল ভট্টাচার্যকে? বীণা দাসকে? আবছা আবছা মনে পড়ছে হয়তো। ‘বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী না এঁরা?’ হ্যাঁ ঠিক। বিপ্লবী। কিন্তু, এর চাইতে বেশি যে কোনও জিজ্ঞাস্যতেই ঘোরতর অপ্রস্তুত হয়ে পড়বেন অধিকাংশ মানুষ। কারণটা সহজ। আমরা অগ্নিযুগের অধিকাংশ বিপ্লবীদের নাম, দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বেচ্ছায় প্রাণ দেওয়া আশ্চর্য সেই মানুষগুলোকে মনেই রাখিনি। স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বই কবেই বা সেই ইতিহাসের প্রতি যোগ্য সুবিচার করেছে! হয়তো দু-এক বাক্য, হয়তো শুধু বা নামোল্লেখ। অতএব, সামাজিক বিস্মৃতির সুড়ঙ্গ আরও দীর্ঘ হতে থাকে। আমরাও ভুলতে শুরু করি আমাদের ইতিহাসকে।

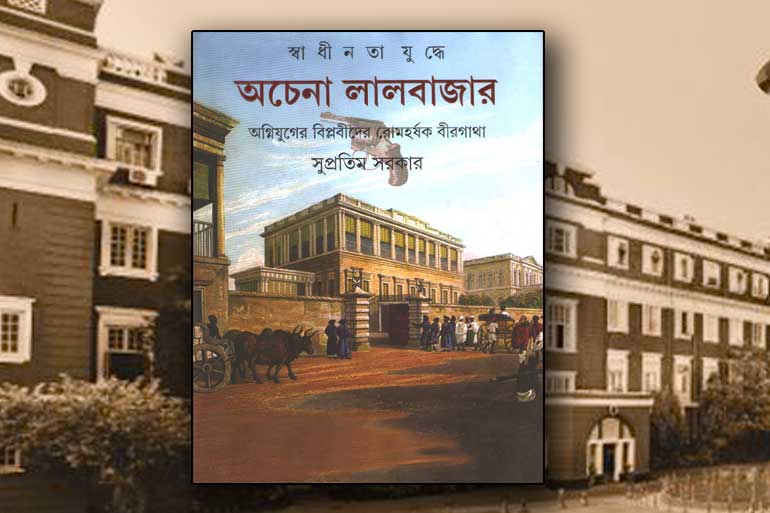

‘অচেনা লালবাজার’ বইটি সেই অন্ধকার আত্ম-বিস্মৃতি থেকেই আমাদের টেনে বের করে আনে যেন। বইটির সম্পূর্ণ নাম ‘স্বাধীনতার যুদ্ধে অচেনা লালবাজার, অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের রোমহর্ষক বীরগাথা’। লেখক সুপ্রতিম সরকার স্বয়ং কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার। বইটি পড়ার সময় লেখকের পেশাগত পরিচয় জানলে বিস্ময়ের উদ্রেক হবেই। এমন গদ্য একজন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারের! অথচ যাঁরা সুপ্রতিম সরকারের লেখার সঙ্গে ইতিমধ্যেই পরিচিত, তারা বুঝবেন এমন লেখা হয়তো তিনি ছাড়া বিশেষ কেউ লিখতে পারতেন না। ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসে যোগ দেওয়ার আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। তথ্যে ঠেসে থাকা বিষয়কেও কীভাবে সহজপাঠ্য করে তোলা যায়, তাঁর ভালোমতোই জানা। এই বইতেও প্রতিটা পাতায় গবেষণা, ইতিহাস, নথি, তথ্যের পর্যাপ্ত হাজিরা। এবং, তা সত্ত্বেও বইটি আর যাই হোক নিছক ইতিহাস-বই নয়। এ-বইয়ের মেজাজ বরং আখ্যানের। থ্রিলারের উপাদানও সেখানে মজুত। অথচ, ঘটনাগুলি সত্যি। তথ্যের, ইতিহাসের সামান্য বিকৃতিও পাঠক খুঁজে পাবেন না।

কানাইলালের দেহ চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে ছবি প্রকাশ

কানাইলালের দেহ চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে ছবি প্রকাশ

এই বইতে মোট দশটি ঘটনা। প্রত্যেকটার সঙ্গেই জড়িয়ে লালবাজার। লেখকের প্রথম বই, ইতিমধ্যেই বেস্টসেলারের তালিকায় ঢুকে পড়া, ‘গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার’-এর কেন্দ্রেও ছিল এই লালবাজারই। কিন্তু, সেই বইয়ের বিষয় ও চরিত্র আলাদা। থ্রিলারের মেজাজ সেখানে আপাদমস্তক। লালবাজারের গোয়েন্দা-পুলিশদের সমাধান করা গায়ে কাঁটা-দেওয়া নানা ঘটনার গপ্পো সেখানে। হ্যাঁ, গপ্পো। কারণ, সুপ্রতিম সরকার নিছক ঘটনা লেখেন না। ‘ঘটনা’ তাঁর লেখায় ‘আখ্যান’ হয়ে ওঠে। বিষয়গতভাবে এক্কেবারে আলাদা হলেও এই বিন্দুতে সমাপতিত ‘অচেনা লালবাজার’ বইটিও। এখানেও অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের নিয়ে আলাদা-আলাদা ঘটনা আসলে আখ্যানে পরিণত। লেখক জানিয়েছেন, লেখাগুলির সূত্রপাত কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পেজে। সেখানে ‘পুরনো সেই দিনের কথা’ শীর্ষকে ধারাবাহিকভাবে পোস্ট করা হত ‘অগ্নিযুগের বঙ্গজ বিপ্লবীদের বীরগাথা’। অগ্নিযুগের এই গল্পগুলো বলার ক্ষেত্রে লেখকের উদ্দেশ্য শুরু থেকেই ছিল স্পষ্ট- ‘আদ্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ থেকেও থ্রিলারধর্মিতা বজায় রাখার, যাতে পাঠক ইতিহাসবিমুখকতায় আক্রান্ত না হন, অথচ রেশ থেকে যায় স্মৃতিতর্পণের।’ এই চাহিদাই নির্মাণ করেছে এই বইয়ের প্রতিটা আখ্যানের গড়ন। যেখানে, টানটান গল্প-বলার টেকনিকের পাশেই অনায়াসে ঠাঁই পেয়েছে ব্রিটিশ সরকারের নানা কমিটির রিপোর্ট, হলফনামা, বাংলার মুখ্যসচিবকে লেখা নগরপালের গোটা চিঠি, আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে অরবিন্দ ঘোষকে নিয়ে কেন্দ্র করে বিচারপতি বিচক্রফট সাহেবের লেখা রায়ের অংশবিশেষ ও আরও অসংখ্য তথ্য।

বইটির বিশেষত্ব এখানেই। প্রতিটা ঘটনাই শুরু হচ্ছে বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথন বা একদম ঘটনার কেন্দ্র থেকে। যেমন ধরা যাক, ‘দ্য গ্রেটেস্ট ডে-লাইট রবারি’ শীর্ষক আখ্যানের শুরুটা

“ ---গুলি যে শেষ হয়ে আসছে...

-- হুঁ, কতক্ষণ টানা যাবে আর?

-- খুব বেশি হলে মিনিট পনেরো... ঘিরে ফেলেছে আমাদের...”

পাঠক দ্রুত জানতে চান ঠিক কোন ঘটনার কথা বলছেন লেখক? পরিণতি? অথচ, এই কথোপকথন বা ঘটনা ধরতাইটুকুই শুধুমাত্র দিয়ে লেখক পাঠককে দ্রুত সরিয়ে আনছেন কলেজস্ট্রিটের কাছে মার্কাস স্কোয়ায়ের পার্শ্ববর্তী একটা হোস্টেলের ঘরে। ফের একটা দৃশ্য। সেখান থেকে পাঠক ফের দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছেন লালবাজার থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে বিপ্লবীদের একটা গোপন মিটিং-এর মাঝখানে। কীসের মিটিং? কেনই বা মতবিরোধে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন একজন? জানার আগেই পাঠক দেখতে পাচ্ছেন টেগার্টের থমথমে মুখ। হাতে ধরা ‘The Statesman’-এর প্রথম পাতা। সেখানে হেডলাইন, ‘The greatest daylight robbery’। এই দৃশ্য-দৃশ্যান্তরের মধ্যে সংযোগ খুঁজতে খুঁজতেই পাঠক সমর্পণ করে বসছেন লেখকের কাছে। আর, লেখক ক্রমশ্য তাকে নিয়ে আসছেন গল্পের কেন্দ্রে। নিচ্ছেন একইসঙ্গে বিশ্লেষক ও কথকের ভূমিকা। সেই বিশ্লেষণে অত্যন্ত খুঁটিনাটিও বোনা হয়ে যাচ্ছে অনায়াসে। সঙ্গে জুড়ছে প্রয়োজনীয় সমস্ত নথির ফটোকপি, নানা রায়, সংবাদপত্রের খবরের শিরোনাম, প্রশাসনিক গোপন চিঠি, নির্দেশ-নামা, নানা রিপোর্ট, পুলিশের কেস ডায়েরির অংশবিশেষ। নিবিড় গবেষণা কী সহজে মিশে যাচ্ছে প্রায় থ্রিলারের মেজাজে বলা গল্পগুলোর সঙ্গে।

এবং মিশছে লেখকের পুলিশ-জীবনের অভিজ্ঞতাও। পুলিশের একজন অতিরিক্ত কমিশনার লিখছেন স্বাধীনতা-পূর্ব লালবাজারের ব্রিটিশ পুলিশের নির্মমতার কথা। রাষ্ট্রযন্ত্রের আগ্রাসনের কথা, রাজদণ্ডের কথা। পুলিশ অফিসারের মনস্তত্ত্ব নির্মাণে সুপ্রতিম সরকার স্বাভাবিকভাবেই একশো শতাংশ সফল। তাঁর অভিজ্ঞতা চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছে প্রতিটা লেখায়। বিপ্লবীদের হাতে নিহত ডাকসাইটে অফিসার সামসুল আলমের কর্মপদ্ধতি কিংবা ইনস্পেকটর সুরেশচন্দ্র মুখার্জির গোপন সোর্সদের গল্প তাই এত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে লেখকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও লেখাগুলোকে বাস্তব রক্তমাংসের জমি দেয়। শেষ লেখায়, এই বইয়ের একমাত্র নারী-বিপ্লবীদের গল্প যেটি, সেখানে কমলা দাশগুপ্ত হাতে ধরে রিভলভার চালানো শেখাচ্ছেন বীণা দাসকে। সেই ‘ডিটেইলিং’ পাঠককে জড়িয়ে নেবেই। এই লেখাতেই আবার যেভাবে কলকাতার তৎকালীন রাজ্যপাল স্ট্যানলি জ্যাকসনের ক্রিকেট জীবনের তথ্য ও পরিসংখ্যান গুঁজে দেন লেখক, তাও দক্ষ টেকনিকেরই প্রশ্ন। বীণার ছোঁড়া গুলির হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করেছিল স্ট্যানলি ক্রিকেটার-সুলভ রিফ্লেক্স। তিনি ব্যাটসম্যান ছিলেন বেশ ভালোই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে গড় পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই তথ্যের অবস্থান আর প্রয়োজনের প্রসঙ্গটা কল্পনা করুন একবার। তাহলেই খানিক বুঝতে পারবেন লেখকের আখ্যান সাজানোর স্টাইল।

আরিস্টটল বলেছিলেন, ইতিহাসের সত্য আর কাব্যের সত্য আলাদা। কাব্যের সত্যকে ধরতেই হয় কল্পনার পথ। কল্পনা ও অনুমান। কারণ, সেখানে রচয়িতার দায় থাকে গল্প বলার। আর সেই গল্পের পরিণতিতে পৌঁছতে তাই ইতিহাসের না-বলা তথ্যের নানা ফাঁক ভরাট করতেই হয়। রক্তমাংসের আদল দিতে হয় ইতিহাসে নথিবদ্ধ ‘নাম’, ‘চরিত্র’দের। ফলে, ইতিহাসের কম-বেশি বদল হতেই পারে সাহিত্যে। তা ‘জায়েজ’। অপরাধ নহে। বরং, অশিক শিল্পসম্মত।

অলিন্দ যুদ্ধের সেই গোপন ফাইল

অলিন্দ যুদ্ধের সেই গোপন ফাইল

এই মানদণ্ডের নিরিখেও ‘অচেনা লালবাজার’ বইটি বেশ ব্যতিক্রম। কারণ, এখানেও কল্পনার অবকাশ আছে। আছে, আখ্যানের স্বার্থে জন্ম দেওয়া সংলাপ, কথোপকথন, নানা ঘটনার যুক্তিশৃঙ্খল ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজনীয় অনুমান, দৃশ্যকল্পনা। এবং সর্বোপরি আছে, গল্প বলার দায়। অথচ, কোথাও সামান্য ইতিহাস-বিচ্যূতি ঘটেনি। দেশের জন্য হাসতে হাসতে আত্মবলিদান দেওয়া বিপ্লবীদের মনের ভিতরটিও দিব্যি ফুটে উঠেছে। এই বইয়ের এক-একটা লেখার আয়তন কতই বা! মানে, কতটুকুই বা সুযোগ এক-একটা ঘটনা এবং তার সঙ্গে জুড়ে থাকা চরিত্রদের বিস্তার দেওয়ার? অথচ, কী সাবলীলভাবে ইতিহাসের বই থেকে মাথা তুলে রক্তমাংসের চরিত্র হয়ে বইতে উঠে এসেছেন সুশীল-সত্যেন-বীরেনরা। লেখক চেয়েছিলেন, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া বিপ্লবীদের কথাই বলতে। তা তিনি বলেওছেন। স্বাদু গদ্য, থ্রিলারের মেজাজ সেই বিপ্লবীদের আত্মবলিদানের গাম্ভীর্য ও মাহাত্ম্যকে একচুলও অসম্মান করেনি। বরং ধারালো করেছে।

এই বইতে ঠাঁই পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথও। তাঁর কলম চুরি যাওয়া আর সেই সূত্রে লালবাজারে হাজিরা দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে একটি মজার গল্প। লেখক এই গল্পের অন্তর্ভুক্তির কারণ নিয়ে বিস্তৃত বলেছেন ‘লেখকের কথা’য়। লালবাজারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সংযোগের গল্পও ‘অচেনা লালবাজারের’ই গল্প। ঠিকই। তবু, এই সমগ্র বইতে যেন এই একটি গল্পে এসেই সামান্য হলেও তাল কাটে পাঠকের। গদ্যের জন্য নয়, লেখকের অনবদ্য বুনন-শৈলী এখানেও উপস্থিত। কিন্তু, আগে-পরের আখ্যানগুলির গাম্ভীর্য যেন ঠিক মেলাতে পারে না এই আখ্যানের তুলনায় সরস বিষয়বস্তুর সঙ্গে। আর, আখ্যানগুলির সজ্জায় যেহেতু কালপারম্পর্য নিখুঁতভাবে রক্ষিত গোটা বইতেই, ফলে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এই গল্পটি রয়েছে বইয়ের ঠিক মাঝামাঝি। শেষে থাকলে হয়তো তাল কাটত না। কিন্তু, কালপারম্পর্য-ভঙ্গ হত সেক্ষেত্রে।

‘অচেনা লালবাজার’ আসলে এই নিশ্চিন্ত স্বাধীনতা-বাসে প্রায় অচেনা হতে বসা, ভুলতে বসা সেই কালখণ্ডের সামনেই এনে দাঁড় করায় আমাদের। নতজানু হতে বাধ্য করে ইংরেজদের উচ্ছিষ্ট অপমানের চিকিৎসা নাকচ করে গৌরবের স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে নেওয়া রাধাচরণের সামনে। অপরাধী করে তোলে উল্লাসকর, কানাইলাল, বীরেন্দ্রনাথদের আত্মবলিদান ভুলে যাওয়ার জন্য। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের নিয়ে ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ অনেক বই আছে। কিন্তু, তথ্যের বন্দিত্ব থেকে রক্তমাংসের আখ্যানগুলোকে বের করে আনার মতো এমন বই আর নেই। আরও লেখা হোক। আপাতত অপেক্ষা।

গ্রন্থ: অচেনা লালবাজার

লেখক: সুপ্রতিম সরকার

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স

ছবি - অচেনা লালবাজার