হাট থেকে হাত জোর করে পালিয়ে গেল জমিদারের গুন্ডারা

১৯৩০-র দশকের শেষ অর্ধেকটা জুড়ে গোটা বাংলাতেই কৃষক আন্দোলনের প্রসার অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে উত্তর বাংলা ছিল কৃষক সংগ্রামের সবচেয়ে গৌরবময় অঞ্চল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের সঙ্গে স্থানীয় জমিদার-ইজারাদার-জোতদারদের মিলিত জুলুম আর শোষণই কৃষকের বাধ্য করেছিল প্রতিরোধের রাস্থায় হাঁটতে। সেই সময়ে জোতদার-ইজারাদারদের একটা প্রবণতা ছিল গ্রামের হাটগুলোয় কৃষকদের থেকে তোলা আদায় করা। এই ধরনের আদায় ছিল সম্পূর্ণই বেআইনি যদিও ইংরেজ প্রশাসন এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়ই কখনও। এখানে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মূল স্তম্ভ ছিল এই জমিদারি ব্যবস্থা – যার অফিসিয়াল নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । সরকার বাহাদুর আর স্থানীয় জমিদারদের এই লুঠেরা আঁতাতের প্রাথমিক শিকার অবশ্যই ছিলেন কৃষকরা। ১৯৩৯ সাল নাগাদ প্রথমে উত্তরবঙ্গে শুরু হয় হাটে তোলাবাজির বিরুদ্ধে আন্দোলন। তারপর সেখান থেকে সারা বাংলাতেই এর ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে।

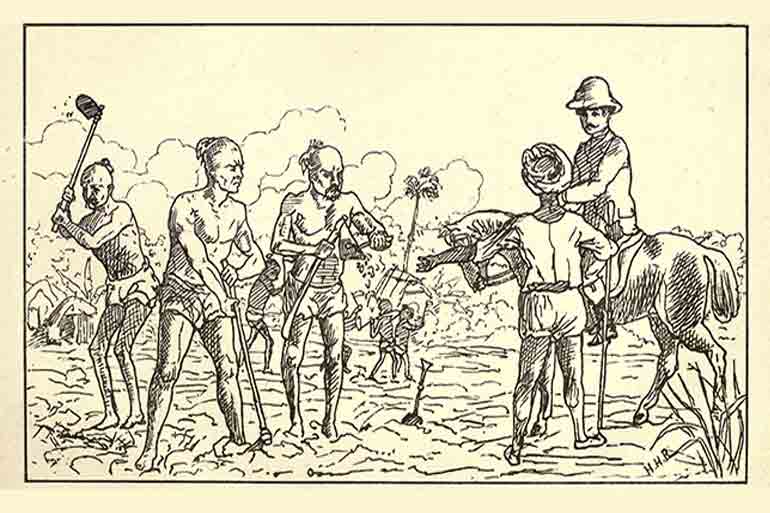

গোটা বাংলাতেই সম্মিলিত কৃষক শক্তির প্রতিরোধে জোতদার-ইজারাদারদের তোলাবাজ বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয় এবং উল্লেখযোগ্যভাবে এই সংগ্রামে কৃষকরা চেয়েছিলেন হিংসাকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে। যেমন ধরা যাক অবিভক্ত বাংলার রংপুর জেলায় বড়বাড়ি হাটের কথা। মূলত গরু-ছাগল আর পাটের কেনা-বেচার জন্য এই হাটের নামডাক ছিল। কৃষকদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল ভলেন্টিয়ার বাহিনী যারা ইজারাদার ও পুলিশের হুমকি অগ্রাহ্য করে তোলাবাজির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে থাকেন। হাটে পুলিশ আর জমিদারের পোষা গুন্ডারা এলে চারদিক থেকে হাজার হাজার মানুষ তাদের ঘিরে ধরেন। শেষ পর্যন্ত পুলিশ আর গুন্ডারা হাত জোড় করে পালিয়ে যায়। কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত হাট শান্তিপূর্ণভাবে কৃষক সমিতির তত্ত্বাবধানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

উলিপুর হাটের নাম বিশেষ করে বলার মতো, কারণ, সেখানে প্রচণ্ড অত্যাচারের মধ্যেও আন্দোলনকারীরা হঠকারিতার ফাঁদে না পড়ে হিংসার প্রয়োগ থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিলেন। তাঁরা শক্তি সঞ্চয় করছিলেন জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য। কমিউনিস্ট পার্টির থেকে মণীশ রায়, অনিল গোবিন্দ দেব, রবি লাহিড়ী, তনুরুদ্দিন মিঞা, যোগেশ বর্মণ, পূর্ণ বর্মণ, দীনবন্ধু সরকার, সুরেন রায়, শচীন বর্মণ, বিশ্বম্ভর সাহা, বিভূতি চক্রবর্তী, উলিপুর বন্দরের কংগ্রেস কমিটির প্রধান সভাপতি যোগেন মজুমদার, উলিপুর থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সত্যেন লাহিড়ী ছিলেন এই সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ মুখ। অনেক মানুষের প্রতি পুলিশের কথ্য নির্যাতন এবং গ্রেপ্তারি সত্ত্বেও হাজার হাজার কৃষক এবং ভলেন্টিয়ার বাহিনীর চাপে হাট থেকে তোলাবাজি বন্ধ হয়ে যায়।

মুর্শিদাবাদের নবাব এস্টেটের অধীনে পূর্ব বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন ছিল লালমণির হাট জংশন। জায়গাটাতে রেলশ্রমিকদের গোপন কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতরক্ষা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লালমণির হাটে সভা করা, মিছিল করা, তোলা বন্ধের আন্দোলন করাকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছিল সেখানকার কৃষক সমিতি। তখন সেখানে প্রশাসনের তরফ থেকে একটা সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলা হচ্ছিল, কৃষক আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকার হাটে এবং রাস্তায় পুলিশ পাহারা বসিয়ে দেয়। এর মধ্যেই রেল শ্রমিকদের সহায়তায় জাতীয় কংগ্রেসের সূর্য সেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সীতাংশু সেনের নেতৃত্বে প্রত্যেকটি ইউনিয়নে ভলেন্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। আশেপাশের গ্রাম থেকেও প্রচুর মানুষ এসে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পুলিশ এসে সীতাংশু এবং আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলেও জনগণের রণং দেহী মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে ফিরে গেছিল। পরে কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। কাঁঠালীবাড়ি হাট, মুস্তাফি হাট, ভাদাই হাট, লোহাকুচি হাট, লালবাগ হাট, কৈসারী হাট, কুড়িগ্রাম হাট – এসব জায়গাতেও কৃষকদের প্রতিরোধে তোলাবাজি বন্ধ হয়ে যায়।

এইসব কৃষক আন্দোলনগুলোতে পাশ্চাত্য ডিগ্রিধারী মানুষদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি আরেকটা বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জোতদার-জমিদারদের স্বার্থে মুসলিম লিগ কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ওই ফতোয়াকে অগ্রাহ্য করে সাধারণ মানুষ সংগ্রামে নেমেছিলেন তখন। তোলাবাজি বন্ধ করার সঙ্গে ঠিক হয়, বাঁধা দোকানগুলো থেকে রসিদ দিয়ে খাজনা নিতে হবে। গরু ছাগল ইত্যাদি কেনার রসিদ বাবদ আদায় কমাতে হবে। হাটের ইজারা প্রথা তুলে কৃষকদের হাতে হাট পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে। এই কর্মসূচিগুলো সফলভাবে রূপায়ণ করা হয় বিভিন্ন হাটে। তোলাবাজির বিরুদ্ধে আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে এতটা জনপ্রিয় হয়েছিল যে তার দৃষ্টান্তে কয়েকটি গ্রামে মেলাতে জুয়া খেলা আর গণিকালয়ের বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু হয়। এদিকে তেভাগা আন্দোলনও তখন ছড়িয়ে পড়ছিল দিকে দিকে। সব মিলিয়ে বাংলার কৃষক আন্দোলনের সুবর্ণ যুগ ছিল এই সময়টা।