পাঠকের ‘আঙ্গিক’ থেকে

"Ah, how good it is to be among people who are reading – Rilke

আচ্ছা 'পাঠক' বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি? যারা পড়ছে তারাই কি পাঠক নাকি আরও বেশি কিছু? যদি আপনার উত্তর প্রথমটি হয় তবে আমাদের কখনোই পাঠকের অভাব হয়নি বা ছিল না তা সে যে কোনো কনটেক্সটেই হোক না কেন। আর যদি আপনার উত্তর দ্বিতীয়টি হয় তবে বলতে হবে আপনি আপনার পাঠ জারি রাখুন। কারণ ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি 'পাঠক' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ যাই হোক না কেন তার অর্থ আরও গভীর ও মর্মভেদী। আমরা যা পাঠ করছি তা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই পাঠ আমাদের মস্তিষ্কে বা মননে একধরণের রসায়ন তৈরি করে যা আমাদের ভাবনাকে জারিত করে। ফলত একটা অনুভব তৈরি হয় স্বাভাবিকভাবেই। সেই অনুভব কখনও ভালো বা কখনও খারাপও হতে পারে কিন্তু একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবেই, এটা অবশ্যম্ভাবী। তা যদি না হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে যে লেখাটি পুনরায় পঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে পাঠের ভেতরেই কোথাও। যাই হোক আমার সাথে কেউ দ্বিমত হলেও হতে পারেন আবার আমার এটাও মনে হয় পাঠক দুই ধরনের। প্রত্যক্ষ পাঠক এবং পরোক্ষ পাঠক। যাই হোক সে বিষয়ে পরে কখনও বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। মূলত যেটা বলার তা হল সব পত্রিকাই চায় তাদের পাঠক পছন্দ করুক অর্থাৎ সব পত্রিকাই পাঠকের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। পাঠক সে অর্থে ভিন্ন, তাদের খিদেও (মানসিক) ভিন্ন আর তাই সম্পাদকরা সেইসব পাঠকের চাহিদা মাথায় রেখেই তাদের পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কিন্তু 'পাঠক' নিয়েই গোটা একটা সংখ্যা, তার নিদর্শন প্রায় বিরল। আঙ্গিক পত্রিকার মাঘ ১৪২৪ সংখ্যা তারই একটি। নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের দলিল। এই সংখ্যায় সম্পাদক কোনো সম্পাদকীয় লেখেননি বরং একটাই গোলটেবিল ঘিরে সমস্ত লেখকদের নিয়ে বসেছেন যাঁরা আবার একধারে নিবিষ্ট পাঠকও। খোলামেলা আড্ডার ছকে যেভাবে উঠে এসেছে কথা, সেভাবেই সম্পাদক সাজিয়েছেন তার গোটা সংখ্যার দিনলিপি। তাতে কখনও সিনেমার কথাও এসেছে, এসেছে সাহিত্যের কথা, ছবির কথা তেমনই আবার থিয়েটার বা বইপাড়াও উঠে এসেছে এযাবৎ আলোচনায়। যেন এক আড্ডা চলছে আর সেই আড্ডা লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে স্বয়ংক্রিয় কোনো প্রসেসে। এ আড্ডায় আপাতত যেন সকলেই সকলের এক নিবিষ্ট পাঠক। এরপর ক্যামেরা সরাসরি ঢুকে আসে দৃশ্যের ভেতর।

আড্ডার শুরুতেই বলেছেন লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির কর্ণধার ও প্রতিষ্ঠাতা সন্দীপ দত্ত। তিনি বলে চলেছেন লিটল ম্যাগাজিনের হাল হকিকত। তৎকালীন লিটল ম্যাগাজিনের ধারণা থেকে হালফিলের কাগজ সবটাই তার আয়ত্তে। তিনি বলছেন, 'লিটল ম্যাগাজিনের কাজই পাঠকের কাছে সাহিত্যের যথার্থ ভাবনাকে মননের আলোকে জ্ঞাত করা। গভীর মনন ও প্রজ্ঞার আলোকে পাঠককে আরোপিত করা, প্রণোদিত করা। তথাকথিত অ্যাকাডেমিক সীমাবদ্ধতা থেকে সে উত্তীর্ণ। ক্ষেত্র সমীক্ষার মধ্য দিয়ে তার পথ চলা, ক্রমপরিণতির পর্বে তার উত্তরণ। সে লেখক অন্বেষণ করে, গদ্যের ভাষা তৈরি করে, নিরীক্ষার নির্মিতির পথে প্রতিনিয়ত তার বিনির্মাণ। বিষয়ের নির্দিষ্ট গণ্ডি ভেঙে বিষয়ান্তরে যাওয়া - না বিষয়কে মুখ্য করে তোলা। গতানুগতিক পাঠকের সীমানা অতিক্রম করে পাঠককে নতুনভাবে দীক্ষিত করে তোলা এবং অসীম পাঠসন্ধানের স্বরূপকে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করা। আড্ডায় তাঁর মুখে যেমন উঠে এসেছে প্রগতি, কালি কলম, ধূপছায়া, পরিচয়, কল্লোলের মতো পত্রিকার কথা, তেমনই উঠে এসেছে ঐহিক, তবু একলব্য, বনানী, অনীকের মতো সমসাময়িক পত্রিকার কথাও। এরপর যিনি কথা বলে উঠেছেন তিনি অত্রি ভট্টাচার্য। তিনি কবি নয় বরং পাঠকের চোখ দিয়ে যেন একজন কবি অনুসন্ধান করেছেন কবিতাকে। গভীর পাঠ থেকে দেখেছেন কবিতার সার। একটা ত্রিভুজের তিনটে কৌণিক বিন্দুতে প্লেস করেছেন তিন সত্ত্বাকে। বলছেন, “এক কবির শরীরে একচক্ষু পাঠক বাস করে। স্বশব্দচয়নতঃ এই পাঠকের স্বভাব একতরফা পিঠ চাপড়ে যাওয়া, যতই ক্ষুরধার থাক তাঁর কলমকাগজ। অথবা যে কি-বোর্ড এখনই বন্ধ হবে, কবিশরীরের পাঠক আমতা আমতা করছে শেষ খুঁটিটি পুঁততে দিচ্ছে না। এই বিরক্তি থেকে উদ্ধার নেই লেখকের।” তিনি বিভিন্ন আঙ্গিকে কবি ও কবিতার ব্যবচ্ছেদ করে দেখিয়েছেন তার বিন্যাস। এরপর প্রিয়ক মিত্র তার লেখায় আমাদের ফিরিয়ে নিচ্ছেন উনিশ শতকের কলকাতায়। পাঠকের বিকল্প পাঠক এবং তৎকালীন সাহিত্যের রূপরেখা সম্পর্কে বলছেন তিনি। মঙ্গলকাব্য থেকে শুরু করে নিছক বটতলা বা হুতোম প্যাঁচার নকশা অবধি যে পথ তা তিনি দেখাচ্ছেন তার লেখার মাধ্যমে। তিনি বলছেন, “কবিগান, হাফ আখড়াই, খেমটা, পক্ষীর এইসব ছিল বিবর্তিত লোকসংস্কৃতিক ধারা। কিন্তু শালীনতায় কোনো পশ্চিমনির্মিত ধারণা না থাকায় কবিগানের খেউড়, গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর সবই চলেছে রমরমিয়ে।” কবি রাকা দাশগুপ্ত বলছেন এক সুদূরের গল্প। কখনও আর্জেন্তিনা বা কখনও নিউইয়র্ক উঠে আসছে তাঁর কথায়। নিউইয়র্ক থেকে আমেরিকান মহিলা হেলেন হ্যানফের পাঠানো চিঠি কীভাবে যোগাযোগ করছে লন্ডনের বই দোকান মার্কস অ্যান্ড কোম্পানির ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েলের কাছে, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বা মার্ক টোয়েনের পাঠ এসব বিষয়ে তিনি বলে চলেছেন তার অনায়াস লেখায়।

আরও পড়ুন

মৃত্যুর সঙ্গে একান্ত কথাবার্তা

আড্ডায় স্বাদবদল হল গৌরাঙ্গ দন্ডপাটের লেখায়। তিনি নাটকের পাঠ নিয়ে বলেছেন, অবশ্য বলবেন নাই বা কেন? পাঠ কি শুধু বইয়ের হয় নাকি! তিনি বলছেন পাঠকের নাটক পড়ার কথা, বলছেন দর্শকের মঞ্চ পড়ার কথা, বলছেন অভিনেতাদের দর্শক পড়ার কথা। তিনি বললেন,“ফলে সাহিত্যতত্ত্বের আয়না দিয়ে নাট্যের সবটুকু ধরা পড়ে না। অনেকটাই ফসকে যায়। ব্রেখট-গ্রোতোভস্কি-বোয়ালকে তাই নতুন পথের সন্ধান করতে হয়। খুঁজতে হয় নাট্যতত্ত্ব। মঞ্চ, মঞ্চায়ন, আলোর কথা, সুরের সাযুজ্য, রঙ রেখা-শরীর, ভাষা আর বাচনের অন্তর্গত রকমারি অর্থকে, যা পরিস্থিতি আর উপাদানের পার্থক্যে কীভাবে বদলে ফেলে তাৎপর্য।” এরপর একেএকে রোহন ভট্টাচার্য, শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায়, তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রগতি বৈরাগী এঁরা কেউ কেউ বলে উঠলেন একজন পাঠক হিসেবে তাদের নিজেদের দেখার কথা, কেউ বা আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন অতীতের অমোঘ বিস্তারে, কেউ আবার শূন্য থেকে দেখালেন শুরু হওয়ার ম্যাজিক।

এঁরা প্রত্যেকেই ভাগ করে নিলেন নিজের নিজের অভিজ্ঞতার গল্প। প্রকৃতি পাঠও যে একধরণের পাঠ তা শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায় ও তন্ময় ভট্টাচার্যের লেখায় নিবিড়ভাবে উঠে এসেছে। এ যেন পাঠক (পড়ুন শ্রোতা) আর তার নিজেরই কোনো দেখা। এদিকে প্রগতি বৈরাগী আড্ডার মাঝে মাঝে শুনিয়ে চলেছেন মধুর সব গান, যার সুর একবার কল্পনা করে নিতে পারলেই তা আপনাকে অনায়াসে পৌঁছে দিতে পারে এক অদ্ভুত মায়ার মুকুরে। চণ্ডীদাস থেকে বিদ্যাপতি, জয়দেব, কালিদাস উন্মোচন করে প্রগতি দেখাচ্ছেন তারই অন্দরমহল। দেখাচ্ছেন পদাবলীর ছত্র ছত্রে যে প্রেমের উপাখ্যান তারই এক অমোঘ বর্ণনা। বলছেন, "পাঠ শেষে আমার বেদীপ্রান্তে নীরবে বসে রইলো সে বহুক্ষণ, তারপর কী ভাষান্তর হল কে জানে, কবরীবন্ধন থেকে কুন্দকলির মালা খুলে আমার পায়ে জড়িয়ে প্রণাম করে চলে গেল। পরের দিন আবার এলো সে, সুনীল বসন তার উজ্জ্বল তনুটি ঘিরে রয়েছে, সর্ষেফুলের রঙ কাঁচুলিটি রৌদ্রস্পর্শে সোনার আভাময়।" এভাবেই তিনি গুছিয়ে নিচ্ছেন প্রেম পদাবলির সমস্ত নির্যাস এবং ঢেলে দিচ্ছেন তারই লেখার ছত্রে ছত্রে।

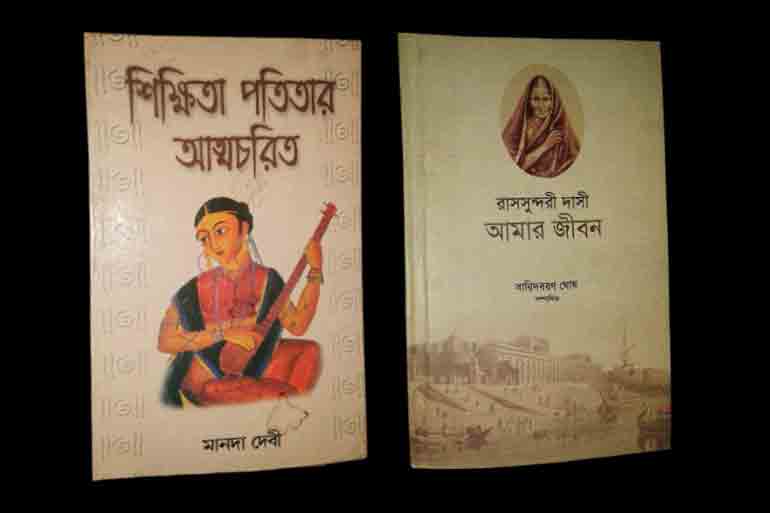

বাংলাদেশের সাম্য রাইয়ান বলছেন ওপার বাংলার লিটল ম্যাগাজিন ও তার পাঠকের খুঁটিনাটি, তার গলায় যেমন রয়েছে বিগত দশকের হারিয়ে যাওয়া ম্যাগাজিনগুলোর জন্য আবেগ ও উৎকণ্ঠা তেমনই তিনি প্রকাশ করছেন এই দশকের ম্যাগাজিনগুলোর জন্য হতাশা। আড্ডায় আবারও একটু অন্য স্বাদ এনে দিল সফর গুপ্তের 'ডায়েরি'। দৈনন্দিন চলাফেরা বা জীবনের বহমানতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাঠ চলে তারও। তিনি তার সেই গল্পই শোনালেন আড্ডায়। সমকালীন পাঠের সুবিধা এবং অসুবিধা নিয়ে সংশয়ও রেখে গেলেন তার বক্তব্যে। সুপ্রকাশ দাস যেমন তার বক্তব্যে বিস্তারিত জানালেন উনিশ শতকের আরেক মহিলা পাঠক রামসুন্দরী দাসীর কথা। অনির্বাণ ভট্টাচার্য জানালেন তার এক ব্যক্তিগত পাঠজীবনের কথা। একই সঙ্গে সৈকতের বক্তব্য থেকে উঠে আসে পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে নিঃসৃত পাঠের রস, তার উত্থান, মুক্তি, জন্ম, অদ্বৈতবাদের নানা আঙ্গিক। তীর্থঙ্কর মন্ডল দেখান পাঠেরই অন্য এক আস্বাদন। গীতিকাব্য থেকে প্যারডি এবং ক্রমান্বয়ে তার অবলুপ্তি... তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। তিনি বলছেন, "স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে আধুনিক কবিতা প্যারডির মাধ্যম হিসাবে খুব বেশী গৃহীত হয়নি। হয়তো পদ্যছন্দের শৈথিল্য, গদ্যছন্দ ব্যবহার, ধ্বনিঝংকার হ্রাস, কবি ও কবিতার প্রাচুর্যে একচ্ছত্র জনপ্রিয়তা না পাওয়া ইত্যাদি প্যারডিকারদের উৎসাহহীনতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গানের প্যারডির ধারা অবশ্য সে তুলনায় একবিংশ শতকেও সমান তালে বয়ে চলেছে।" সোহম দাস বলছে পুজোর পাঠকের কথা।

আড্ডা চলতে চলতেই নিছকই কৌতুহলবশত জুড়ে যায় আর তিন পাঠক, মানে সেরকমটা আকছার হয়েই থাকে আর কি, যারা আড্ডায় অনেকটা ঠিক অনুঘটকের মতো। বের করে আনে আরও তিন পাঠকের বয়ান। বইয়ের মাঝে যার দিনের দুই তৃতীয়াংশ কাটে তেমনই এক নিবিষ্ট পাঠক ধ্যানবিন্দুর অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়। কথায় কথায় তার কাছ থেকে শোনা যায় তার নিজস্ব পাঠবৈচিত্র, তার পাঠ অভিজ্ঞতা। মার্ক্স-টলস্টয় থেকে বুদ্ধদেব-ভাস্কর, মার্কেজ থেকে শাহিদুল জাহির, কবিগুরু থেকে তরুণ জনৈক কবি শুকদেব সবারই বিচরণ তার অবাধ বক্তব্যে। তিনি বলে চললেন ধ্যানবিন্দুর ইতিহাস, বলে চললেন হারিয়ে যাওয়া বহু মূল্যবান বইয়ের কথা। তেমনই আরেকজন সুব্রত দাম, সুভাষ পুস্তকালয়ের মালিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে এই তৃতীয় বিশ্বে এতটা আসার গোটা জার্নিটাই শোনালেন তিনি। কলেজস্ট্রিটের পুরনো বইপাড়ার আরেক বইবিক্রেতা দীপঙ্কর দত্ত বললেন পাঠকের একধরনের অভিরুচি নিয়ে। বললেন ব্যবসার হিসেবনিকেশের কথা, বললেন তার বাঁচিয়ে রাখা আশার কথাও।

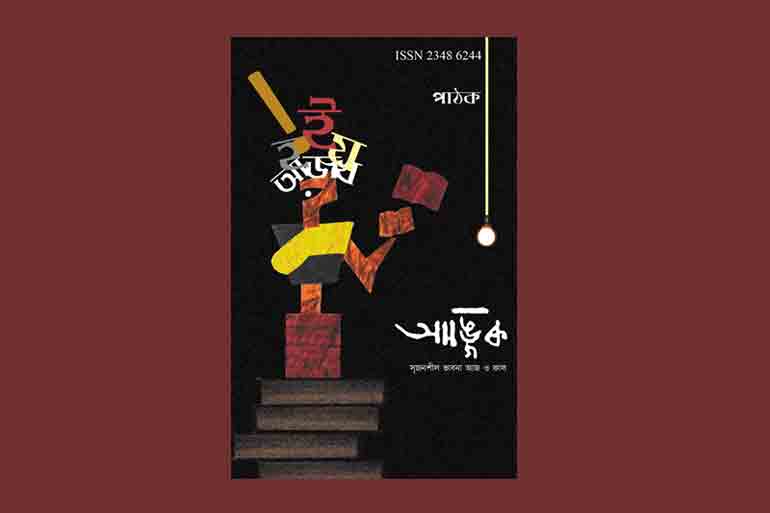

যেহেতু সব আড্ডারই একটা শুরু যেমন থাকে তেমনি একটা শেষও থাকে। এভাবেই নিভে আসে সমস্ত দিনের আলো, আড্ডা ভাঙে একসময়। শুধু কথার রেশ বুনতে বুনতে আড্ডাবাজরা ফিরে আসে ফের যে যার নিজের বন্দরে, আপন গণ্ডিতে। এক্ষেত্রে অবশ্য আড্ডার পরেও আড্ডাবাজরা ঘুড়ে বেড়ান বইপাড়ার আনাচকানাচ। হদিস দেন ভালো বইয়ের ঠেকের। এভাবেই আড্ডা চলতে থাকে মাইলের পর মাইল, শহরের পর শহর, দেশের পর দেশ। ভেবে দেখলে হয়ত আমি আপনি সবাই পাঠক, না দেখলে কোথাও কিছু নেই। সবশেষে আসি বইয়ের প্রচ্ছদের কথায়। আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের করা প্রচ্ছদটি এই সংখ্যার ক্ষেত্রে বেশ সুচারু। একেবারেই প্রফেশনালিস্ট আড়ম্বরহীন, সাংকেতিক অথচ সহজবোধ্য একটা প্রচ্ছদ একটা আলাদা মাত্রা এনেছে। আর একটা মলাটের ভেতরে ও বাইরে এত পাঠককে একসাথে একত্রিত করার এই প্রয়াসের জন্য সম্পাদক সুমন সাধু ও তার দলবলকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারছি না। অন্য অনেক পত্রিকাই হয়ত আপনারা পড়ছেন বা পড়েছেন এবং নিঃসন্দেহে পড়বেনও বটে, কিন্তু এই ধরণের একটা কাজ যে বাংলা সাহিত্যকে উর্বর করে তা হলফ করে বলতে পারি। আসুন আমরা যারা মলাটের ভেতরে ও বাইরে রয়েছি তারা হাতে হাতে এই পাঠকের বৃত্তটাকে আরও বড় করে তুলি, তবেই না সুবৃহৎ হবে পাঠকের পরিধি। আঙ্গিকের সার্বিক সাফল্য ও দীর্ঘজীবনের কামনা করি।