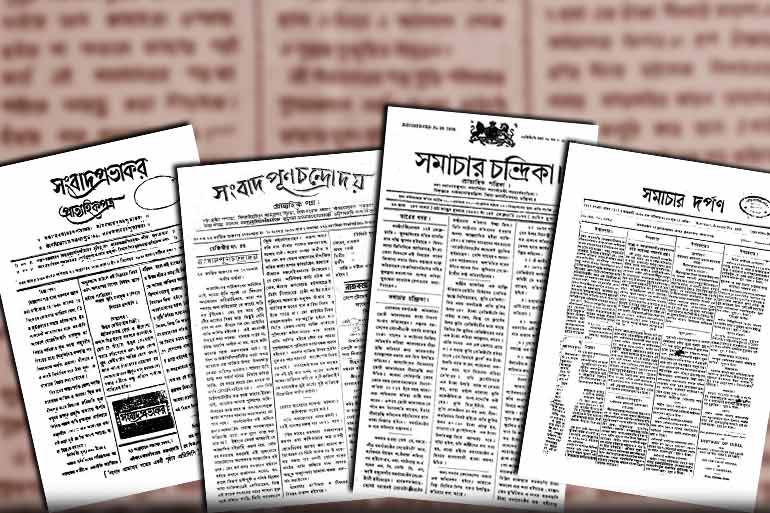

সমাচার দর্পণ থেকে সংবাদ প্রভাকর : উনিশ শতকে সাংবাদিকতার ভাষা

দ্বিভাষিক ‘সমাচার দর্পণ’-এর প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞপ্তিতে (সমাচার দর্পণ হল বাংলার প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র) জানানো হয়— “বাঙ্গালা তর্জ্জমার মূল কথার ভাব থাকিবে কিন্তু তাহা এতদ্দেশীয় পদ্যের সহিত ঐক্য থাকিবে।” প্রশ্ন উঠবে, সংবাদপত্রের বাহন যেখানে গদ্যের ঋজু ও যৌক্তিক পারম্পর্যের ফর্ম, সেখানে পদ্যের সঙ্গে তার সংযোগ খোঁজার তাৎপর্য কী? এর উত্তরেই পদ্য সাংবাদিকতা সৃষ্টির মূল কারণ পাওয়া যাবে। সাংবাদিক গদ্যই বাংলা গদ্যকে স্বচ্ছন্দ গতি দিয়ে দুর্বার করে তুলেছিলো— এ নিয়ে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু বাংলা সংবাদপত্রের জন্মমুহূর্তে এবং তার আগে বাংলা গদ্য বলতে যা ছিলো তার ব্যাকরণিক অন্বয় ও শব্দার্থগত জটিলতা সাধারণের বোধগম্যতার থেকে দূরে অবস্থান করছিলো। তা সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি তো নয়ই এমনকি তাদের শিল্পভাষার থেকেও ছিল আলাদা। যেমন এরকম একটা ভাষা— “রাঢ় দেশান্তর্গত ভদ্রবাটী গ্রামের শ্রীনকড়ি চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ জাত্যংশে ও বিত্তাংশে ন্যূনতাপ্রযুক্ত প্রথম কালাবধি বহুকালপর্যন্ত কার্ত্তিকেয় ব্রত করিয়া শেষকালে কিঞ্চিৎ ধন সঙ্গতি হইলে ঐ ব্রতোদ্যাপন করিয়া সাংসারিক ব্রত করণ চেষ্টাতে অবশেষে প্রায়োবয়ঃশেষে দেশে বিদেশে মনোভিলাষে ঘটক নিবাসে এক দিবস প্রত্যুষে উপস্থিত হইয়া কহিল…” (সমাচার দর্পণ, ১৮২৫) ইত্যাদি।

সে সময়ে বাঙালির শিক্ষা ও শিল্পের ভাষা বলতে ছিল পাঁচালি-যাত্রা-কীর্তন এবং অবশ্যই কবিগানের ভাষা। ফলে তাদের পাঠ অভ্যাসের ভাষায় পদ্যই ছিল একচেটিয়া। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই পদ্যের সঙ্গে সাযুজ্যের প্রসঙ্গ আসে।

এই গদ্যের সঙ্গে বাঙালির সংবাদপাঠের সমঝোতা বেশ কষ্টসাধ্য তা বোঝা যায়। অথচ সংবাদপত্র তো গুরুত্বপূর্ণ খবর সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই জন্ম নিয়েছিল। এখানে সাধারণ বলতে বুঝতে হবে অক্ষর-পরিচয় থাকা মানুষ—যাদের সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল না। সে সময়ে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালি পুরুষেরা অন্তত পাঠশালায় বাংলা পড়ত—তাছাড়া চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষাও সম্পূর্ণ হত বাংলায়। সে সময়ে বাংলায় প্রতি গ্রামে না হলেও প্রায় অনেক গ্রামেই এরকম হিন্দু এবং ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ফলে সেই সব বাঙালি এবং তাদের সূত্রে আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মতো ভাষা নির্মাণের প্রয়োজন ছিলই।

সে সময়ে বাঙালির শিক্ষা ও শিল্পের ভাষা বলতে ছিল পাঁচালি-যাত্রা-কীর্তন এবং অবশ্যই কবিগানের ভাষা। ফলে তাদের পাঠ অভ্যাসের ভাষায় পদ্যই ছিল একচেটিয়া। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই পদ্যের সঙ্গে সাযুজ্যের প্রসঙ্গ আসে। পদ্যের সুবিধা হল তা তুলনায় দ্রুত স্মৃতিস্থ হয়ে যায়। এবং অন্তত সাংবাদিক ঢঙের প্রয়োগ ‘তরজা’, ‘খেউর’ জাতীয় কবিগানের শাখাতে পাওয়া যেত। সেখানে কবিদের পারস্পরিক বিবাদকালে কটু সত্যি চাঁছাছোলা ভাষায় প্রকাশ করতে হতো এবং তা পূর্বপরিকল্পিতভাবে হত না—তাৎক্ষণিকভাবে কথা তৈরি করতেই হতো। যেমন ধরা যাক— “বাবু ত লালাবাবু কলকাতাতে বাড়ি।/ বেগুন পোড়ায় নুন দেয় না সে ব্যাটা ত হাড়ী।।…মাপ করো গো রায়বাবু দুটো সত্য কথা বলি।।/ জগা বেনে খোসামুদে অধিক বলব কী।/ তপ্ত ভাতে বেগুন পোড়া পান্তা ভাতে ঘি।” কোনো এক গ্রামের জমিদারকে উদ্দেশ্য করে লেখা, যিনি কলকাতায় এসে নাগরিক আচরণ করতে গিয়ে বিসদৃশ কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেন। এখানে মজার বিষয় হল হাড়ীর ছেলে বাবু হয়েছে এবং তাঁর খোসামুদে হয়েছেন জাতিতে বণিক জগা—সে নিয়ে ব্যঙ্গ তীর্যক এবং রূঢ়।

যদিও, আদতে বাংলা সংবাদপত্রের ভাষা গদ্যই ছিল। সে থাকলেও তার মধ্যে মধ্যে পদ্যের মেজাজ। উদাহরণটি খেয়াল করুন— “কলুটোলার কোন এক নিজ কুটুম্বের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার ভাবি যৌবন জনপদাধিকার করণে বাঞ্ছিত হইয়া লাঞ্ছনা ভয়ে লুকাইয়া নির্লজ্জ সুসজ্জ মাধ্যরয্যবেশ ধারণ করিয়া বাসরাবসরে সন্ধ্যোত্তরে আনন্দভরে কন্যাকর্ত্তার ঘরে গমন করিতেছিলেন…।” (সম্বাদ তিমিরনাশক, ১৮২৮) এখানে কোনো এক বৃদ্ধ বিয়ে করবে বলে তাঁর আত্মীয়ের মেয়কে পছন্দ করে তার বাড়ি যাচ্ছে। এরকম উদাহরণ প্রচুর। যদিও সব ক্ষেত্রেই তা কৌতূক তৈরির জন্য নয়— সাধারণ সংবাদ জানাতেও এ ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে অনেক। এখানে লক্ষণীয়, ভাষায় অনুপ্রাসের ছটা কৌতুককে অনেকগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। কবিওয়ালাদের গানের ভাষাতেও অনুপ্রাস-যমকের মতো শব্দালংকারই প্রধান গুণ ছিল। তবুও এই ভাষা যতখানি না কবিওয়ালাদের মতো তার চেয়ে বেশি সংস্কৃত কাব্যের কাছাকাছি। মনে রাখতে হবে, এইসব পত্রিকার প্রধান পরিচালকেরা হামেশা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরাই হতেন— যেমন, সমাচার দর্পণের সম্পাদক মার্শম্যান হলেও তা পরিচালনা করতেন জয়গোপাল তর্কালংকার, তারিণীচরণ শিরোমণির মতো পণ্ডিতেরা।

পদ্যের নানা ভঙ্গি থাকলেও এগুলোকে আমরা পদ্য সাংবাদিকতা বলছি না। কিন্তু এ সবই সমকালীন চাহিদা অনুযায়ী সাংবাদিক পদ্যের উৎসকে চিনিয়ে দেয়। সেরকম একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৮২২-এর সমাচার দর্পণে। কোনো এক সম্ভ্রান্ত বাড়িতে এক বৈষ্ণব গৃহকর্ত্রীকে মহাপ্রভুর প্রসাদ দিতে ও তাকে শাস্ত্রের জ্ঞান দিতে আসত—সেই নিয়ে সেই বাড়িতে অশান্তির একটা খবর প্রথমে গদ্যে ও শেষাংশ পদ্যে প্রকাশিত হয়। পদ্যাংশে আছে--“শুনিয়া বৈষ্ণব বাক্য কহে দরোয়ান। এবার আমার হাতে হারাইবে প্রাণ।।/ সুন্দর করিল সুখ বিদ্যারে লইয়া। কোটালের যায় প্রাণ কিসের লাগিয়া।।/ বার২ মুরগীতে খায়ে যায় ধান। এই বার মুরগীর বধা যাবে প্রাণ।।/ …আমি জানি শিক্ষা পড়া শিখান গোঁসাই। শিক্ষা পড়া এত পোড়া আগে জানি নাই।।” যা গদ্যে বলা সম্ভব হয়নি তা কয়েকটি ইঙ্গিতে তাদের যৌন সম্ভাবনাকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পদ্যে—বাঙালির চির-পরিচিত ‘বিদ্যা-সুন্দরের’ অনুষঙ্গে এবং মুরগীর ধান খাওয়ার উপমায়।

পরবর্তীকালে অনিয়মিত পদ্য-সাংবাদিকতাকে প্রায় নিয়মিত করে তুলেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। এবং কবিওয়ালাদের ঢঙে ‘খেউরে’র আদলে পদ্য দিয়ে বাক্বিতণ্ডাতেও সামিল হয়েছিলেন তিনি, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে।

আবার ১৮৩০ সালের নভেম্বরের ‘সমাচার-চন্দ্রিকা’র দুটো সংখ্যায় রামমোহনকে নিয়ে একটি সাংবাদিক পদ্য প্রকাশিত হয়, সেখানে— “সন্ধ্যা বন্দনাদি ত্যজি যবন আচার। …মহরমে বুক কুটি পরি কালা বেশ।।/ যবনী প্রয়িসী গর্ভে সুপুত্র জন্মিল।/ রাজা নাম দিনু তার নিকটে রহিল।।” রামমোহন পুত্র রাজারামকে নিয়ে সে সময়ে অনেক জলঘোলা হয়েছিল। নানাভাবেই প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিলো রামমোহনের ঔরসজাত যবনীগর্ভে তার জন্ম। রামমোহন তার কোনো প্রতিবাদ করেননি। এখানে সে কথাই তীর্যক কটূক্তির ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। যা গদ্যে বলা কঠিন ছিল। আবার ওখানেই আছে— “কুমার্গের ভয় মোর হয় সদা মনে।/ কেবল হোসেন আলি যেবে সে কারণে।।” বিদেশিদের খাদ্যাখাদ্য এড়ানোর জন্য যে রামমোহন দেশীয় পাচক নিয়ে গেছিলেন—এ কথার প্রচার ছিল একচেটিয়া। এখানেও তাঁর সেই ভয়কে ইঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে।

কিন্তু শুধু যে ইঙ্গিতের জন্যেই পদ্য সাংবাদিকতা তৈরি হত তা নয়। ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’-এর একটি সংবাদে কোনো এক ব্যক্তির বাবু-কালচারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়। সেখানে আছে— “ইংরাজ ফিরিঙ্গীসনে, বসি সবে একাসনে, টেবিলেতে হৃষ্টমনে, কাহিল দেখি জনে২, ইথে মম হয় মনে, ঘোর কলির আগমনে কলিকাতা এত দিনে গেলো৩।” (মার্চ, ১৮৩৬) বা ধরা যাক, গৌরমোহন আঢ্যের ইংরেজি স্কুলে কীভাবে শিক্ষা দেওয়া হত সে নিয়ে প্রকাশিত সাংবাদিক পদ্য নির্লিপ্ত ভঙ্গিতেই লেখা।

পরবর্তীকালে অনিয়মিত পদ্য-সাংবাদিকতাকে প্রায় নিয়মিত করে তুলেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। এবং কবিওয়ালাদের ঢঙে ‘খেউরে’র আদলে পদ্য দিয়ে বাক্বিতণ্ডাতেও সামিল হয়েছিলেন তিনি, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে। পদ্য-লড়াইয়ের বাহন হয়েছিল ঈশ্বর গুপ্তের ‘পাষণ্ড পীড়ন’ এবং গৌরীশঙ্করের ‘রসরাজ’—এই দুই পত্রিকা। অন্তত উনিশ শতকের তিরিশ-চল্লিশের দশকে এই দুইজনই ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক। ঈশ্বর গুপ্তের পদ্য সাংবাদিকতা কবিগানের ফর্মটিকে আত্মীকরণ করে নিয়েছিল। যেমন ধরা যাক তাঁর ‘নীলকর’ নামের রচনায় ভিক্টোরিয়াকে তিনি যেভাবে সম্বোধন করেছেন তা অবিকল কবিদের ‘মালসী’ গানে মহামায়াকে সম্বোধনের মতো। বলছেন--“কোথা রৈলে মা/ বিক্টোরিয়া মাগো মা/ কাতরে কর করুণা।/ নামেতে নীলের কুঠি/ হ’তেছে কুটি কুটি/ দুখীলোক প্রাণে মারা যায়।” ইত্যাদি। যদিও পদ্য সাংবাদিকতা থেকেই তিনি তাঁর কবিতার ফর্মটিকে খুঁজে পান। ফলে শেষের দিকে তাঁর পদ্য আর সাংবাদিক নির্লিপ্তিকে ধরে রাখতে পারেনি। তবুও এই ধরনটির ফলে বাংলা গদ্য তার স্বচ্ছন্দ গতিটা পেয়ে গিয়েছিলো। সে কারণে প্রায় একই সময়ে একটি বইয়ের প্রস্তাবনার ভাষা যেখানে— “অপিচ এতদ্গ্রন্থ গুণ্নিপুন সুজন মিত্রগণের পরামর্শে এবং স্বীয় মানসে এতৎ পাঠার্থি সকলের সন্তোষ…” ইত্যাদির মতো অদ্ভুত বাংলা, সেখানে দাঁড়িয়ে ঈশ্বর গুপ্ত লিখতে পারেন— “ইংরেজরা নানা বিষয়ে বাঙ্গালিদের সহিত দুর্ব্বব্যবহার করিতেছেন, অথচ বাঙ্গালিরা দয়ালু ও সারল্য বশতঃ তাঁহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করেন না।”—এরকম সহজ বাংলা। যা পড়লে মনে হয় এটা আরও কুড়ি বছর পরে লেখা বঙ্কিমী ভাষা থেকেও সহজ। সে কারণেই তাঁর সম্পাদিত ‘সংবাদ প্রভাকর’ (সংবাদ প্রভাকর ছিল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র) অন্তত তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে বাঙালির কাছে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।<