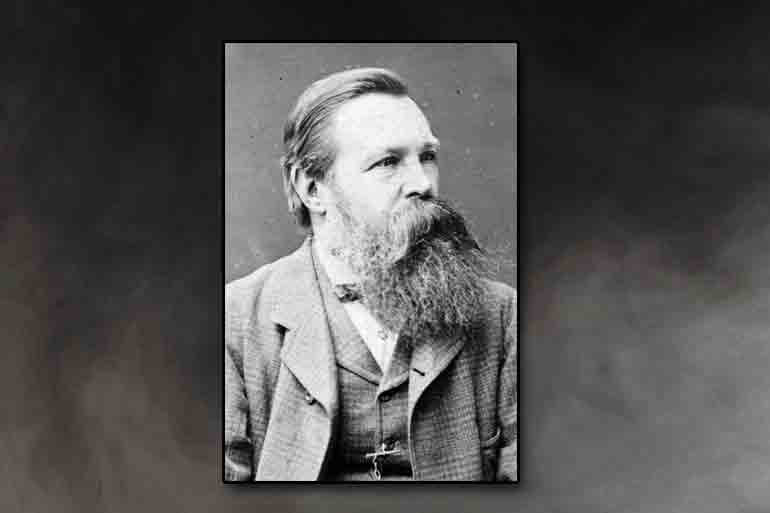

ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস ও কার্ল মার্ক্স একে অন্যের প্রাণসখা ছিলেন

ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস ও কার্ল মার্ক্স একে অন্যের প্রাণসখা ছিলেন বলেই এঙ্গেলস দুনিয়ার অগণিত মানুষকে মার্ক্সকে চেনাতে পেরেছিলেন, একথা নতুন করে জানানো নিস্প্রয়োজন। মার্ক্সের প্রয়াণে তাঁর মার্ক্সের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন অবিস্মরণীয়। পাঠককুলকে তার অংশবিশেষ সবিনয়ে স্মরিয়ে দিইঃ “জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম যেমন আবিস্কার করেছেন ডারউইন, তেমনই মার্কস আবিস্কার করেছেন মানব-ইতিহাসের বিকাশের সূত্র।মতাদর্শের পর্দা পড়ে পড়ে আবরণ সৃষ্টি হওয়ার ফলে এতকাল যা লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল, মার্কস উদ্ধার করেছেন সেই সহজ-সরল সত্যটিকে –অর্থ্যাৎ, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে চর্চা করার আগে মানুষের একেবারে প্রাথমিক প্রয়োজন হল খাদ্য, পানীয়, আশ্রয় আর পরনের বস্ত্রের; অর্থাৎ জীবনধারনের জন্যে প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক বৈষয়িক উপাদানসমূহের উৎপাদন এবং ফলত ,এক নির্দিষ্ট যুগকালের মধ্যে অর্জিত অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরই হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই ভিত্তি যার উপর বিবর্ধিত হয়ে উঠেছে একেকটি বিশেষ জনসমাজের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইন –সম্পর্কিত ধ্যানধারণা, শিল্প এবং এমনকি ধর্মীয় চিন্তা –ভাবনা পর্যন্ত –আর, সে কারণে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ীই উপরোক্ত ব্যাপারগুলি ব্যাখ্যা করা উচিত,এ-পর্যন্ত যেমনটা হয়ে এসেছে তেমন উল্টো দিক থেকে নয়।... আজকের দিনের পুঁজিবাদী উৎপাদন –পদ্ধতি এবং যে –বুর্জোয়া সমাজ এই উৎপাদন –পদ্ধতির সৃষ্টি তাদের নিয়ন্ত্রিত করে থাকে যে বিশেষ গতিতত্ত্ব তারও আবিষ্কর্তা মার্কসই।”

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যুগ্ম সূত্রকার হিশেবে এঙ্গেলসের অবদানের কথা যে মার্ক্স বার বার স্বীকার করতেন, এই সত্যের মর্মবস্তু অনেকেই উপলব্ধি করেন না , বা করতে চান না। ‘দাস কাপিতাল’-এর প্রথম খন্ড প্রকাশ মার্ক্স দেখে গিয়েছেন। মার্ক্সের প্রয়াণের পরে আর দুটো খন্ড প্রকাশে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন এঙ্গেলস, একথাও উল্লেখবাহুল্য।

আজ এঙ্গেলস এর জন্মদিনে এসব কথা বলার অবকাশ নয়। এঙ্গেলস-এর নিজের এক স্বল্পালোচিত সন্দর্ভ নিয়ে আলোকপাত করার চেস্টা করা যাক। সেটা হ’ল কমিউনিস্ট লীগ গড়ে তোলার কথা ।মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর যৌথভাবে প্রণীত ‘কমিউনিস্ট ইস্তাহার’ সেই লীগের সঙ্গে অন্বিত। এঙ্গেলস লিখছেন, “আমরা যাকে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি বলতাম, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আরম্ভে তা ছিল শুধু একটি স্বল্পসংখ্যকের কোষকেন্দ্র, ছিল গোপন প্রচারমূলক সমিতি হিসাবে সংগঠিত কমিউনিস্ট লীগ। সেই সময়ে জার্মানিতে সংঘ ও সভা সমিতির কোন অধিকার ছিল না বলেই লীগকে গুপ্ত সংগঠন হতে হয়েছিল। বিদেশের বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থা থেকে লীগ তার সদস্য সংগ্রহ করতো। এইসব সংস্থা ছাড়াও জার্মান দেশেই এর প্রায় ত্রিশটি সমিতি বা বিভাগ ছিল আর নানা জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে সদস্য ছিল। এই ক্ষুদ্র সংগ্রামী বাহিনীর ছিল একজন প্রথম শ্রেণির নেতা। তিনি মার্কস। সবাই স্বেচ্ছায় তার নেতৃত্ব মেনে নিত। আর তাঁরই দৌলতে লীগ নীতি ও রণকৌশলের এমন এক কর্মসূচি পেয়েছিল যার তাৎপর্য আজো পর্যন্ত পুরোপুরি বজায় আছে। সে কর্মসূচি কমিউনিস্ট ইশতেহার।”

সেই লেখায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সর্বহারা বিপ্লবে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে এঙ্গেলস-এর সতর্ক বার্তাঃ “শ্রমিক শ্রেণির অন্যান্য পার্টিগুলির প্রতিপক্ষ হিসাবে কমিউনিস্টরা স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করে না। সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোন স্বার্থ তাদের নেই। প্রলেতারীয় আন্দোলনকে রূপ দেওয়া বা গড়ে পিটে তোলার জন্য তাঁরা নিজস্ব কোন গোষ্ঠীগত নীতি খাড়া করে না।" আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টির টুকরোটুকরো হয়ে যাওয়া এঙ্গেলস-এর কথা মনে করিয়ে দেয়।

কিন্তু এই গর্হিত কাজ তো লেনিন নিজেই করেছিলেন ‘বলশেভিক পার্টি’ গড়ে। নামের দিক থেকে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও আসলে ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ।

কমিউনিস্ট ইস্তাহারে মার্ক্স ও এঙ্গেলস বলেছিলেন, সর্বহারা শ্রেণীর বুদ্ধিগত বিকাশ তাদের ভিতর থেকেই হবে, বাইরে থেকে নয়। অর্থাৎ তথাকথিত ‘পেশাদারী বিপ্লবী’রা নয়। এই জায়গাটাতেও লেনিনের বিপ্রতীপে মার্ক্স ও এঙ্গেলস। পেশাদারী বিপ্লবী (বলশেভিক)দের সম্পর্কে লেনিনের মোহভঙ্গ ঘটেছিল তাঁর স্বহস্তে রচিত শেষ লেখা Better Fewer, But Better-এ সে নিয়ে আলোচনার অবকাশ এই ক্ষুদ্র রচনায় নেই।