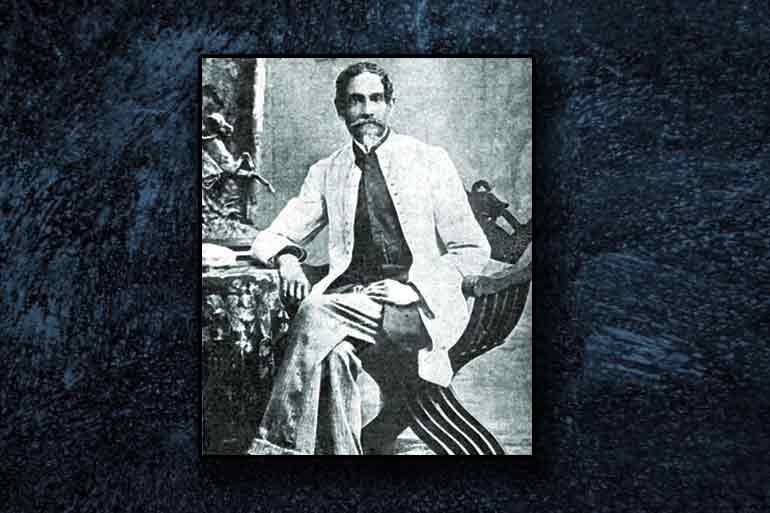

প্রথম বাঙালি আইসিএস

দেবেন্দ্রনাথের মেজো ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ। পারিবারিক কারণে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ভাগ হয়ে যায়, সত্যেন্দ্রনাথ তখন খুব ছোটো। সত্যেন্দ্রনাথ ছেলেবেলার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন— "ছেলেবেলায় আমাদের ব্যায়ামচর্চার অভাব ছিল না। ভোরে উঠে জোড়াসাঁকো থেকে গড়ের মাঠ বরাহনগর প্রভৃতি দূর দূর পাল্লা পদব্রজে বেড়িয়ে আসতুম।" ব্যায়ামচর্চা ছাড়াও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রেওয়াজ অনুযায়ী সত্যেন্দ্রনাথকে ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার দেওয়া এসবও শিখতে হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ কুস্তি শিখতেন হীরা সিং বলে একজন পালোয়ানের কাছে। যার কাছে রবীন্দ্রনাথও কুস্তি শিখতেন। তাঁদের সংস্কৃত পড়াতে আসতেন পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালংকার। মেধাবী সত্যেন্দ্রনাথ এর মধ্যে আরবী সাহিত্যও অধ্যয়ন করে ফেলেছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে পাশ করেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর সঙ্গে আরও যারা পাশ করেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন পরবর্তী সময়ের দিকপাল ব্যক্তিত্ব। যেমন - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মত ছাত্র। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন সত্যেন্দ্রনাথ।

সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে পরিচিত হন পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের মাধ্যমে। কেশবচন্দ্র সেনের পরিবার ছিল বেশ রক্ষণশীল। কেশবচন্দ্র তখন ব্রাহ্ম, হিন্দুধর্ম হিন্দু লোকাচার না মানার জন্য কেশবচন্দ্রের বাড়ির লোকজন কেশবচন্দ্রের ওপর খুব অত্যাচার করছিল। যে কারণে কেশবচন্দ্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে আশ্রয় নিলেন।

বাবার মতানুসারে মাত্র সতেরো বছর বয়সে জ্ঞানদানন্দিনীর সাথে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। এই বছরই সত্যেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের সাথে শ্রীলঙ্কা ভ্রমণে যান।

সেযুগে ইংল্যান্ডে গিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে সরকারি উচ্চপদ লাভ, বেশ কঠিন কাজ ছিল। ঠাকুরবাড়ির জমিদারি তখন নানান সমস্যায় জর্জরিত। এই সময় সত্যেন্দ্রনাথকে উৎসাহ ও অর্থসাহায্য করেন বন্ধু মনমোহন ঘোষ। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে সত্যেন্দ্রনাথ ও মনমোহন দু-বন্ধু ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

মেধাবী সত্যেন্দ্রনাথ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে নির্বাচিত হলেন। এরপর শিক্ষাধীন প্রশিক্ষণের পালা। প্রবেশনারি ট্রেনিং শেষ করে দেশে ফিরলেন। শোনা যায়, মনমোহন ঘোষ পরীক্ষায় কৃতকার্য না হলেও বারে ডাক পেয়েছিলেন।

আধুনিকমনষ্ক সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে বিদেশ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাবা দেবেন্দ্রনাথ সে অনুমতি দেননি। সত্যেন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড থেকে আই.সি.এস পাশ করে ফিরে আসার পর তাঁর পোস্টিং হল আমেদাবাদে অ্যাসিস্টেন্ট কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট পদে বোম্বেতে।

এদিকে দেশে ফেরার পর সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে বোম্বাই নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যা ছিল সে সময়ের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে পুরনো নিয়ম ভেঙে বোম্বে নিয়ে যেতে চাইলে বাধার সম্মুখীন হন। বাধা দিলেন স্বয়ং তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "জাহাজে করে যেতে হবে। বাবামহাশয় তাতে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না।" এদিকে জাহাজঘাটে কীভাবে জ্ঞানদানন্দিনী উঠবেন তা নিয়ে বেশ সমস্যা দেখা দিল।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাব দিলেন, 'গাড়ি করে যেতে হবে। আর ঠাকুরবাড়ি থেকেই গাড়িতে উঠবেন জ্ঞানদানন্দিনী।' কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাতে সম্মত হলেন না। বললেন, "মেয়েদের পালকি করে যাবার যে নিয়ম আছে তাই রক্ষা হোক।" বাড়ির কুলবধূ ঠাকুরবাড়ির কর্মচারী-চাকরদের চোখের সামনে দিয়ে বাহির বাড়ির দেউড়ি ডিঙিয়ে গাড়িতে উঠবেন, তা দেবেন্দ্রনাথের কিছুতেই মনঃপুত হল না। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রীকে গাড়িতে নয়, পালকিতে করে জাহাজঘাটে নিয়ে যাওয়া হল। এই ছিল রক্ষণশীল ঠাকুরবাড়ির গোপনকথা!

ইংরেজ আই.সি.এস অফিসারদের স্ত্রীরা যে আদবকায়দায় চলতেন, তা বোম্বাইতে গিয়ে অল্পসময়ের মধ্যেই রপ্ত করে নিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। জ্ঞানদানন্দিনীর প্রভাবে ঠাকুরবাড়িতে লাগল বিলেতের ছোঁয়া।

দেবেন্দ্রনাথ অন্তঃপুরের রক্ষণশীলতার প্রাচীরে বিন্দুমাত্র ফাটল ঘটাতে রাজি ছিলেন না। তাঁর প্রচেষ্টা ছিল শুধুমাত্র ধর্মসংস্কারের প্রতি। কিন্তু বাড়ির মধ্যে সেই রক্ষণশীলতার প্রাচীর ভেঙে দিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। ভেঙে দিয়েছিলেন তাঁরা পর্দাপ্রথা। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের বাড়ির ছোটো ছোটো ভাই-এর বউদের ঘোমটা খুলে দিতেন। নারী স্বাধীনতার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

আরও পড়ুন

রবি ঠাকুরের মা সারদাসুন্দরী দেবী

চাকরি শুরুর দুবছর পরে সত্যেন্দ্রনাথ বিচার বিভাগে চলে যান। । শেষে ছিলেন সাতারা জেলার ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেসন জজ। তেত্রিশ বছর দেশের নানান জায়গায় চাকরি করে অবসর নেন সত্যেন্দ্রনাথ। অবসরের পর কলকাতায় বসবাস শুরু করলেন। জোড়াসাঁকোর বাইরে আলাদা বাড়ি নিলেন। তাঁদের পার্ক স্ট্রিটের বাড়িটি ছিল তাঁদের সাহিত্যিক মজলিসের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু একটি বই-এ গ্রন্থিত হয়েছিল। কিন্তু শোনা যায়, বইটি পরিবারের বাইরে কোথাও প্রকাশিত হয়নি, এমনকি মুদ্রিতও হয়নি। কারণ অজানা। পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে কলকাতার ধনী অভিজাত সমাজের অনেকেই আসতেন। বিশেষ করে তরুণদের আগমন ছিল সেখানে চোখে পড়ার মতো।

সত্যেন্দ্রনাথ নয়টি বাংলা ও তিনটি ইংরেজি গ্রন্থ রচনা করেন। যার মধ্যে সুশীলা ও বীরসিংহ নাটক, বোম্বাই চিত্র, নবরত্নমালা, স্ত্রী স্বাধীনতা, বৌদ্ধধর্ম, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রয়াস, ভারতবর্ষীয় ইংরেজ বিশেষ জনপ্রিয়। এছাড়াও তিনি তিলকের ভগবদ্গীতাভাষ্য, কালিদাস এর মেঘদূত এবং তুকারামের অভঙ্গের অনুবাদও করেছিলেন। তিনি বেশকিছু ব্রহ্মসঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক গানও রচনা করেন এবং কিছুকাল 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

দেশাত্মবোধ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হিন্দুমেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশনের সময় তিনি পশ্চিম ভারতে ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং মেলা উপলক্ষে 'মিলে সবে ভারতসন্তান', গানটি রচনা করেন। এক সময় এই গানটিকেই ভারতের প্রথম জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ অনেকগুলি দেশাত্মবোধক গান লিখেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের ছেলে সুরেন্দ্রনাথের জন্মের এক বছর পর মেয়ে ইন্দিরার জন্ম হয়। তাঁদের ধাত্রীমা ছিলেন এক মুসলমান মহিলা। ইন্দিরা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—"আমি তো মুসলমানীর দুধ পর্যন্ত খেয়েছি।" অথচ মুসলমানের খাদ্যের ঘ্রাণ নাকে আসায় ঠাকুর পরিবারের নাকি পূর্বপুরুষের জাত গিয়েছিল!

সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সাথেও জড়িয়ে পড়েন সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি নিজে বেশিরভাগ সময় কর্মসূত্রে বাইরে থাকতেন যে কারণে কোনোদিনই জমিদারির কাজকর্ম তাঁকে দেখতে হয়নি। ছেলে সুরেন্দ্রনাথ জমিদারির কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে।

একাশি বছর বয়সে মারা যান ঠাকুরবাড়ির আধুনিক পুরুষ, দেবেন্দ্রনাথের মেজো ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ।

ঋণ:

১|আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রয়াস-সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২|রবিজীবনী (১খণ্ড- ৯ম খণ্ড)- প্রশান্ত কুমার পাল। ৩|ঠাকুরবাড়ির কথা- হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪|ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল- চিত্রা দেব। ৫|প্রথম আলো- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ৬|রবীন্দ্রজীবনকথা - প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।