বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ বইটি লিখেছিলেন একজন ব্রিটিশ!

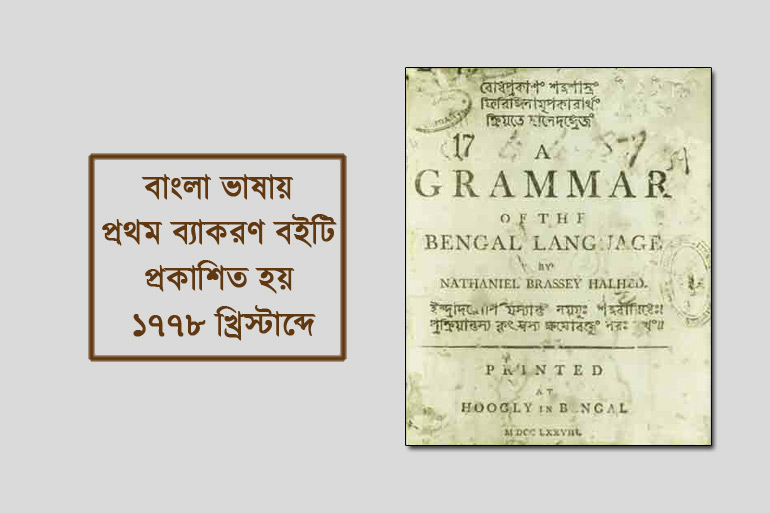

বাংলা ভাষার গদ্যরূপ ও ব্যাকরণ নির্মাণে কেবলমাত্র বাংলাভাষী নয়, অন্যভাষী মানুষও রেখেছিলেন অসামান্য অবদান। বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ বইটি প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে, যার লেখক একজন ব্রিটিশ – নাম নাথানিয়েল ব্রাসি হালেদ। ইংরেজিতে লেখা ওই ব্যাকরণ বইটির নাম দেওয়া হয়েছিল ‘এ গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ’। মূলতঃ ইংরেজি ভাষায় লেখা হলেও এতে অনেক অক্ষর, শব্দ, বাক্য, পদ্যাংশ ও শ্লোক বাংলা হরফেই ছাপা হয়েছিল; কয়েকটি জায়গায় কিছু ফারসি লিপিও ছিল। ইংরেজিতে লেখা বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৮। এর মধ্যে মূল বইটির শুরু প্রথম তিরিশ পৃষ্ঠার পর। প্রথম শিরোনাম-পৃষ্ঠার পর পঁচিশ পৃষ্ঠা ধরে রয়েছে লেখকের ভূমিকা এবং তার পরের পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে সূচিপত্র আর রয়েছে সংশোধন ও সংযোজনের বিজ্ঞাপন।

বইটির আকৃতি এখনকার এ ফোর (A4) মাপের থেকে খানিকটা ছোটো, যাকে বলা হত ক্রাউন আকারের কাগজ তার 1/8th বা এক-অষ্টমাংশ। ছাপা এলাকার মাপ কমবেশি ৬.৫ x ৪.৫ ইঞ্চি। পাতার শীর্ষভাগে (Header) বইয়ের নাম ও পৃষ্ঠা সংখ্যা ছাপা হয় এইভাবে — বেজোড় সংখ্যক পৃষ্ঠার শীর্ষভাগে বাঁ দিকে এবং জোড়সংখ্যক পৃষ্ঠার ডান দিকে পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করা ছিল। শীর্ষভাগে বইটির দুটি অংশে ছাপা হয়েছিল: বেজোড় সংখ্যক পাতার শীর্ষে A GRAMMAR OF THE এবং জোড় সংখ্যক পাতার শীর্ষে BENGAL LANGUAGE। লক্ষ্যণীয়, গ্রন্থের নামপত্রে চারটি অংশ রয়েছে। মধ্যভাগে গ্রন্থের নাম ও লেখকের নাম : A GARMMAR OF THE BENGAL LANGUAGE BY NATHANIEL BRASSEY HALHED, এর ওপরে নামপত্রের শীর্ষ ভাগে লেখা হয়েছিল : বোধপ্রকাশ শব্দশাস্ত্র ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী। এর অর্থ হল, হালেদ ফিরিঙ্গিদের সাহায্য করতে এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন; বাংলায় নিযুক্ত ব্রিটিশ রাজকর্মচারি ও বণিকদের জন্য, যারা বাংলা ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী। হালেদ ইংরেজি Grammar শব্দের অর্থ করেছিলেন শব্দশাস্ত্র। নামপত্রের তৃতীয়ভাগে অর্থাৎ গ্রন্থ ও গ্রন্থাকারের নামের পরে লেখা হয়েছিল: ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্ত নয়যুঃ শব্দবারিধেঃ। প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তু নরঃ কথ। এর অর্থ হল: ইন্দ্র প্রমুখও (দেবতা) যে শব্দসমুদ্রের কুলকিনারা পেলেন না, সেই শব্দবারিধির কলাকৌশল মানুষের পক্ষে কী করে বলা সম্ভব!

নামপত্রের শেষভাগে মুদ্রণ এবং প্রকাশ-এর বিষয়ে উল্লিখিত ছিল: PRINTED AT HOOGLY IN BENGAL M DCC LXXVIII. অর্থাৎ গ্রন্থটি বাংলা দেশের হুগলিতে মুদ্রিত এবং ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে (বাংলা ১১৮৫ সন) প্রকাশিত। কিন্তু মুদ্রকের নাম উল্লেখ করা হয়নি; জানা যায় মুদ্রাঙ্কনে যাঁর প্রধান ভূমিকা ছিল তিনি চার্লস উইলকিনস সাহেব, যিনি লোহা খোদাই করে ছাঁচে সীসা ঢালাই করে ছাপার জন্য সচল বাংলা অক্ষর বা টাইপ তৈরি করেছিলেন। হালেদের গ্রন্থে ব্যবহৃত বাংলা অক্ষরের উচ্চতা প্রায় আধা ইঞ্চি। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সূত্রে জানা যায়, হুগলিতে অবস্থিত অ্যান্ড্রুজ সাহেবের ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়েছিল A Grammar Of The Bengal Language। এর জন্য উন্নতমানের কাগজ ও কালি আমদানি করা হয়েছিল ব্রিটেন থেকে। মুদ্রণের মান ছিল উন্নত তাই প্রায় আড়াইশো বছর পরও কাগজ ও ছাপার মান অনেকাংশে অক্ষত রয়েছে। প্রসঙ্গত, অ্যান্ড্রুজ সাহেবের ছাপাখানার নাম জানা যায়নি। হয়তো সে সময় দোকান, ব্যবসায়িক দপ্তর বা কারখানা ইত্যাদির নাম দেওয়ার চল ছিল না।

আটটি অধ্যায় রয়েছে হালেদের বাংলা ব্যাকরণ বইতে। তাঁর নিজের লেখা দীর্ঘ ভূমিকার পর একটি বিষয়সূচী রয়েছে - ১ম অধ্যায়ঃ ভাষার উপাদান--পৃ: ১ ২য়অধ্যায়ঃ বিশেষ্য পদ--পৃ: ১৬ ৩য় অধ্যায়ঃ সর্বনাম--পৃ: ৭৫ ৪র্থ অধ্যায়ঃ ক্রিয়াপদ --পৃ: ১০০ ৫ম অধ্যায়ঃ শব্দবিশেষণ ও শব্দযোগ -- পৃ: ১৪৩ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ঃ সংখ্যা লিখন-- পৃ: ১৫৯ ৭ম অধ্যায়ঃ বাক্যে পদ সংস্থাপনের ক্রম --পৃ: ১৭৭ ৮ম অধ্যায়ঃ উচ্চারণ ও ছন্দপ্রকরণ --পৃ: ১৯০। আটটি পৃথক অধ্যায়ের পর রয়েছে সংযোজনী বা Appendix। সূচীপত্রের পর রয়েছে শুদ্ধিপত্র।

ব্যাকরণ রচনার সেইসময়কার প্রচলিত রীতি সম্পর্কে হালেদ পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। লক্ষ্যণীয়, প্রথম অধ্যায়েই তিনি বাংলা বর্ণমালা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কারণ ধ্বনি ও অক্ষরই ভাষার মৌল উপাদান। তাই ওই অধ্যায়টি ১ থেকে ৪৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথমেই তিনি বাংলা ভাষা বাম থেকে ডান দিকে লেখার রীতি যা আরবি ও ফারসির বিপরীত–সে কথা তুলে ধরেছেন। এমনকি লেখার সময় বাংলার মানুষ বাঁ হাতে কাগজ ধরে নলখাগড়ার কলম দিয়ে কীভাবে লেখালিখি করে সেকথাও সবিস্তার বর্ণনা করেছেন।

হালেদ লিখেছেন, বাংলা বর্ণমালায় সংস্কৃত ভাষার মতোই পঞ্চাশটি অক্ষর রয়েছে যার প্রথম পর্বে ১৬টি এবং দ্বিতীয় পর্বে ৩৪টি বর্ণ রয়েছে। প্রথম পর্বে রাখা হয় স্বরবর্ণগুলি কেননা স্বরবর্ণ ছাড়া দ্বিতীয়পর্বের ব্যঞ্জনবর্ণগুলি উচ্চারণ করা যায় না। বাঙলা অক্ষরগুলির পাশেই ইংরেজি বা রোমান অক্ষরে উচ্চারণ লিখে দিয়েছেন। বর্ণমালার বিন্যাস যেমন প্রথম সারিতে ক-বর্গীয় অক্ষর, ২য় সারিতে চ-বর্গীয় অক্ষর তার যৌক্তিকতাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ স্বরবর্ণ ছাড়া সম্ভবপর নয়। তাই প্রতিটি অক্ষরের উচ্চারণ পদ্ধতি তিনি একের পর এক ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকটা জায়গা নিয়ে তিনি শ, ষ, ও স এই তিনের সমরূপ অথচ পৃথক উপস্থিতির কারণ ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। একইভাবে তিনি য-ফলা, র-ফলা ইত্যাদির রূপ, ব্যবহার এবং যুক্তাক্ষর গঠনের ক্ষেত্রে রূপের পরিবর্তন ও অবস্থান উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করেছেন।

আরও পড়ুন: বাংলা ছড়ায় লুকিয়ে থাকা ইতিহাস

বাঙলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বইটিতে বড় আকারের বাংলা অক্ষর ব্যবহারের কারণে একটি পৃষ্ঠায় পংক্তির সংখ্যা কমবেশি ২০। যে পৃষ্ঠায় যুক্তাক্ষর, রেফ, হসন্ত ইত্যাদি রয়েছে সে পৃষ্ঠায় পংক্তি সংখ্যা আরও কম। অর্থাৎ দুটি পংক্তির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা রয়েছে। যে পৃষ্ঠায় বাংলা অক্ষর নেই সে পৃষ্ঠায়ও পংক্তির সংখ্যা ২২ অতিক্রম করেনি। এই কারণে মূল বইটি আজও সহজ এবং স্বল্পায়াসে বোধগম্য। তবে হালেদ তাঁর বইতে কেবল পুথি থেকে পদ্যের উদাহরণদিয়ে তার ভিত্তিতেই বাঙলা ভাষার বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু পদ্যের চাল গদ্যের চাল থেকে সবসময়েই আলাদা যেমন মুখের ভাষা লেখার ভাষা থেকে আলাদা। সেইসময়কার লিখিত গদ্য থেকে উদাহরণ দিতে পারলে হালেদের ব্যাকরণ আরও বাস্তবসম্মত হত বলে মনে হয়।

তবে উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, বাংলা ভাষার প্রথম ব্যকরণ গ্রন্থ-প্রণেতা নাথানিয়েল ব্রাসি হালেদ এবং তিনি অবাংলাভাষী ব্রিটিশ হলেও তাঁকেই প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতা বলে আমাদের গৌরববোধ করতে হবে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, ঐতিহাসিক ওই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণটি স্বনামধন্য প্রাবন্ধিক ও গবেষক ফয়জুল লতিফ চৌধুরীর সম্পাদনায় অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ থেকে। একই সঙ্গে ঊল্লেখ করতে হয় পবিত্র সরকার ও রফিকুল ইসলামের সম্পাদনায় ‘প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ’ বইটির কথা যেখানে হালেদ যে সব বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলেন তা আলোচনা করা হয়েছে অনেক বিশদে আর যেসব বিষয় তিনি আলোচনাই করেননি সেগুলো যুক্ত করা হয়েছে। কেবল তাই নয়, বিগত একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে নানা ব্যাকরণবিদের হাতে উদ্ভাবিত অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে বাংলা ব্যাকরণের ভাষাও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু তাতেই কী কাজ শেষ হয়ে যায়। ইতোমধ্যে গদ্য ভাষার ব্যাপক প্রসারণ ঘটেছে এবং বিভিন্ন লেখকের রচনায় এমন অনেক বাক্যগঠন হয়েছে যা এখনও বিশ্লেষণ এবং অন্তর্নিহিত সূত্রাবলী আবিষ্কার ও শ্রেণিকরণের অপেক্ষা রাখে।