‘সাতে-পাঁচে’ না থাকা বাঙালির সামাজিক দায়িত্ববোধও কি ‘সীমাবদ্ধ’?

১৬০৬-০৭ সালে লেখা কালজয়ী ‘ম্যাকবেথ’ নাটকে শেক্সপিয়ার উচ্চাকাঙ্খী ম্যাকবেথের মুখে বসিয়েছিলেন একটি সংলাপঃ “I have no spur to prick the sides of my intent, but only/ Vaulting ambition, which o’erleaps itself/ And falls on the other.” উচ্চাকাঙ্খা কীভাবে একজন সৎ ও নীতিপরায়ন মানুষের চরিত্রকে আমূল বদলে দিতে পারে তার উদাহরণ আমরা পাই শংকরের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত সত্যজিৎ রায়ের ‘সীমাবদ্ধ’ (১৯৭১) ছবিতেও।

সত্যজিতের কলকাতা ত্রয়ী- ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ (১৯৭০), ‘সীমাবদ্ধ’ (১৯৭১) ও ‘জনঅরণ্য’ (১৯৭৬)- ঋত্বিক ঘটক বা মৃণাল সেনের ছবির মতো সমকালীন বঙ্গ-রাজনীতির প্রত্যক্ষ চরিত্র না হয়ে উঠলেও সমকালের গ্রাফিতি হয়ে থেকে গেছে। চরিত্র সেখানে ব্যক্তি-মানুষ এবং ইতিহাস তার পটভূমি।

শুটিং-এর ফাঁকে, ছবিঃ নিমাই ঘোষ

শুটিং-এর ফাঁকে, ছবিঃ নিমাই ঘোষ

‘সীমাবদ্ধ’ (Company Limited) এ বছর পঞ্চাশে পা দিল। বাঙালিও অতিক্রম করল অনেকখানি পথ। তবু বর্তমানের তথাকথিত প্রগতিশীল বাঙালির সংলাপ এবং পঞ্চাশ বছর আগের ইতিহাসের সংলাপ মোটামুটি একই। ছবির শুরুতে নায়ক শ্যামলেন্দুর ভয়েস ওভারে শোনা যায় পিটার্স কোম্পানির “সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ”। বর্তমানের ‘সাতে পাঁচে’ না থাকা বাঙালির সামাজিক দায়িত্ববোধও ‘সীমাবদ্ধ’ নয় কি?

চূড়ান্ত নীতিহীনতার ইতিহাস লেখা হচ্ছে আমাদের হাতে। অসংখ্য মানুষের ভরসা ও বিশ্বাসকে অনায়াসে ঝেড়ে ফেলে বিবেককে বিক্রি করার যে জঘন্য খেলায় আমরা মেতেছি, সেখানে নতুন প্রজন্মের জন্য আমরা কিছু রেখে যেতে পারছি কি? আজকের ছোট্ট টুটুল যখন ভবিষ্যতের সুদর্শনা হয়ে উঠবে, তাদের প্রশ্নকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারবো তো? ছবির শেষ দৃশ্যে শ্যমলেন্দু কি পেরেছিলো সুদর্শনার চোখে চোখ রাখতে?

শ্যামল চরিত্রে বরুণ চন্দ

শ্যামল চরিত্রে বরুণ চন্দ

‘সীমাবদ্ধ’-এর বাংলা এক বিশেষ ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে ছিল। দেশজুড়ে পচনশীল সিস্টেমের বিরুদ্ধে তারুণ্যের যে জাগরণ, তা থেকে গা বাঁচিয়ে চলতে চেয়েছিল এলিট বাঙালি। আটতলার ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে শুনে পৃথক করা যেতো না বোম এবং বন্দুকের আওয়াজ। রেসকোর্সে ঘোড়া ছুটতো নির্বিঘ্নে। মিস শেফালির ক্যাবারে ডান্স ভুলিয়ে রেখেছিল উচ্চবিত্তের সমস্ত টেনশন। সমকালীন সমস্যাগুলো থেকে গা বাঁচিয়ে চলার এহেন প্রবণতা স্বাধীনতা-পরবর্তীতে বাঙালির অভ্যেসে পরিণত হয়েছে, এবং সেই অভ্যেসকেই আমাদের সুবিধাবাদ সযত্নে লালন করে চলেছে। কর্পোরেট সিস্টেম যেমন একটি বিশেষ শ্রেণির জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে দিতে পেরেছে, তেমনি অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলেছে উত্তরোত্তর। আজকের দিনেও যে কিছু সংখ্যক মানুষ ন্যায়াধিকারের জন্য পথে নামে, মিছিলে হাঁটে, এমনকি মৃত্যুও বরণ করে, তাদের আবেগ এবং যুক্তি ছুঁতে পারে না কর্পোরেট সিস্টেমের মোড়কে মোড়া মানুষগুলোর হৃদয়। সেদিনের শ্যামলেন্দুর ব্যবসায়ী মনকেও স্পর্শ করতে পারেনি সেদিনের বিপ্লবীদের মতাদর্শ।

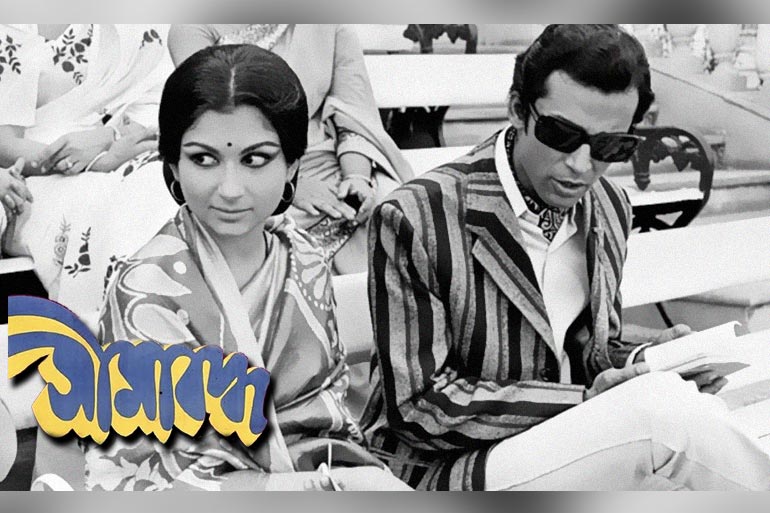

টুটুল চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুর

টুটুল চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুর

ছবির নায়ক শ্যামলেন্দুর জীবন আসলেই ঠুনকো; তবু আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সে সুদর্শনাকে জানায়, অপ্রিয় বিষয়গুলোকে যেমন সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া যায় না, সেরকম তাকে অনেককিছুর সঙ্গেই আপোষ করতে হয়, নইলে পিছিয়ে যেতে হয়। পিটার্স কোম্পানির ডিরেক্টরদের মিটিং রুমের প্রতি তার যে উদগ্র আকর্ষণ, তার কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সুদর্শনা। নিজের প্রতিপক্ষের কাছে হেরে যেতে রাজি নয় সে। এ-ও যেন এক খেলা। ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগিতা। নিজের ‘রেপুটেশন’-কে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সে নিজেই ‘গড’-এর ভূমিকায় নেমে পড়ে। চরিত্র এবং বিবেকের তোয়াক্কা সে করে না। পৌঁছে যায় সাফল্যের শীর্ষেও। কিন্তু এই আকাশচুম্বী সাফল্য উদযাপনের মুহূর্তে সে চোখ মেলাতে পারে না সুদর্শনার চোখে। দু’হাতে মুখ গুঁজে বসে থাকতে হয়। কে জানে সেই মুহূর্তে ভাবছিল কিনা যোশেফ কনরাডের বিখ্যাত উক্তিটিঃ “All ambitions are lawful except those which climb upward on the miseries or credulities of mankind.”

শ্যামলের স্ত্রী দোলনের চরিত্রে পারমিতা চৌধুরী

শ্যামলের স্ত্রী দোলনের চরিত্রে পারমিতা চৌধুরী

পঞ্চাশ বছর পরেও ‘সীমাবদ্ধ’ ছবিটি যেন আরও বেশি করে এ সময়ের ছবি। রাষ্ট্রায়ত্ব বিভিন্ন সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণের যে হীন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, তাতে কর্পোরেট ব্যবস্থার আগ্রাসন আরও বেশি করে প্রকট হয়ে উঠছে। সম্প্রতি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন কৃষিবিল নিয়ে এত হুলস্থুলের মূল কারণ তো সেই কর্পোরেট ব্যবস্থার ক্ষমতায়নেই। এই সময়ে ‘সীমাবদ্ধ’ ছবিটির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, চলচ্চিত্রবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক অনিন্দ্য সেনগুপ্ত খানিক আড্ডার ছলেই জানান, “‘সীমাবদ্ধ’ প্রাসঙ্গিক কারণ একটি কর্পোরেট সিস্টেমে ব্যক্তির নৈতিক পতনের গল্প এতে বলা আছে। পুঁজিবাদ এখনও আছে, কর্পোরেট সংস্কৃতি আরও সুদূরপ্রসারী হয়েছে, ব্যাপ্ত হয়েছে এবং মানুষের জীবনকে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত করে ফেলেছে। নিজেদের জীবিকার ক্ষেত্র উচ্চমধ্যবিত্তের নৈতিক জীবনে প্রভাব ফেলে। হয়তো পঞ্চাশ বছর আগে যেমন ফেলতো তার চাইতেও তীব্রতর ভাবে। তাই এই ছবি এখনও প্রাসঙ্গিক।”

পঞ্চাশ বছর পরেও ‘সীমাবদ্ধ’ ছবিটি যেন আরও বেশি করে এ সময়ের ছবি। রাষ্ট্রায়ত্ব বিভিন্ন সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণের যে হীন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, তাতে কর্পোরেট ব্যবস্থার আগ্রাসন আরও বেশি করে প্রকট হয়ে উঠছে। সম্প্রতি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন কৃষিবিল নিয়ে এত হুলস্থুলের মূল কারণ তো সেই কর্পোরেট ব্যবস্থার ক্ষমতায়নেই। এই সময়ে ‘সীমাবদ্ধ’ ছবিটির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, চলচ্চিত্রবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক অনিন্দ্য সেনগুপ্ত খানিক আড্ডার ছলেই জানান, “‘সীমাবদ্ধ’ প্রাসঙ্গিক কারণ একটি কর্পোরেট সিস্টেমে ব্যক্তির নৈতিক পতনের গল্প এতে বলা আছে। পুঁজিবাদ এখনও আছে, কর্পোরেট সংস্কৃতি আরও সুদূরপ্রসারী হয়েছে, ব্যাপ্ত হয়েছে এবং মানুষের জীবনকে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত করে ফেলেছে। নিজেদের জীবিকার ক্ষেত্র উচ্চমধ্যবিত্তের নৈতিক জীবনে প্রভাব ফেলে। হয়তো পঞ্চাশ বছর আগে যেমন ফেলতো তার চাইতেও তীব্রতর ভাবে। তাই এই ছবি এখনও প্রাসঙ্গিক।”

সত্যজিৎ রায় দৃশ্য বোঝাচ্ছেন শর্মিলা ও পারমিতাকে, ছবিঃ নিমাই ঘোষ

সত্যজিৎ রায় দৃশ্য বোঝাচ্ছেন শর্মিলা ও পারমিতাকে, ছবিঃ নিমাই ঘোষ

এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক অস্থির সময়ের মধ্যে। অর্থনীতির পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও এক অভূতপূর্ব শূন্যতা আমাদের গ্রাস করছে ধীরে ধীরে। কিছুদিন আগেই আমাদের রাজধানীতে ঘটে চলা কৃষক-আন্দোলন বিষয়ে রিহানা ও গ্রেটা থুনবার্গের ট্যুইটকে কেন্দ্র করে আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের বর্তমান প্রতিনিধিরা যে ধরনের বার্তা দিলেন, তাতে আরও পরিষ্কার হয়ে গেল যে আমাদের চিন্তন ও বোধের পরিসর কতটা সীমাবদ্ধ। এহেন পরিস্থিতিতে হয়তো গা বাঁচিয়ে চলতে পারলেই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু ইতিহাস ক্ষমা করবে তো? “অন্ধ হ’লে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?”