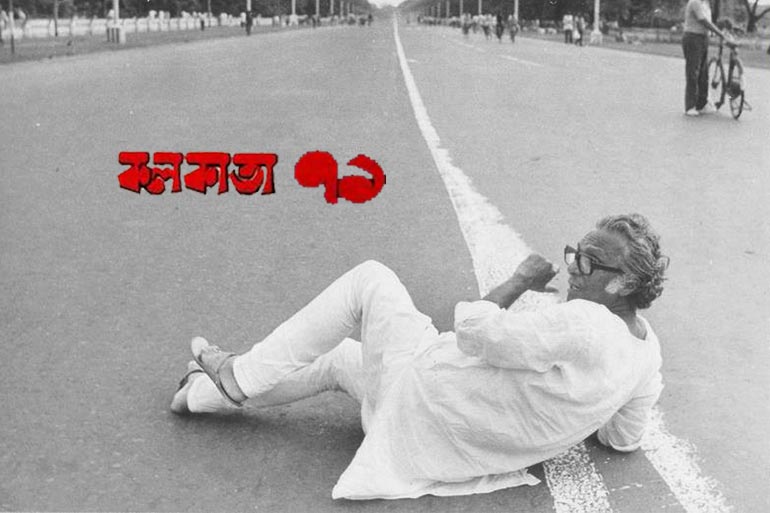

পঞ্চাশে পা ‘কলকাতা ৭১’-এর : 'রিভল্যুশন' নয়, চিরন্তণ বিদ্রোহ

‘মানুষের জীবন ফুলবাগান নয়, প্রতারণা ও নৈরাজ্যের বিকট ভাগাড়’, টি এস এলিয়টের একটি কবিতার লাইন এভাবেই তর্জমা করেছিলেন বিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ একজন চিন্তাবিদ-গবেষক-লেখক, বিনয় ঘোষ। ‘কলকাতা ৭১’-এর ৫০ বছর পূর্তি সম্বন্ধে লিখতে বসে একথাটি মনে পড়ছে, কারণ ‘ফিরে ফিরে যতবার কলকাতায় আসি, যতবার…মনে হয় কলকাতা বোধহয় একেবারে থেমে যাবে, আর চলবে না…তবু কলকাতা চলেই চলেছে। একেকটা বছরের ফারাক, আর দেখি কলকাতা আরও দুঃসহ, আরও যন্ত্রণাময়। মনে হয় নোংরা যেন আরও বীভৎস, দারিদ্র আরও বাড়ছে, হতাশা আরও মরিয়া। যতবার কলকাতার মুখোমুখি হই, মনে হয় এ এক নারকীয় শহর, কলকাতা। যার উত্থান নেই, যার শিয়রে হয়তো বা সমূহ সর্বনাশ...’ ৭০-এ পদাতিকের মুখ চিরে এভাবেই বেরিয়ে এসেছিলেন মহীরুহ মৃণাল... মৃণাল সেন; এক পরিযায়ী ‘রেবেল’। (1).jpg) মৃণাল সেন; সিনেমা বানানোয় বিন্দুমাত্র আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও, যাঁর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল রুডলফ আর্নহেইম-এর ফিল্ম ইসথেটিক্স ও আইজেনস্টাইনের শিষ্য নীলসেনের সিনেমা অ্যাজ এ গ্রাফিক আর্ট নামক বইগুলি। মৃণাল সেন; সিনেমা বানানোর আগে যিনি ফিল্ম সোসাইটিতে ছবি দেখতে শুরু করেন কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় সদস্য হতে পারেন না, লিখতে শুরু করেন চলচ্চিত্র বিষয়ে তাত্ত্বিক ও গবেষণামূলক লেখা। মৃণাল সেন; প্যারিসের নব্য তরঙ্গ আন্দোলন যাঁকে বিচলিত করে, বামপন্থী রাজনীতি যাঁকে জড়িয়ে ধরে। ছাত্রাবস্থায় যিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন; অথচ, কখনই যিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। নিজেকে একজন ‘প্রাইভেট মার্ক্সিস্ট’ বা ‘ইন্ডিভিজুয়াল মার্ক্সিস্ট’ বলতেন। মৃণাল সেন; ১৯৫৫ সালে বানানো প্রথম ছবি ‘রাত-ভোর’ সম্পর্কে যিনি নিজেই অকপটে বলতে পেরেছিলেন, ‘অত্যন্ত জঘন্য ছবি’। মৃণাল সেন; যাঁর এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকায় বানানো ‘ভুবন সোম’ গোটা ভারতকে চমকে দিয়ে ছিল, ছবিটি সম্পর্কে যিনি বলেছিলেন 'I just wanted to make fun with this ridiculous business of bureaucracy'. মৃণাল সেন; যাঁর ‘খণ্ডহর’ ছবিটি আর্কাইভ করে রাখেন বিশ্বখ্যাত মার্কিন পরিচালক মার্টিন স্কোরসিসি।

মৃণাল সেন; সিনেমা বানানোয় বিন্দুমাত্র আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও, যাঁর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল রুডলফ আর্নহেইম-এর ফিল্ম ইসথেটিক্স ও আইজেনস্টাইনের শিষ্য নীলসেনের সিনেমা অ্যাজ এ গ্রাফিক আর্ট নামক বইগুলি। মৃণাল সেন; সিনেমা বানানোর আগে যিনি ফিল্ম সোসাইটিতে ছবি দেখতে শুরু করেন কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় সদস্য হতে পারেন না, লিখতে শুরু করেন চলচ্চিত্র বিষয়ে তাত্ত্বিক ও গবেষণামূলক লেখা। মৃণাল সেন; প্যারিসের নব্য তরঙ্গ আন্দোলন যাঁকে বিচলিত করে, বামপন্থী রাজনীতি যাঁকে জড়িয়ে ধরে। ছাত্রাবস্থায় যিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন; অথচ, কখনই যিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। নিজেকে একজন ‘প্রাইভেট মার্ক্সিস্ট’ বা ‘ইন্ডিভিজুয়াল মার্ক্সিস্ট’ বলতেন। মৃণাল সেন; ১৯৫৫ সালে বানানো প্রথম ছবি ‘রাত-ভোর’ সম্পর্কে যিনি নিজেই অকপটে বলতে পেরেছিলেন, ‘অত্যন্ত জঘন্য ছবি’। মৃণাল সেন; যাঁর এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকায় বানানো ‘ভুবন সোম’ গোটা ভারতকে চমকে দিয়ে ছিল, ছবিটি সম্পর্কে যিনি বলেছিলেন 'I just wanted to make fun with this ridiculous business of bureaucracy'. মৃণাল সেন; যাঁর ‘খণ্ডহর’ ছবিটি আর্কাইভ করে রাখেন বিশ্বখ্যাত মার্কিন পরিচালক মার্টিন স্কোরসিসি।

...এসব নিয়ে নয়, মৃণাল সেন বরাবরই বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন, কথা বলতে চেয়েছেন, তাঁর ফেলে আসা যুবক বয়সের কলকাতা নিয়ে।

“এ-দেশের যে শহরটা, শুনে থাকি, বারুদে ঠাসা—তার নাম কলকাতা। কলকাতায় মিছিল, আওয়াজ, প্রতিবাদ। কলকাতায় বিক্ষোভ, ক্রোধ, ব্যারিকেড আর বোমা। কলকাতা বেপরোয়া, কলকাতা মারমুখী।

“এ-দেশের যে শহরটা, শুনে থাকি, বারুদে ঠাসা—তার নাম কলকাতা। কলকাতায় মিছিল, আওয়াজ, প্রতিবাদ। কলকাতায় বিক্ষোভ, ক্রোধ, ব্যারিকেড আর বোমা। কলকাতা বেপরোয়া, কলকাতা মারমুখী।

আমি কলকাতার মানুষ। আমি কলকাতার মিছিলে শামিল হয়েছি বারবার। মিছিলে আওয়াজ তুলেছি। হাজার লক্ষ গলার সঙ্গে গলা মিলিয়েছি। প্রতিবাদ করেছি। লড়াকু কলকাতার আগুনে আমিও উত্তপ্ত হয়েছি। ঊনিশশো ঊনপঞ্চাশের কলকাতার কথা মনে পড়ছে। প্রেসিডেন্সি, আলিপুর আর দমদম সেন্ট্রাল জেল গিজগিজ করছে প্রতিবাদী মানুষের ভিড়ে। বেহিসেবি গুলি আর লাঠি চলছে ভেতরে, বাইরে। এলোপাথাড়ি গুলি, বেপরোয়া লাঠি। আর ওই অসহ্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসছে কলকাতার মানুষ, গ্রামের কৃষক, শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক। এগিয়ে আসছে মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো—সবাই। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আর সন্ত্রাসের সংঘর্ষ। …আমরা কয়েকজন বন্ধু ও আমি তখন ছবির রাজ্যে ঢোকবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি।” ‘চলচ্চিত্রের ভূত-বর্তমান-ভবিষৎ’ বইতে এমনটাই লিখে রেখে গিয়েছেন মৃণাল। ‘আমার বয়স কুড়ি। কুড়ি বছর বয়স নিয়ে আমি আজও হেঁটে চলেছি হাজার বছর ধরে…দারিদ্র, মালিন্য আর মৃত্যুর ভিড় ঠেলে আমি পায়ে পায়ে চলেছি হাজার বছর ধরে…হাজার বছর ধরে দেখছি ইতিহাস, দারিদ্রের ইতিহাস, বঞ্চনার ইতিহাস, শোষণের ইতিহাস’, মৃণাল যখন একেবারে নতুন উত্তাপে উচ্চারণ করছেন এই কথাগুলো, সেই সময় একে একে জন্ম নিয়েছে সত্তর দশকের কলকাতায় নকশালবাড়ি আন্দোলনের রসায়নে তাঁর চিত্রত্রয়ী, ‘ইন্টারভিউ'(১৯৭১), ‘কলকাতা ৭১’ (১৯৭২) আর ‘পদাতিক’ (১৯৭৩)। মৃণালের চলচ্চিত্র জীবনের নব পর্যায় শুরু হয় কলকাতা-চিত্রত্রয়ীর ভিতর দিয়েই। তাঁর সিনেমা বেয়ে উঠে আসে ‘আরবান গেরিলা’রা। কী দেখালেন তিনি?

‘আমার বয়স কুড়ি। কুড়ি বছর বয়স নিয়ে আমি আজও হেঁটে চলেছি হাজার বছর ধরে…দারিদ্র, মালিন্য আর মৃত্যুর ভিড় ঠেলে আমি পায়ে পায়ে চলেছি হাজার বছর ধরে…হাজার বছর ধরে দেখছি ইতিহাস, দারিদ্রের ইতিহাস, বঞ্চনার ইতিহাস, শোষণের ইতিহাস’, মৃণাল যখন একেবারে নতুন উত্তাপে উচ্চারণ করছেন এই কথাগুলো, সেই সময় একে একে জন্ম নিয়েছে সত্তর দশকের কলকাতায় নকশালবাড়ি আন্দোলনের রসায়নে তাঁর চিত্রত্রয়ী, ‘ইন্টারভিউ'(১৯৭১), ‘কলকাতা ৭১’ (১৯৭২) আর ‘পদাতিক’ (১৯৭৩)। মৃণালের চলচ্চিত্র জীবনের নব পর্যায় শুরু হয় কলকাতা-চিত্রত্রয়ীর ভিতর দিয়েই। তাঁর সিনেমা বেয়ে উঠে আসে ‘আরবান গেরিলা’রা। কী দেখালেন তিনি? কলকাতা-চিত্রত্রয়ীর প্রথম পর্ব অর্থাৎ, ১৯৭১-এ ‘ইন্টারভিউ’-এর হাত ধরেই ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রথম ন্যারেটিভ ফর্ম ভাঙার কাজ শুরু হয়; সরাসরি রাজনৈতিক ভাষার, খানিক প্রবন্ধধর্মী ছবি।একটা স্যুট না থাকায় এক যুবকের ইন্টারভিউ দিয়েও চাকরি হয় না : সামান্য একটি বিষয়ের ভিতর দিয়ে তিনি আক্রমণ করেন ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির, সামাজিক স্থানিক সমস্যার ব্যাখ্যা করেছেন রাজনৈতিক বিচারে, আন্তর্জাতিক নিরিখে। ছবির ভাষা বুঝিয়ে দেয় যে, আমাদের দেশে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে, কিন্তু ‘কলোনিয়াল লেগেসি’ থেকেই গিয়েছে। ছবির শেষ হয় এক বিমূর্ত অবস্থায়, যেখানে নায়ককে নানা প্রশ্ন করা হয় এবং সেও নানা প্রশ্ন তোলে, সে একটা মূর্তির সামনে এসে সবকিছু ভাঙতে শুরু করে। তখন সে আর মানুষ নয়, একটা কনসেপ্ট।

কলকাতা-চিত্রত্রয়ীর প্রথম পর্ব অর্থাৎ, ১৯৭১-এ ‘ইন্টারভিউ’-এর হাত ধরেই ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রথম ন্যারেটিভ ফর্ম ভাঙার কাজ শুরু হয়; সরাসরি রাজনৈতিক ভাষার, খানিক প্রবন্ধধর্মী ছবি।একটা স্যুট না থাকায় এক যুবকের ইন্টারভিউ দিয়েও চাকরি হয় না : সামান্য একটি বিষয়ের ভিতর দিয়ে তিনি আক্রমণ করেন ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির, সামাজিক স্থানিক সমস্যার ব্যাখ্যা করেছেন রাজনৈতিক বিচারে, আন্তর্জাতিক নিরিখে। ছবির ভাষা বুঝিয়ে দেয় যে, আমাদের দেশে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে, কিন্তু ‘কলোনিয়াল লেগেসি’ থেকেই গিয়েছে। ছবির শেষ হয় এক বিমূর্ত অবস্থায়, যেখানে নায়ককে নানা প্রশ্ন করা হয় এবং সেও নানা প্রশ্ন তোলে, সে একটা মূর্তির সামনে এসে সবকিছু ভাঙতে শুরু করে। তখন সে আর মানুষ নয়, একটা কনসেপ্ট।

যা ঘটেছে, দেখেছেন আর বলেছেন, চলচ্চিত্রের ভাষায়। ‘কলকাতা ৭১’ বানিয়েছেন ১৯৭২-এ। ছবিতে ইন্টারভিউ ছবির নায়কের—কনসেপ্টের ‘এক্সটেনশন’ এবং ‘এক্সপ্ল্যানেশন’ হয়। ছবিতে তিনটি গল্প নেওয়া হয়েছিল—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, প্রবোধ সান্যালের এবং সমরেশ বসুর। প্রথম গল্পে ১৯৩৩ সালের এক বৃষ্টির রাতে বস্তিবাসী পরিবারের নিদারুণ দুর্দশার ছবি তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয় গল্পে দেখানো হয় ১৯৪৩ সালে, এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অবস্থা। দেখানো হয়, আকালের—মানুষের সৃষ্টি করা আকালের মধ্যে একটি পরিবারের মানুষ কীভাবে বিচ্ছিন্ন, অবমাননাকর অবস্থায় পড়ে, কীভাবে তার ভিতর ক্রোধ বাসা বাঁধে। পরের গল্প ১৯৫৩-এর। নতুন এক শ্রেণীর জন্ম হয়, যারা কঠিন জীবনের সঙ্গে লড়াই করতে পারে, ক্ষিদে ছাড়া আর কিছুতে তাদের ভয় নেই।চালের চোরাচালানকারীর জীবিকার মধ্য দিয়েই যেন তারা সামাজিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে, চ্যালেঞ্জ জানায়। এই তিনটি গল্পের পর একটি অংশ আছে যেখানে বিন্যাস-বৈভবের ভেতর সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোককে দেখা যায়। মূল তিনটি গল্পের সমন্বয় ঘটানো হলেও গল্প বলার প্রথাগত রীতি ভাঙা হয়েছে বারবার।

(গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ-এর সঙ্গে মৃণাল সেন)

মৃণাল নিজে বলেছেন, এই ছবিতে তিনি গল্প বলিয়ে নন, একজন essayist. তিনি থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিস-এর সমন্বয় ঘটাতেন তাঁর চলচ্চিত্রে। বারংবার ফ্রিজ শটের ব্যবহার করে চিত্রনাট্যের সাধারণ ভঙ্গিমাকে ভেঙ্গে দিয়েছলেন। দীর্ঘ চলচ্চিত্রযাত্রায় তিনি ক্রমাগত নিরীক্ষা এবং অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সিনেমার ইতিহাসে সাবলীল পথ প্রশস্ত করেছেন। তাঁর এই সৃষ্টিশীল পথচলায় সামিল করতে চেয়েছিলেন বিশ্বদর্শকদের। তিনি ছিলেন ‘টোটাল ফিল্ম মেকার’; তাঁর মতো মহীরুহের ছত্রছায়ায় সাবালক হয়েছে দেশের চলচ্চিত্র ভাবনা। বের্টোল্ট ব্রেখটের এপিক থিয়েটার এলিয়েনেশন ইফেক্ট তত্ত্ব তাঁর শিল্পভাবনায় ছাপ ফেলেছিল। যেমনভাবে, চলচ্চিত্রে ব্রেখটিয়ান ভাবনা প্রযুক্ত করার প্রেরণা পেয়েছিলেন প্যারিসের নিউ ওয়েভ বা ন্যুভেল ভাগ ফিল্ম মুভমেন্টের জঁ লুক গোদার, ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো ও ক্লদ শ্যাব্রলদের থেকে, ঠিক তেমনভাবেই সাহস ও অনুপ্রেরণা পেতেন সমসাময়িক সমমনস্ক বন্ধু বিজন ভট্টাচার্য, বাদল সরকার, ঋত্বিক ঘটক, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ - এঁদের থেকে।

মৃণাল সেন চলে গিয়েছেন। তিনি কখনো জানতে পারবেন না উদযাপিত হচ্ছে তাঁর ‘কলকাতা ৭১’-এর পঞ্চাশ বছর। অবিচুয়ারি-হাহাকার-চলে যাওয়া নিয়ে চিন্তার কারণ আছে বলে মনে হয় না …তিনি যা চেয়েছিলেন তা সুসম্পন্ন হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে… কারণ, অতিক্রান্ত ইতিহাস খননে প্রজন্মের জিজ্ঞাসাকে সঠিক ধারনা দিতে তিনি অভিভাবকের মতো রেখে গেছেন তাঁর প্রজ্ঞা, মুক্ত বাতাস, কয়েক দশকের সিনেমা সম্পদ আর অকুতোভয়তা - যা বর্তমানে ভীষণভাবে দরকার, হয়ত ভবিষ্যতেও। কারণ, মানুষের জীবনের একটা আবশ্যিক মাত্রাই হল আজকের দিনে ‘বিদ্রোহ’, কারণ বিদ্রোহই হল আজকের মানব-সমাজের ঐতিহাসিক বাস্তবিক সত্য।‘বিপ্লব’ শুরু হয় শেষ হবার জন্য, এবং যা শেষ হয় তা আবার শুরু করার প্রয়োজন দেখা দেয়। চিরন্তণ বিদ্রোহ—রিভল্যুশন নয়, ‘রিবেলিয়ান’। মৃণাল তাঁর সময়ে যা বলে গিয়েছেন, ঘুরেফিরে সেই একই কথা বলে ওঠে আমাদের সময়ও। ২১-এর ভিতর তাই আজও বেঁচে আছে ৭১ - 'কলকাতা ৭১'।