৫০ বছরে সত্যজিৎ রায়ের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’

১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত পলিফনিক আখ্যান ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’। সত্যজিৎ রায় এর ঠিক দু’বছর পর এই উপন্যাস অবলম্বল করে একই নামে একটি ছবি বানান। কিন্তু খুব সচেতনভাবে আখ্যানের মূল কয়েকটি বিন্দু থেকে তিনি সরে যান ছবির চিত্রনাট্যে। মূলত কাহিনির কাঠামো এক রেখে চরিত্র, চরিত্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিণতি এমনকি কখনও চরিত্রের নামও বদলে দিয়েছেন তিনি। যে যে বিন্দু থেকে তিনি সরে গেছেন, সেখানেই সত্যজিতের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ বানানোর উদ্দেশ্য লুকিয়ে। সেটি আর সুনীলের উপন্যাস থাকে না, সত্যজিতের নিজের ডিসকোর্স হয়ে দাঁড়ায়।

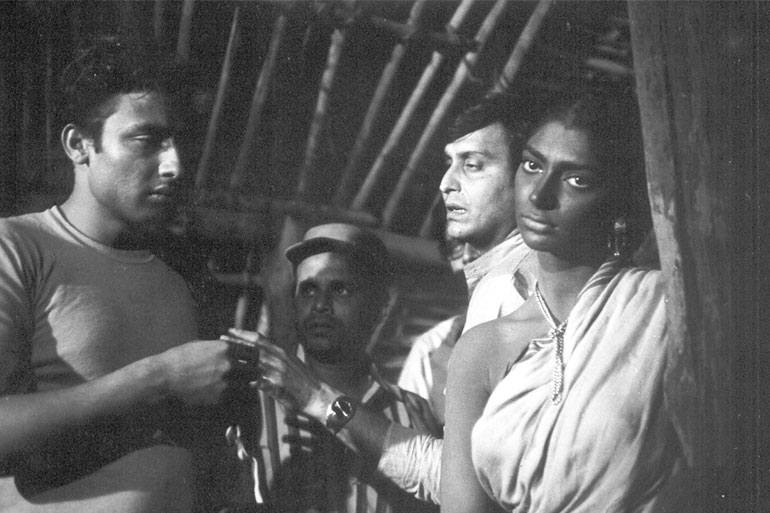

চরিত্র অনুযায়ী অসীম, হরি, শেখর, জয়া, অপর্ণা এবং সঞ্জয় (ছবিঃ নিমাই ঘোষ)

চরিত্র অনুযায়ী অসীম, হরি, শেখর, জয়া, অপর্ণা এবং সঞ্জয় (ছবিঃ নিমাই ঘোষ)

প্রথমেই সত্যজিৎ আখ্যানের ভূগোল বদলে দিয়েছেন। ধলভূমগড় থেকে সরিয়ে তাঁর চরিত্রদের নিয়ে গেছেন জঙ্গলমহলের আরও ভিতরে পালামৌতে। সেখানে যাওয়ার মাধ্যম স্বরূপ ট্রেন না রেখে ব্যক্তিগত গাড়ি, যেটা অসীমের (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) নিজস্ব, তা রেখেছেন। তারপরেই বন্ধুবৃত্তের পলিফনিক আখ্যান ভেঙে অসীমকে সরাসরি পালামৌ ভ্রমণের আয়োজক করেছেন (আপাতভাবে এরা বন্ধু হলেও বন্ধু নয় - মনে পড়বে অসীম সঞ্জয়কে একটা দৃশ্যে বলেছে, শেখরকে তারা এনেছে নিতান্তই তার রসিকতাগুলো উপভোগ করার জন্যই), ফলে অসীম লিডার স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে (যেখানে সুনীলের আখ্যানে রবি ও শিশিরের মধ্যে এই পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব বেঁধেছিল)। চরিত্রের মধ্যে, শেখরকে (রবি ঘোষ) আর হরিকে (সমীর ভঞ্জ) বদলে নিয়েছেন সুনীল থেকে। শুধু সুনীলের রবি চরিত্রকে হরি করেননি, বরং হরি সত্যজিতের নিজস্ব নির্মাণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে রবির কিছু বৈশিষ্ট্য শেখরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আবার সুনীলে, জয়ার (কাবেরী বসু) বোন অপর্ণা (শর্মিলা ঠাকুর); এখানে জয়ার ননদ এবং অপর্ণার চরিত্রে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে গূঢ় শৈশব স্মৃতির কাতরতা। ফলে, অপর্ণা নিছকই রহস্যময়ী নারী নন এখানে, বরং আধুনিকা, স্বাবলম্বী এবং নিঃসঙ্গ। জয়া শিশিরের বান্ধবী নন, তারা স্ট্রেঞ্জার। চরিত্র নির্মাণের একাকিত্ব এবং ঘটনাবৃত্তের অদল-বদল সচেতনভাবে বাঙালি উচ্চবিত্ত সমাজের স্বরূপকে চিনিয়ে দিতে চেয়েই করেছেন সত্যজিৎ।

শর্মিলা ঠাকুর (অপর্ণা) এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অসীম)

শর্মিলা ঠাকুর (অপর্ণা) এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অসীম)

এখানে সকলেই পাশ্চাত্যমুখী, সকলেই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার। শিশির চরিত্রে যেটুকু হিউমার রাখা হয়েছে তাও সফিস্টিকেটেড, অভিসন্ধিপ্রবণ। সুনীলের কাহিনিতে চার চরিত্র যেখানে অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়েছিল জঙ্গলমহলে, উদ্দাম দুরন্ত চার বন্ধু যুবক, সত্যজিতে তা বই পড়ে ভালো লাগা থেকে বেড়াতে আসা চার যুবক; যারা দাম্ভিক, যাদের বেপরোয়া থাকাটাও আমেরিকার মতো প্রথম বিশ্বের ধনতান্ত্রিক দেশের হিপি কালচারের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে চেয়ে। অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ার থেকেও তাদের বিশ্বাস ও দেশের কোনো কিছুর মতো হওয়ার প্রতি।

সুনীলের উপন্যাসে কয়েকটি সম্ভাবনা ছিল, সত্যজিৎ খুব সচেতনভাবে সেগুলোর প্রসার ঘটিয়েছেন সিনেমায় — গল্পকে একেবারে নব্বই ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিয়ে।

দুলির চরিত্রে সিমি গারওয়াল

দুলির চরিত্রে সিমি গারওয়াল

একটি শব্দ কিছুক্ষণ আগে ব্যবহার করেছি - উচ্চবিত্ত সংস্কৃতি। এটাই সত্যজিতের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’র মূল বিন্দু। এখানে অ্যাডভেঞ্চার হোক বা সম্পর্ক সবটাই টাকার প্রেক্ষিতে মেপে নিতে চাওয়া হয়। এখানে সবটাই যোগাযোগের দ্বারা ঘটে। এখানে প্রতিবাদ নেই। বরং শোষণ, দায়িত্বহীনতা আর প্রতিবাদহীনতা এবং চরিত্রে লেগে থাকা হিপোক্রেসির দাসত্ব (মনে পড়বে, গাড়িতে আসার সময় শেখর বলেছে, সে বুর্জোয়া নয় কিংবা সঞ্জয় যেভাবে জয়ার সঙ্গে আচরণ করে শেষ দৃশ্যে)। ফলে সর্বত্রই কয়েকটি প্রশ্ন সত্যজিৎ ছেড়ে রাখেন। অরণ্যচারি মানুষদের নাগরিক সভ্য শিক্ষিত মানুষ কীভাবে দেখে, তাদের সভ্যতাকে কোন বৈশিষ্ট্য দিয়ে মেপে নিতে চায়, সে সবের তীক্ষ্ণ খোঁচা রয়েছে এখানে (ভারতের একটা জায়গা কেন ‘ভারতের সুইজারল্যান্ড’ হবে? - এ প্রশ্ন তো আজকেরও, ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’র কেন্দ্রিয় সংস্কৃতি আজও একই জায়গায় রয়ে গেছে)। লখাইকে হরির টাকা চুরির বদনামে মার (অথচ তার আগে পর্যন্ত তাকে দিয়ে সমস্ত কাজ করিয়েছে), কিংবা চৌকিদারের স্ত্রীর খোঁজ না করা, তার চাকরির বিষয়ে গভীরভাবে না ভাবা অথবা দুলিকে (সিমি গারওয়াল) টাকা দিয়ে তার শরীর ভোগ বা কাজ করিয়ে নিয়ে বড়োলোকি তৃপ্তির এক্সপ্রেশন সবই সেই উচ্চবিত্তকে নির্দেশ করে। দেখা যাবে, অসীম যখন চৌকিদারকে টাকা দেয় সঞ্জয় (শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়) তখন বলে, ‘থ্যাঙ্ক গড ফর কোরাপশন’ অর্থাৎ দুর্নীতি, ঘুষ দেওয়াটাই এদের স্বভাবজ (মনে রাখতে হবে, সঞ্জয় পাটকলের লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার। শ্রমিকদের সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে এ ঘটনা থেকেই বোঝা যায়); আবার সরকারি চাকুরেজীবীদের প্রতি এদের মনোভাবও বোঝা যায় ডিএফও বা ফরেস্ট অফিসারের প্রতি এরা যতবার কথা বলেছে তার ভঙ্গি খেয়াল করলেই - সেটা নিতান্তই তাচ্ছিল্যের।

যারা সৎ থাকতে চায় তাদের এরাই টাকা দিয়ে অসততার প্রক্রিয়াটা চালু রাখে, নিজেদের সুবিধার্থে; মনে পড়বে চৌকিদার টাকা নেওয়ার সময় বারবার হাত ঘষছে, হাতে নিতে তার গভীর সংকোচ, কিন্তু তাকে নিতে হয়, অন্যদিকে সে সময় লখাই উঁকি মেরে দেখে তাকে কত টাকা দিলো; ততক্ষণে লখাইকে কিন্তু টাকার জালে ধরা হয়ে গেছে। এই পুরো প্রক্রিয়াটা সিনেমায় জ্যান্ত হয়ে ধরা দিয়েছে।

দৃশ্য বোঝাচ্ছেন পরিচালক সত্যজিৎ রায় (ছবিঃ নিমাই ঘোষ)

দৃশ্য বোঝাচ্ছেন পরিচালক সত্যজিৎ রায় (ছবিঃ নিমাই ঘোষ)

একটা দৃশ্যের কথা বলবঃ সিনেমায় ঠিক ৩০ মিনিটের কাছাকাছি দেখি চারজনেই মহুয়া খেয়ে ভাঁটিখানা থেকে বের হয়ে জ্যোৎস্নায় হেঁটে আসছে, মুখে চলছে ‘সারে জাঁহা সে আচ্ছা’ - দৃশ্যটা ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে খোদাই করে রাখার মতো। স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা যেভাবে চলছিল সে সময় এ যেন তারই প্রতীকী ছবি; মাতাল। আবার তখনই হরি টাল হারাতে হারাতে বলে তার লেখাপড়া হয়নি ক্রিকেটের চক্করে। তখন শেখর তাকে ‘সি এ টি ক্যাট, বি এ টি ব্যাট’ পড়াতে পড়াতে যায়, তখনও হরির মুখে ওই গানটাই চলে। এটা আসলেই ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার করুণ প্রহসনের ছবি।

মনে রাখতে হবে সিনেমাটা তৈরি হচ্ছে ১৯৭০ সালে, বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেটা অস্থিরতার কাল। বাংলায় নকশাল যুগ। একটি প্রজন্মের শিক্ষিত কিশোর-যুবকদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সময়। সে সময় নতুন প্রজন্ম কাঁপছে বুর্জোয়া হিপোক্রেসির আওতা থেকে বেরোনোর উত্তেজনায়, শোষণমুক্তির তাগিদে। কিন্তু তার পাশাপাশি এইরকম কিছু যুবক ছিল যারা বুর্জোয়া হিপোক্রিট। নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতায় এদের ভূমিকা তো কম নয়! ৫০ বছর পর এ তো আমরা সবাই জানি। তাই ৫০ বছর পরে ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’র নতুন পাঠ প্রয়োজন। এখানে বলার, ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’য় সত্যজিৎ যুব প্রজন্মের মেরুদণ্ড চিনিয়ে ছিলেন। সেখানে একটি যুবতী বড়োলোক বাবার পছন্দের নিশ্চিত স্বামী সংসার না বেছে স্বাধীন মত প্রকাশ করে, একটি যুবক উচ্চবিত্তের দয়ার চাকরি ফিরিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’র পরে আরো কিছু সিনেমায় যুব প্রজন্মকে শিরদাঁড়া ভাঙা অবস্থায় দেখান সত্যজিৎ - এর পিছনে কি কোনো রাজনৈতিক সত্য লুকিয়ে নেই, কোনো ঐতিহাসিক সত্য? সেটাই হয়তো ভারতীয় বাস্তবতার প্রকৃত ছবি!

মনে রাখতে হবে সিনেমাটা তৈরি হচ্ছে ১৯৭০ সালে, বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেটা অস্থিরতার কাল। বাংলায় নকশাল যুগ। একটি প্রজন্মের শিক্ষিত কিশোর-যুবকদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সময়। সে সময় নতুন প্রজন্ম কাঁপছে বুর্জোয়া হিপোক্রেসির আওতা থেকে বেরোনোর উত্তেজনায়, শোষণমুক্তির তাগিদে। কিন্তু তার পাশাপাশি এইরকম কিছু যুবক ছিল যারা বুর্জোয়া হিপোক্রিট। নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতায় এদের ভূমিকা তো কম নয়! ৫০ বছর পর এ তো আমরা সবাই জানি। তাই ৫০ বছর পরে ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’র নতুন পাঠ প্রয়োজন। এখানে বলার, ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’য় সত্যজিৎ যুব প্রজন্মের মেরুদণ্ড চিনিয়ে ছিলেন। সেখানে একটি যুবতী বড়োলোক বাবার পছন্দের নিশ্চিত স্বামী সংসার না বেছে স্বাধীন মত প্রকাশ করে, একটি যুবক উচ্চবিত্তের দয়ার চাকরি ফিরিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’র পরে আরো কিছু সিনেমায় যুব প্রজন্মকে শিরদাঁড়া ভাঙা অবস্থায় দেখান সত্যজিৎ - এর পিছনে কি কোনো রাজনৈতিক সত্য লুকিয়ে নেই, কোনো ঐতিহাসিক সত্য? সেটাই হয়তো ভারতীয় বাস্তবতার প্রকৃত ছবি!