দেশভাগের ৭৬ বছর পরেও দুই বাংলাকে জুড়ে রেখেছে টাঙ্গাইল-তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য

টাঙ্গাইলের একটা প্রবাদ আছে, ‘নদী চর খাল বিল গজারীর বন/ টাঙ্গাইল শাড়ি তার গরবের ধন।’ বাংলাদেশ অর্থাৎ পূর্ব বাংলার টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইল শাড়ির তাঁতিরা মূলত ঐতিহ্যবাহী মসলিন তাঁতশিল্পীদের বংশধর। তাঁদের আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার ধামরাই ও চৌহাটে। তাঁদের কেউ কেউ দেলদুয়ার, সন্তোষ ও ঘারিন্দা এলাকার জমিদারদের আমন্ত্রনে টাঙ্গাইল যান; পরে সেখানেই থাকতে শুরু করেন। আবার কেউ কেউ ঔপনিবেশিক অত্যাচারে, যখন ঢাকা ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এরকমই একদল পৌঁছন, চৌহাট ও ধামরাইতে। চৌহাটে তাঁতের কাজের কোনও পরিকাঠামো না থাকায়, চৌহাট থেকে তাঁরা চলে আসেন টাঙ্গাইলে। এবং এখান থেকেই টাঙ্গাইল বয়নশিল্পের শুরু।

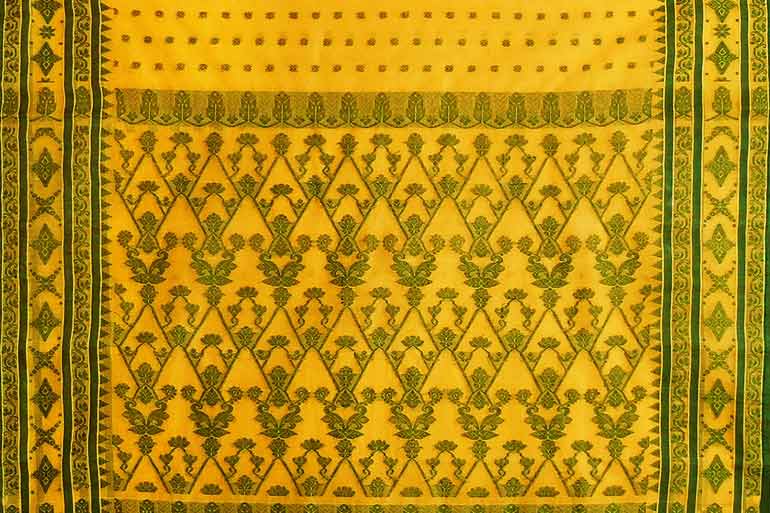

১৯০৬ সালে মহাত্মা গান্ধি স্বদেশি আন্দোলনের ডাক দেন। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ডের ল্যাঞ্চাশায়ারের তৈরি কাপড় বর্জন করা। এই সময়ে তৎকালীন পূর্ব বাংলার তাঁতশিল্প বেশ জয়প্রিয় হয়ে ওঠে। শুরুতে নকশাবিহীন কাপড় তৈরি করত। ১৯২৩-২৪ সালে তাঁতের কাপড়ে নকশা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৩১-৩২ সালে শাড়ি তৈরির জন্য জ্যাকর্ড তাঁত প্রবর্তন করা হয়। টাঙ্গাইলের শাড়ির খ্যাতি বা বৈশিষ্ট্য শাড়ির সূক্ষ বুনন, আকর্ষনীয় নকশা। এছাড়া প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শাড়ির পাড় বা কিনারের কাজ। প্রযুক্তি উন্নতির আগে টাইঙ্গাইল শাড়ির নকশা ছিল সরল, অনেকটা জ্যামিতিক প্যাটার্নের। সঙ্গে ছিল জমিনে বুটি কাজ।

৪৭-এ দেশভাগের পর সেই টাঙ্গাইল থেকে একে একে এদেশে, এপার বাংলায় শান্তিপুরের খুব কাছেই ফুলিয়া অঞ্চলে এসে ওঠেন। নতুন করে ‘স্বপ্ন’ বুনতে শুরু করেন সেখানকার তাঁতিগোষ্ঠী। পশ্চিমবাংলার তাঁত ও তাঁতশিল্প নিয়ে কিছু বলতে গেলে শান্তিপুর ও ফুলিয়ার কথাই প্রথমে বলতে হয়। এছাড়া সমুদ্রগড়, ধাত্রীগ্রাম, কালনা, কাটোয়া, বেগমপুর, ধনেখালি, ঘাটাল, দাঁতন, রঘুনাথপুর, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, দিনহাটা, গঙ্গারামপুর, কুমারগ্রাম, জিয়াগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ তো আছেই।

বন্ধ হতে বসেছে মাকুর খটখট শব্দ, বাংলার ঐতিহ্যবাহী হস্তচালিত তাঁত

রাষ্ট্রের কোনওরকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই, কোনও সরকারি অনুদান ছাড়া কীভাবে একটা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প ঘটে উঠল, তার একটা বড়ো উদাহরণ, ফুলিয়া। কিন্তু এর বাইরে আরও বেশ কিছু জায়গাতে এই অভিবাসী কারিগররা বসতি স্থাপন করেছিলেন।

টাঙ্গাইলের বাইশগ্রামের বসাকদের একটা অংশ প্রথমে এসে পৌঁছেছিলেন সমুদ্রগড়ে। এটা ১৯৫০-এর আশেপাশে। তখনও ফুলিয়ায় কেউ আসেননি। এই অভিবাসন-এর পিছনে কোনও সরকারি পরিকল্পনা বা আনুকূল্য কোনটাই ছিল না। টাঙ্গাইলের বসাকদের একটা বড়ো অংশ যেহেতু বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন, তাঁরা সমুদ্রগড়ের বৈষ্ণব মতাবলম্বীদের সঙ্গে ব্যবস্থাপনা করে নিজেদের উদ্যোগে সমুদ্রগড়ে এসে বসতি স্থাপন করেন। এখানে বয়নের কাজ শুরু করে তাঁরা বিবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। সুতি, রেশম, জরি-র সুতোর মিশেলে কাপড় বোনা, পুরোন মোটিফ-এর সঙ্গে নতুন মোটিফ বোনা এরকম বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন।

এর মধ্যে টাঙ্গাইলের বাইশ গ্রামের বসাকদের যে তন্তুজীবী সম্মিলনী ছিল, তার পক্ষ থেকে, উপেন মালাকার প্রমুখ শ্রী বিধান রায়ের কাছে দরবার করেন। টাঙ্গাইল থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপনে যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাহলে, বয়ন-কারিগররা বাকিটা নিজেরাই সামলে নিতে পারবেন – এই ছিল মোদ্দা বক্তব্য। ততদিনে পুনর্বাসন দফতরের টেকনিক্যাল কনসালট্যান্ট, শ্রী সুরেন্দ্র কুমার দে (এস কে দে, পরবর্তীতে পঞ্চায়েত মন্ত্রী)-র তত্ত্বাবধানে, হরিয়ানার কারনাল জেলার নীলোখেরি (তখনকার পাঞ্জাব)-র উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্পটি চেহারা পেয়ে গেছে। নীলোখেরি-কে যেহেতু সেসময়ে একটি সফল পুনর্বাসন প্রকল্প বলে বিবেচনা করা হয়েছিল, তাই, শ্রী বিধান রায় তাঁকে দায়িত্ব দেন, পশ্চিমবঙ্গে একটি পুনর্বাসন প্রকল্প কার্যকরী করার জন্য। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ফুলিয়ার স্থান-নির্বাচন, এস কে দে-র। সেই সময়ে, শিয়ালদহ থেকে শান্তিপুর পর্যন্ত রেল যোগাযোগ, শান্তিপুরে বয়নশিল্পের পরিকাঠামো, এবং পতিত জমির আধিক্য সব মিলিয়ে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য ফুলিয়ার নির্বাচন বেশ স্বাভাবিক ছিল।

দেশভাগের ৭৬ বছর পরেও দুই বাংলাকে জুড়ে রেখেছে টাঙ্গাইল-তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য, ইতিহাস। তবু, কিছু সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলার তাঁতশিল্পকে কেন্দ্র করে।

প্রাচীনকাল থেকেই ঢাকার মতো শান্তিপুরের মসলিন বা কাপড়ের নামডাক ছিলই। পশ্চিমবঙ্গের ফুলিয়াকে কেন্দ্র করে যে তাঁতশিল্প, তার ইতিহাস বেশি পুরোনো নয়। দেশভাগের পর এর যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তু তাঁতি সম্প্রদায়ের হাত ধরে। বসাক সম্প্রদায়ের তাঁতিরাই হচ্ছে টাঙ্গাইলের আদি তাঁতি অর্থাৎ আদিকাল থেকেই এরা তন্তুবায়ী গোত্রের লোক। টাঙ্গাইলে বংশানুক্রমে যুগের পর যুগ তাঁরা তাঁত বুনে আসছেন। এক কালে টাঙ্গাইলে বেশির ভাগ এলাকা জুড়ে বসাক শ্রেণীর বসবাস ছিলো, তাঁরা বসাক সমিতির মাধ্যমে অনভিজ্ঞ তাঁতিদেরকে প্রশিক্ষণ দান ও কাপড়ের মান নিয়ন্ত্রন করতেন।

“বাংলাদেশে আমার তিন প্রজন্মের এই পেশা ছিল। এপারে চলে এসে তাঁতের কাজই শুরু করেছিল। ২০০০ সাল অবধি তাঁতশিল্পের অগ্রগতি ছিল, প্রায় ৭০-৭৫ হাজার তাঁত চলতো ফুলিয়াতে। তারপর ধীরে ধীরে দুর্বিপাকে পড়া শুরু হলো। টাঙ্গাইলের কাপড় মিলের সুতোয় তৈরি হত, সেই সুতো প্রচুর পরিমাণে বিদেশে পাঠানো শুরু হতেই দেশের ভাণ্ডারে টান পড়লো। দক্ষিণ ভারতে কার্পাস তুলো থেকে খুব সূক্ষ একধরনের সুতো তৈরি হতো, সেই সুতোও বিদেশে রপ্তানি শুরু হলো। সুতোর দাম বেড়ে গেল হু হু করে, কারিগরদের নায্য পারিশ্রমিক বন্ধ হলো, মহাজন-শোষণ তো আগে থেকেই ছিল, এমনকি খরা-বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগও তাঁতশিল্পে প্রভাব ফেলে। তারপর এলো পাওয়ারলুম, অর্থাৎ যন্ত্রচালিত তাঁত। গুণগত মান ও শৈল্পিক নিপুনতা না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ব্যবসায়ীক চাহিদা আর পাল্টে যাওয়া সময়ের প্রকোপে পড়ে অচল হতে শুরু করে বাংলার ঐতিহ্যবাহী হস্তচালিত তাঁত। নোটবন্দি, জিএসটি সবকিছুই তাঁতশিল্পকে প্রভাবিত করেছে।” বলেন *টানাপোড়ন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ও ফুলিয়ার তাঁতশিল্প সমবায় কর্মী ও লেখক হরিপদ বসাক।

৪৭-এ দেশভাগের পর সেই টাঙ্গাইল থেকে একে একে এদেশে, এপার বাংলায় শান্তিপুরের খুব কাছেই ফুলিয়া অঞ্চলে নতুন করে ‘স্বপ্ন’ বুনতে চলে আসেন সেখানকার তাঁতিগোষ্ঠী। বাংলার তাঁত ও তাঁতশিল্প নিয়ে কিছু বলতে গেলে শান্তিপুর ও ফুলিয়ার বিষয়েই প্রথমে বলতে হয়।

আইসিসিআর-এ অর্চি ব্যানার্জির পরিচালনায় ‘পার্টেড ক্রাফটস’নামের এক অসামান্য প্রদর্শনীতে হবিবপুরের তাঁতশিল্পী ইতি বিশ্বাসের হাতে বোনা নিজের জীবনের গল্প, জামদানিতে

এ বছর ৩ জানুয়ারি বর্ধমানের ২৪ জন তাঁতি মুম্বই-এর খাদি কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন পাওয়ারলুমের কাপড় হ্যান্ডলুম বলে বিক্রি বন্ধ না হলে, পথে বসবেন হস্তচালিত তাঁতশিল্পীরা। গত দশবছরে কমপক্ষে ৫০০০০ হস্তচালিত তাঁত বন্ধ হয়েছে। এখন কম্পিউটারে ডিজাইন তৈরি হয় আর তাঁতি সুইচ টিপে শাড়ি তৈরি করেন। তাঁতশিল্প-শিল্পের সুক্ষতা হারিয়েছে। মেশিনে বোনা কাপড় হ্যান্ডলুম, বাম্পার সূতোয় বোনা কাপড় খাদি বলে বিক্রী হচ্ছে সর্বত্র। আমরা অনেকেই জানিনা তাঁতীদের পাইকারি হাটে, বিভিন্ন নামী বুটিকে এমনকি সরকারী দোকানেও হ্যান্ডলুম, খাদি বলে বিক্রী হয় পলিয়েস্টার মেশানো সুতোয় (বাম্পার) মেশিনে বোনা কাপড়। প্রতি সপ্তাহে কয়েক ট্রাক বাম্পার (পলিয়েস্টার) সুতো আসে ফুলিয়াতে। ভারতবর্ষে ১৯৮৫ সালে Handloom Reservation Act-এ বলা হয়েছিল পাওয়ারলুমে শাড়ি, ধুতি, গামছা, লুঙ্গি ইত্যাদি পরিধেয় তৈরি করা যাবে না। কিন্তু এদেশে পুঁজিপতিরা কবে আর আইনের তোয়াক্কা করেছে! হরিপদবাবুর কথা অনুযায়ী, ‘সেসব কেউ শুনলে তো!পাওয়ারলুমে শাড়ির উৎপাদন মূল্য অনেক কম, সময় কম লাগে, চাহিদা অনুযায়ী প্রচুর পরিমাণে যোগান দেওয়া যায়। হস্তচালিত তাঁতের গুণগত মান নিয়ে আর ভাবে না কেউ।” এক্ষেত্রে গ্রাহক যদি আসল হ্যান্ডলুম চিনতে ব্যর্থ হন, তিনি প্রতারিত হবেন। সরাসরি বয়নশিল্প কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে তাঁতিদের হাত থেকে সরাসরি কাপড় কিনতে পারেন, নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির ওপর ভরসা করতে পারেন। আপাতত, এছাড়া অন্য কোনও পন্থা নেই।

প্রসঙ্গত, শান্তিপুরী শাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তাঁত শিল্প শান্তিপুরের অর্থনীতিরও অন্যতম চাবিকাঠি। ইতিহাস বলে শান্তিপুরে তাঁত শিল্প আরো প্রাচীন। গৌড়েশ্বর লক্ষণ সেন ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চল থেকে কয়েক ঘর সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নক্ষম তাঁতিকে শান্তিপুরে নিয়ে এসেছিলেন। কথিত আছে, ১৪০৯ সালে গৌড়ের রাজা গনেশ বা দনুজমর্দনদেব সময়ে শান্তিপুরে প্রথম শাড়ি বোনার সূচনা হয়। তবে রাজা রুদ্র দেবের সময় থেকে বাণিজ্যিক ভাবে শাড়ি বোনার ঝোঁক বাড়তে থাকে। শান্তিপুরের তাঁত শিল্পের বাড়বাড়ন্ত হয় স্বাধীনতার পরে, যখন বাংলাদেশের তাঁতিরা বা তাঁদের পূর্বপুরুষেরা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ থেকে শান্তিপুরে চলে আসে। শান্তিপুরের শাড়ি, মেধা সম্পত্তি অধিকার সুরক্ষার জন্য ভৌগোলিক চিহ্নের ট্যাগও (GI, জিওগ্রাফিকাল আইডেন্টিফিকেশন) পেয়েছে। অনেকেই জানেন না বাংলার ঐতিহ্যবাহী তিনটি শাড়ির জিআই ট্যাগ রয়েছে। সারা দেশের যে কটি ঐতিহ্যবাহী শাড়ি জায়গা পেয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে কয়েক শতাব্দীর ঐতিহ্য বহনকারী বাংলার তিনটি শাড়ি - বিষ্ণুপুরের ‘বালুচরী’ (Baluchari), ধনিয়াখালির ‘ধনেখালি’ (Dhanekhali), শান্তিপুরের ‘শান্তিপুরী’ (Shantipuri) ।

২০১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ঢাকা সফরে গিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যা বাংলাদেশ থেকে সুতির কাপড় আমদানির পথ খুলে দেয়। তার প্রভাবও শান্তিপুরের তাঁত বয়ন শিল্পে কম নয়। বর্তমানে গুজরাত থেকে আমদানি করা শাড়িও শান্তিপুরের তাঁতিদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়াও শান্তিপুর বয়ন শিল্পের উন্নয়নের জন্য অনুমোদিত প্রশাসনিক সংস্থা অনেক ক্ষেত্রে আংশিক ভাবে কাজ করে যদিও এর মূল লক্ষ্য হল বর্ণ এবং রাজনীতির ওপরে উঠে সামগ্রিক উন্নয়ন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কয়েক বছর আগে একটি সরকারি স্কিমে পরিবার প্রতি একটি করে হস্তচালিত তাঁত দেওয়া শুরু করেছিল, বেশিরভাগ পরিবার সুবিধা পেলেও কিছু পরিবার এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। মঞ্জুষা, তন্তুজ, বিশ্ব-বাংলা যদি লাভের মুখ দেখে তা হলে আর একটু চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই বাংলার তাঁত ও তাঁতি বাঁচবে। বহু সমস্যা থাকলেও গোষ্ঠী ও সমবায়ই যে দরিদ্র তাঁতিদের মহাজনের হাতে শোষণ বন্ধের একমাত্র পথ, সে বিষয়ে প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই, গবেষণা অন্তত সে কথাই বলে।

‘শিল্পী’গল্পে লেখকের কথা-য় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন – খালের ধারে, নদীর ধারে, গ্রামচাষি, মাঝি, জেলে, তাঁতিদের পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ দেখতেন তিনি অহরহ আর ‘মধ্যবিত্ত আর চাষাভুষোর ওই মুখগুলি আমার মধ্যে মুখর অনুভুতি হয়ে চ্যাঁচাত – ভাষা দাও, ভাষা দাও।’ সেই ভাষাই তিনি দিয়েছিলেন শিল্পী’ মদনের মুখে। সে অনায়াসে তাঁতি সমাজের আপোষহীন শ্রেণীসংগ্রামের নায়ক হয়ে ওঠে, তাকে নিয়ে তাই প্রবাদ তৈরি হয় ‘মদন যখন গামছা বুনবে’। অনমনীয়তা থেকে সে নিচুতলার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের ধারক হয়েই বলে, বড়ো বাড় বেড়েছে বাবুদের – একথা কেবল ব্যক্তিপ্রত্যাখ্যানের প্রতিবাদ নয় – এ প্রতিবাদ সমস্ত শ্রেণীসংগ্রামী মানুষের প্রতিবাদ। এখন প্রশ্ন হলো, এ যুগে কি কোনও মদন তাঁতি নেই, যে শিল্পসত্ত্বা টিকিয়ে রাখতে সামাজিক উত্তরণ তথা জনজাগরণের ডাক দেবে?

______________________

*টানাপোড়েন তন্তুবায় মুখপত্র। বয়নশিল্পের উপর একমাত্র অণুপত্রিকা।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা- টানাপোড়ন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ও ফুলিয়ার তাঁত সমবায় সংগঠক ও লেখক হরিপদ বসাক , শৈবাল বসু

কলকাতা কমন্স