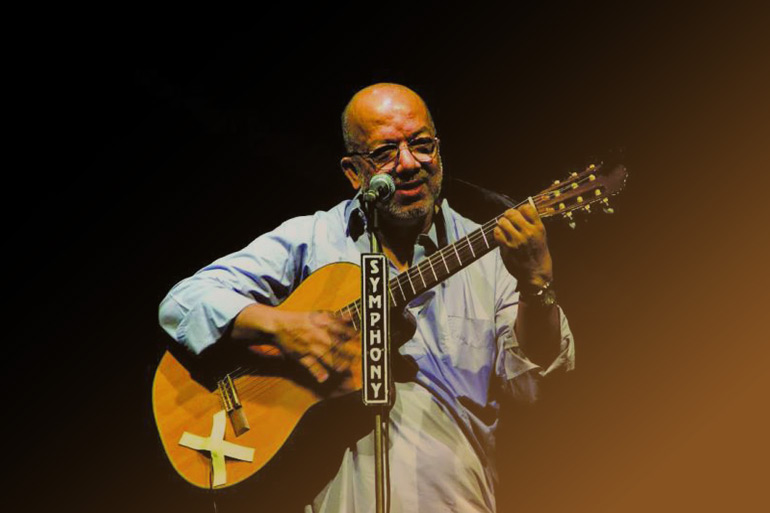

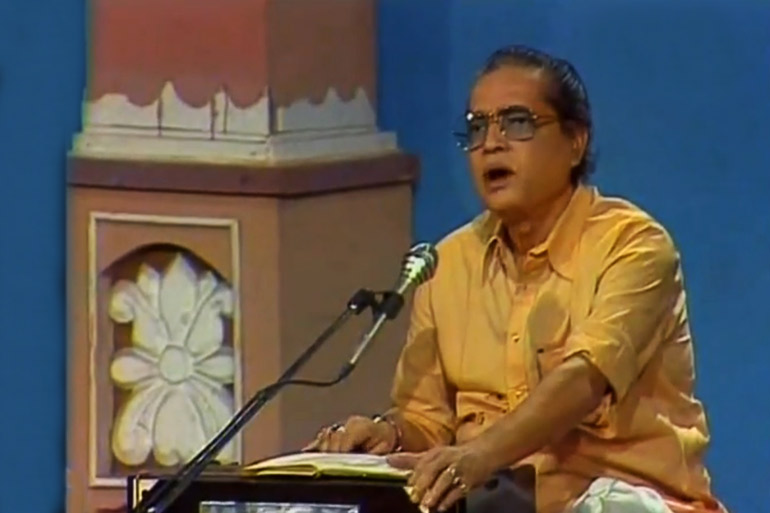

শতবর্ষে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য : ছোটোবেলায় গান গেয়ে পাওয়া পাঁচ টাকাই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার

উ ত্তরপাড়া রাজবাড়িতে একটি স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান চলছে। প্রধান অতিথির আসনে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেই অনুষ্ঠানেই গান গাইতে ওঠে বছর সাতেকের একটি ছেলে। ‘পাগলা মনটারে তুই বাঁধ’ এবং ‘ভাইয়ের দোরে ভাই কেঁদে যায়’, বরাদ্দ মাত্র দুটি গান। কিন্তু তাতে কী? শিল্পীর জাত চিনতে ওটুকুই যথেষ্ট। হাততালি আর সাধুবাদে ফেটে পড়ে রাজবাড়ি প্রাঙ্গণ। দর্শক আসন থেকে উঠে আসেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (Saratchandra Chattopadhyay)। পকেট পাঁচ টাকার একটি নোট তুলে দেন ছেলেটির হাতে। কথাশিল্পী যে সেদিন প্রতিভা চিনতে ভুল করেননি, তা অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সে ছেলেটি, হয়ে উঠেছিলেন প্রবাদপ্রতীম সংগীতশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য (Dhananjay Bhattacharya)।

শরৎচন্দ্রের দেওয়া পুরস্কারকে শ্রেষ্ঠ শিরোধার্য করে গানের জগতে পা রাখেন কিংবদন্তি শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। ১৯৩৭ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে রেডিওতে গান গেয়ে শিল্পী হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। যদিও প্রথম গানের রেকর্ড করেন আরও তিন বছর পর। গানটি ছিল, “যদি ভুলে যাও মোরে জানাবোনা অভিমান, আমি এসেছিনু তোমার সভায় দুদিন গাইতে গান”। এই গান প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সংগীত জগতে পাকাপাকি আস্তানা গড়েন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। কেবল দুদিন গান শোনানোর যে অঙ্গিকার নিয়ে ১৯৪০ সালে তিনি গান রেকর্ড করেছিলেন তা কবে যে দিন, মাস, বছরের গণ্ডি পার করে কালজয়ী হয়ে গিয়েছে, তার হিসেব কষা মুশকিল।

শরৎচন্দ্রের দেওয়া পুরস্কারকে শ্রেষ্ঠ শিরোধার্য করে গানের জগতে পা রাখেন কিংবদন্তি শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। ১৯৩৭ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে রেডিওতে গান গেয়ে শিল্পী হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। যদিও প্রথম গানের রেকর্ড করেন আরও তিন বছর পর।

১৯৫২ সালে ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ চলচ্চিত্রে তাঁর দেওয়া সুর ইতিহাস তৈরি করেছিল। এছাড়াও আরও অজস্র বাংলা ছবির নেপথ্য গায়ক ছিলেন তিনি। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘সাধক রামপ্রসাদ’ ছবিতে ২৪টি গানের মধ্যে ২৩টি গানই গেয়েছিলেন ধনঞ্জয়। তাঁর গাওয়া ‘মাটির এ খেলাঘর’ গানটি অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে দিল সে সময়ে। দর্শকদের তিনি চমকে দিয়েছিলেন ‘শহর থেকে দূরে’ ছবির (১৯৮১) গানে। ‘রাধে ভুল করে তুই চিনলি না তোর প্রেমিক শ্যামরায়’, লোকের মুখে মুখে ফিরল সে গান।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের অনুকরণীয় কণ্ঠ সম্পদ আর উপস্থাপনা তাঁর সমকালে কেন, সংগীত জীবন থেকে তিনি অবসর নেওয়ার প্রায় দুই দশক পরেও আর পাওয়া যায়নি। রাগাশ্রিত অনুরণন, শুদ্ধ কলাবতীতে সলিল চৌধুরী'র সুরে, ‘ঝনন ঝনন বাজে’ বা ‘রুমা ঝুমা ঝুম’–যে আবহ রচনা করে, তার দীর্ঘস্থায়ী মূর্ছনা মানুষকে আজও মোহিত করে দেয়। এছাড়াও বলতে হয় সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে বেসিক রেকর্ড, ‘আমি চেয়েছি তোমায়’, শ্যামল মিত্রের (Shyamol Mitra) সুরে, ‘দোলে শাল পিয়ালের বন’, সলিল চৌধুরীর (Salil Chowdhury) সুরে, ‘পাশের বাড়ি’ (১৯৫২) ছবিতে ‘ঝিরঝিরঝির ঝির ঝির বরষা’, ‘হায় কি গো হরষা’, ‘আমার ভাঙা ঘরে তুমি বিনে’-র মতো কালজয়ী গানগুলির কথাও। সংগীত পরিচালনা করেছেন ‘জয় মা তারা’ (১৯৭৮) ছবিতে। শুধু তাই নয় নববিধান (১৯৫৪), পাশের বাড়ী (১৯৫২), সাড়ে চুয়াত্তর (১৯৫৩)-এর মতো ছবিগুলিতে অভিনেতা হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তিনি।

একসময় কালীপুজো ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গান ছিল সমার্থক। ‘সকলি তোমারি ইচ্ছা’, ‘এ মায়া প্রপঞ্চময়’, ‘আমায় দে মা তবিলদারি’, ‘শঙ্কর পদতলে’, ‘আর কত ঘুরাবি শ্যামা’-র মতো অজস্র শ্যামাসংগীতের সুরে আজও অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয় মণ্ডপে মণ্ডপে। শ্যামাসংগীত ও ভক্তিগীতির ক্ষেত্রে তাঁর কোনো তুলনা এখনও নেই।

একসময় কালীপুজো ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গান ছিল সমার্থক। ‘সকলি তোমারি ইচ্ছা’, ‘এ মায়া প্রপঞ্চময়’, ‘আমায় দে মা তবিলদারি’, ‘শঙ্কর পদতলে’, ‘আর কত ঘুরাবি শ্যামা’-র মতো অজস্র শ্যামাসংগীতের সুরে আজও অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয় মণ্ডপে মণ্ডপে। শ্যামাসংগীত ও ভক্তিগীতির ক্ষেত্রে তাঁর কোনো তুলনা এখনও নেই। তিনি ছিলেন প্রকৃতই একজন সাধক শিল্পী। ফিল্ম বা বেসিক রেকর্ডে তাঁর রামপ্রসাদী, প্রচলিত কথায় শ্যামাসংগীত বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। যা নিয়ে আজও গর্ব করা সাজে। ধনঞ্জয়বাবুর অগ্রজ নির্মল ভট্টাচার্য অসাধারণ গীতিকার ছিলেন। কিন্তু অনেকেরই জানেন না ‘শ্রীআনন্দ’ ছদ্মনামের আড়ালে ধনঞ্জয়বাবুর কবিসত্ত্বাকে। অনেক আধুনিক বেসিক রেকর্ডেরই কথা তিনি লিখেছিলেন এই ছদ্মনামে। ভাই পান্নালালের (Pannalal) দুঃখজনক মৃত্যুর পর নিজে লিখে, নিজে সুর দিয়ে গাইলেন, ‘ত্রিভুবন জয় করিয়া রাবণ’ আর ‘থির হয়ে তুই বস দেখি না’, যা মন ছুঁয়ে গেল বাঙালির। এরপর জীবনের শেষপর্বে এসে লিখলেন, ‘পঞ্চবটির পাতায় পাতায় তোমার নামটি লেখা’ গানটি, জনপ্রিয়তাও অর্জন করলেন।

১৯৮৭ সাল। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের সংগীত জীবনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রসদনে সেদিন জমজমাট উৎসবের আয়োজন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লোকেশ্বারনন্দ মহারাজ এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সেদিনই এক অনন্য ইতিহাসের সাক্ষী থেকেছিল কলকাতা। হাজার ভক্ত-শ্রোতাদের ভিড় সামলাতে খুলে দিতে হয়েছিল রবীন্দ্র সদনের দরজা, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রবীন্দ্র সদনের বাইরে লাগানো হয়েছিল মাইক্রোফোন, ধনঞ্জয়ের গানে সেদিন মোহিত হয়েছিল গোটা নন্দন চত্বর।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য মানে একটি প্রতিষ্ঠান। আজীবন অনায়াস দক্ষতায় তিনি গেয়েছেন আধুনিক, চিত্রগীতি, অধ্যাত্ম-সংগীত, ধ্রুপদ সেই সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল-দ্বিজেন্দ্রগীতি। তাঁর আশ্চর্য সরস ও মায়াময় গায়নভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়েছেন একের পর এক প্রজন্মের শ্রোতা। একটা সময় ছিল যখন তিনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। যে গানই গাইছেন, সেটাই বাজার তৈরি করে ফেলছে নিমেষে। তাঁর গানের রেকর্ডের চাহিদা সামলাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হতো বিক্রেতাদের।

২৭ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সাল। কলকাতা বইমেলার অনুষ্ঠান থেকে তৎকালীন তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর গম্ভীর আবেগ মথিত গলায় ঘোষণা করলেন প্রবাদপ্রতিম শিল্পীর মৃত্যু সংবাদ। এক লহমায় ফেটে পড়েছিল সেদিন কলকাতা শহর। পরের দিন মৃতদেহ যখন নিমতলা শ্মশানের উদেশ্যে রওনা হয়, পথেই ঢল নামে অনুরাগীদের। কলকাতা সেদিন প্রকৃতই চিনেছিল জাত শিল্পীকে। তাই তাঁর শেষ সফরের সাক্ষী হতে তিলোত্তমাও থমকে গিয়েছিল। যদিও ধনঞ্জয়ের মতো শিল্পীর মৃত্যু নেই। তিনি মৃত্যুঞ্জয়। এই বছরই কিংবদন্তী শিল্পীর ১০০ বছর পূর্তি (Singer Dhananjaya Bhattacharya in centenary)। সে নিয়ে নানা মহলে এখন আলোচনা তুঙ্গে। সোশ্যাল মিডিয়াতে চোখ রাখলেও সন্ধান মেলে হাল আমলে গজিয়ে ওঠা শিল্পীকে নিয়ে নানান গ্রুপ, পেজ ইত্যাদি। আধুনিক সময়ে এও বুঝি সম্মান জানানোর এক ধরন। একে অস্বীকার করার জো নেই। তবে চাওয়া কেবল একটাই, তাঁর গাওয়া গানগুলি সংরক্ষণ করা হোক। জীবনের ওঠাপড়ায় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে যে আজও বড়ো দরকার সমাজের। শতবর্ষে সেটাই হবে প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

_____

তথ্যসূত্রঃ

কালজয়ী ধনঞ্জয় ১০০, ফেসবুক পেজ

আনন্দবাজার পত্রিকা

ধন্য ধনঞ্জয়