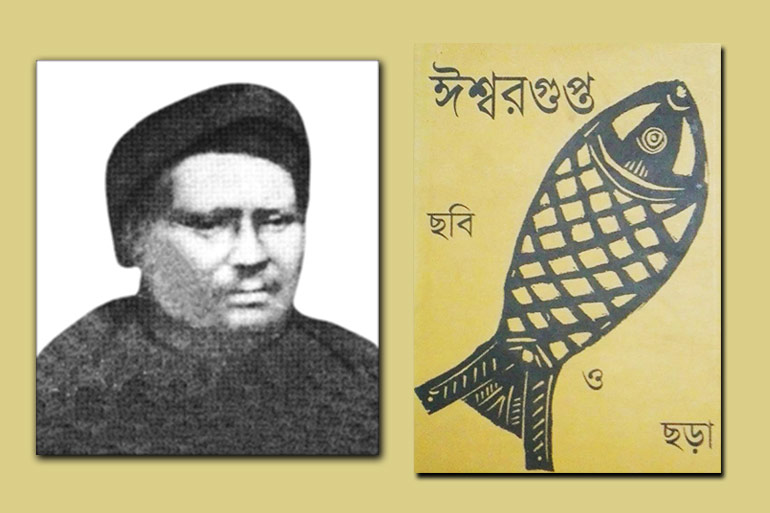

দু’শ বছর অতিক্রান্ত এই মানুষটিই বাংলা সাহিত্যের ‘গুপ্ত কবি’

তিন বছরের এক কচি ছেলে। অথচ রসবোধে সে ত্রিশ বছরকেও হার মানায়। কলকাতায় মামাবাড়িতে বেড়াতে এসে সে ছেলে পড়ল অসুখে। নেহাতই সর্দি-গরম জনিত জ্বরজ্বালা। তাতেই অস্বাস্থ্যকর কলকাতার পরিবেশ ও মশা-মাছির তীব্র উপদ্রব নিয়ে ভয়ংকর চটে গিয়ে সেই ক্ষুদ্র বালক বলে বসল, ‘রেতে মশা দিনে মাছি/ এই তাড়য়ে কলকাতায় আছি।’ ফি বছর ডেঙ্গুর আক্রমণে জর্জরিত কলকাতা সম্পর্কে অপ্রিয় হলেও সত্য এই প্রবাদবাক্যের জন্ম হল তখনই। আর এই প্রবাদের জন্মদাতা ওই কচি ছেলের বয়স আজ ঢের। দু’শ বছর অতিক্রান্ত এই মানুষটিই বাংলা সাহিত্যের ‘গুপ্ত কবি’, আদতে যিনি বিরাট রূপে ব্যক্ত ঈশ্বরগুপ্ত নামে।

উনিশ শতকের বাঙালি কবি ও সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম ১৮১২ সালের আজকের দিনে কাঁচড়াপাড়ার এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারে। পিতা হরিনারায়ণ ছিলেন বিখ্যাত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। দশ বছর বয়সে ঈশ্বর মাতৃহারা হলে তাঁর বাবা আবার বিয়ে করেন। এতেই ক্ষেপে যান অল্পেতেই প্রচণ্ড অভিমানী ঈশ্বর। বিমাতাকে সহ্য করতে না পেরে তার দিকে একগাছা রুল ছুঁড়ে মারেন। রুল গিয়ে লাগে কলাগাছের গায়ে আর নিজের জ্যাঠামশাইয়ের হাতে জুতোপেটা খান ঈশ্বর। রাগে-দুঃখে নিজের বাড়ি ছেড়ে এরপর কলকাতার জোড়াসাঁকোর মামাবাড়িতে এসে ওঠেন ঈশ্বরচন্দ্র। ছোটোবেলায় লেখাপড়ায় প্রবল অমনোযোগী ও পাঠশালা বিমুখ এই ঈশ্বরেরই ছিল আশ্চর্য প্রতিভা। অনায়াসে মুখে মুখে বানিয়ে দিতেন কবিতা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশিদূর না এগোলেও নিজের চেষ্টায় শিখে ফেলেছিলেন বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা। দখল ছিল বেদান্তদর্শনেও। ঈশ্বরগুপ্ত মানেই যেন এই বৈপরীত্যের চূড়ান্ত প্রকাশ।

প্রকাশক- তালপাতা

প্রকাশক- তালপাতা

সে অর্থে তাবড় কোনো ডিগ্রি না থাকলেও এই মানুষটিই সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের প্রেরণায় ও বন্ধু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুকুল্যে ১৮৩১ সালে জন্ম নেওয়া ‘সংবাদ প্রভাকর’-এর সম্পাদনার কাজে যুক্ত হন। ব্রিটিশ ভারত ও বিদেশের সবরকম সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি এই পত্রিকা ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য ও শিক্ষা বিষয়ে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করত। ঈশ্বরগুপ্তই বাঙালিকে রোজ খবরের কাগজ পড়ার প্রথম অভ্যাসটি তৈরি করে দিয়েছিলেন, কারণ তাঁর চেষ্টাতেই এই পত্রিকা ১৮৩৯ সালে প্রথম বাংলা দৈনিকে পরিণত হয়।

ঈশ্বরগুপ্ত আদতে তাই সাংবাদিক, পাশাপাশি তিনি ‘সেলিব্রিটি রিপোর্টার’। কারণ ইতিমধ্যেই তিনি তখন কবি হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। ছোটোবেলায় মুখে মুখে কাব্য করার সেই অভ্যাস তাঁর লেখায় পরবর্তীতে এনে দিয়েছিল সাবলীল ভঙ্গি ও তীব্র রসবোধ। রঙ্গ ব্যঙ্গের ছলে সিরিয়াস আলোচনা, কিছুটা গোঁড়ামি, সাহিত্যের জ্যাঠামশাইদের চোখে পড়ার মতো কিঞ্চিৎ অশ্লীলতা এবং তীব্র জীবনবোধ সম্পৃক্ত ছিল ঈশ্বরগুপ্তের লেখা। কবিয়ালদের কাছ থেকে রপ্ত করা ব্যঙ্গের কৌশলে সমাজের পঙ্কিল দিকটির সম্পর্কে স্পষ্ট মত জানাতে কখনও দ্বিধা ছিল না তাঁর। খুব সহজেই নিজের মত প্রকাশ করতেন তিনি। সে মতের সঙ্গে আর পাঁচজন প্রগতিশীল মানুষের মিল হোক বা নাই হোক, ঈশ্বরগুপ্ত সবেতেই তাঁর সিগনেচার ফর্মে। বাংলা সাহিত্যকে তাই খুব অনায়সেই মধ্যযুগের দেবমাহাত্ম্য ব্যঞ্জক বিষয় থেকে বের করে এনে তিনি ‘পাঁঠা’, ‘আনারস’ কিংবা ‘তোপসে মাছ’ নিয়ে কবিতা লিখে বাঙালিকে প্রথম আধুনিক কবিতা পাঠের স্বাদ এনে দেন। ঈশ্বরগুপ্ত শব্দ নিয়ে খেলেন, শব্দার্থ নিয়ে লোফালুফি করেন। তিনি লেখেন ‘কয় মাস খাও মাস উদর ভরিয়া’ (১ম মাস অর্থে ৩০ দিনে এক মাস, ২য় মাস অর্থে মাংস) অথবা ‘তানপুরা আছে মাত্র, তান পুরা নাই’ ( ১ম তানপুরা হল বাদ্যযন্ত্র আর ২য় তান পুরা অর্থে সম্পূর্ণ তান)। ভীষণ বুদ্ধিমান এই কবির কবিতায় এইভাবে একই বর্ণসমষ্টির একাধিক অর্থে প্রয়োগ অর্থাৎ যমকের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়।

‘কেবল পরের হিতে প্রেম লাভ যার/ মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?’ – এই সহজ সংজ্ঞায় যিনি মানুষকে চেনান, সেই তাঁকেই দেখি ব্যক্তিগত জীবনে নিজের স্ত্রী দুর্গামণির প্রতি অত্যন্ত রূঢ় হতে। নিন্দুকেরা বলেন অত্যন্ত হাবাগোবা ও কুৎসিত দুর্গামণিকে মোটে পছন্দ ছিল না, ঈশ্বরের তাই এত দূরে দূরে ঠেলা। আবার সহৃদয় পাঠকের মতে কোনো এক অপরূপার প্রতি সারাজীবনের অব্যক্ত প্রেমই ছিল এই ঔদাসিন্যের মূল কারণ। সে কারণ যাই হোক, এই ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর প্রতিভাবলে নিজেই নিজেকে ছাপিয়ে গেছেন বারবার। ঈশ্বরগুপ্ত মানেই পরতে পরতে বিস্ময়। এই ইংরেজস্তুতি করছেন তো ওই ইংরেজি বর্জিত খাঁটি বাংলা ভাষা ব্যবহারে সওয়াল করছেন। আবার এই বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁর লেখায় বিধবাবিবাহ প্রণেতা বিদ্যাসাগরকে ব্যঙ্গ করছেন তো আবার কিছুদিন পর সেই বিধবাবিবাহ মেনে নিচ্ছেন। গলা ফাটিয়ে অগ্নিমূল্য বাজারদরের প্রতিবাদ করছেন, দেশের মানুষকে ভালোবেসে ফি বছর দামোদরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলোর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। পত্রিকার পাতায় নীলবিদ্রোহের প্রত্যক্ষ বর্ণনা করে জনগণের মধ্যে নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়ে তুলছেন। আসলে যখন যা ঠিক মনে হয়েছে কারোর তোয়াক্কা না করে তিনি সে কাজ করে ফেলেছেন। আবার নিজের মনে হলে কোনো বিষয়ে আগের মতো নিজেই ফলাও করে বদলেছেন। এই মানুষটিই যখন ব্যঙ্গ করে বলেন ‘তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু/ শিখিনি শিং বাঁকানো, কেবল খাবো খোল বিচালি ঘাস/’, তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্তাবক বাঙালির নিজেকে চিনে নিতে বোধহয় অসুবিধে হয় না।

মেকি ধর্মবিশ্বাস, মেকি সমাজ সংস্কার, মেকি শিক্ষা এককথায় মেকি সবকিছুর উপর তীব্র আক্রোশ ছিল ঈশ্বরগুপ্তের। তাই তাঁর সব লেখা হয়তো সর্বত্র সুষ্ঠু রুচিসম্পন্ন নয়। তবুও ‘সংবাদ প্রভাকর’ই কেবল নয়, ‘পাষণ্ড পীড়ন’, ‘সংবাদ সুধারঞ্জন’, ‘সংবাদ রত্নাবলী’র মতো পত্রিকারও একনিষ্ঠ সম্পাদক এই ঈশ্বরগুপ্তের কাছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনেক ঋণ। ইয়ার্কি, অশ্লীলতা ঘেঁষা তাঁর লেখায় খানিক আশাহত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, “তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা ছিল তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কার্য এবং সমাজের উপর আপত্য অনেক বেশি হইত... দুঃখ যে একটা প্রতিভা ইয়ার্কিতেই ফুরাইল।” এ কথার যথার্থতা বিচারের ভার যে পাঠকের হাতে। মজার বিষয় সেই পাঠকমাত্রেই আবার স্বীকার করবেন বঙ্কিমের লেখনীশক্তির উন্মেষ ঘটেছিল ঈশ্বরগুপ্তেরই উৎসাহে। প্রথম কবি সাংবাদিকের পাশাপাশি প্রথম অনুসারী কবি সম্প্রদায় সৃষ্টির এই বিষয়টিতেও তাই ঈশ্বরগুপ্ত আজকের এই বাংলা বাজারেও তাঁর দোষত্রুটি সঙ্গে নিয়েই প্রবলভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। আগামীদিনেও থাকবেন।