বাবা চেনালেন ইছামতীর পাড়, পরবর্তীতে তাতে সুবিধাই হল বিভূতিভূষণের

বিভূতিভূষণের বাল্যকাল ও কৈশোর কেটেছিল অভাব, দারিদ্র্যের মধ্যে। তবে বিভূতিভূষণের মনে লেখক হওয়ার বীজ রোপিত হয়েছিল সেই সময়, যখন সে সবেমাত্র পাঠশালায় যাতায়াত শুরু করেছে। পাঠশালায় কিছুতেই মন বসে না ছোট্ট বিভূতির। বিভূতির বাবা সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লেই ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালির জগতে, চলে যান ইছামতীর পাড়ে। এতে সুবিধাই হল বিভূতির।

বনমরিচের জঙ্গলটার মধ্য দিয়ে পুত্রের হাত ধরে প্রকাণ্ড প্রবীণ এক বৃক্ষের কাছে এসে দাঁড়ালেন মহানন্দ। বিভূতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘এই হল সপ্তপর্ণ জুনিপার গাছ। বুঝেছিস বিভূতি, তোর দাদু ওষুধ তৈরি করতেন এর বাকল দিয়ে। আর আমি এটা ছেঁচে-বেটে দিতাম। মাঝে মধ্যে হঠাৎ দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে বিভূতি মহানন্দকে প্রশ্ন করে, ‘দেখ বাবা এই লতাটি দেখতে কেমন? এই গাছটি বেয়ে কিভাবে উপরে তরতর করে উঠে গেছে। একই রকম লতা অথচ দু’ রঙের ফুল।’ বিভূতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার বাবার কাছে জানতে চায় লতাটির নাম। বাবা দৌড়ে লতাটির কাছে এসে বসে। একি! তোকে না দুদিন আগেই এই লতাটিকে চিনিয়ে দিলাম! এর নাম হল অপরাজিতা। এই তো সেদিন তোর মায়ের গলা ভেঙে গেল, এই লতাপাতা থেঁতলে রস করে তোর মাকে খাইয়ে দিলাম আর অমনি তার গলা ভাঙা সেরে গেল। বিভূতি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে, আসলেই এটাই তো সেই অপরাজিতা গাছ!’ এভাবে কিছুদিন চলার পর বিভূতির কী মতি হলো কে জানে। নোটবুকের মতো একটি খাতা তৈরি করেছে সে। নতুন চেনা গাছ, লতা, পাখির নাম পেলে পেন্সিল দিয়ে টোকা হয় তাতে। পাঠশালার পাঠ শেষ করে সবেমাত্র বিভূতি হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। ঠিক তখনই পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারালেন। বিভূতির মা তাদের পরিবারের অন্য ছোটো ছোটো ভাই-বোনদের নিয়ে সুরাতিপুর বাপের বাড়ি চলে গেলেন। বড় ছেলে বিভূতি কি করবে? পড়ার পাঠ সাঙ্গ করে ফিরে যাবে গ্রামে? না কিছুতেই না। বোডিংয়ে খরচ চালাচ্ছেন সহৃদয় প্রধান শিক্ষক চারুবাবু। চারুবাবু জানেন অতি মেধাবী ছাত্র বিভূতি। কিন্তু চারুবাবু বিভূতিকে পছন্দ করেন অন্য কারণে। নানাবিধ বই পড়তে পছন্দ করে বিভূতি। চারুবাবু বিলক্ষণ বুঝতে পারেন এই ছেলে জীবনে সফল হবেই। চারুবাবুর সুপারিশে ডাক্তার বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যয়ের বাড়িতে বিভূতির আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হল। তবে শর্ত জুড়ে দেওয়া হল, বিভূতিকে ডাক্তার সাহেবের ছেলে যামিনীভূষণ এবং মেয়ে শিবরানী এই দুজনকে পড়াতে হবে। বিভূতিভূষণ সানন্দে সেই সব শর্তে বাড়িতে থাকতে রাজি হয়ে গেল।

বিধু ডাক্তারের বাড়ির পাশেই মন্মথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। আর এই বাড়ির একটি নতুন আকর্ষণ হল এখানকার একটি ক্লাব, নাম- লিচুতলা ক্লাব। এই লিচুতলায় বসেই ‘যমুনা’ পত্রিকায় বার্মা প্রবাসী জনৈক বাঙালির একটি ধারাবাহিক উপন্যাস পড়ে বিস্মিত হয়েছিল বিভূতিভূষণ। বিভূতি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে, কে এই লেখক, যার নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? কী জাদুময় তার লেখনীশক্তি! সেও কি পারবে শরতের মতো করে লিখতে? এভাবেই লেখক হওয়ার দুর্বার আকর্ষণ তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে।

তবে বিভূতির প্রথম লেখার সূত্রপাত অবশ্য হয় যখন সে রিপন কলেজের ছাত্র (রিপন কলেজের বর্তমান নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ)। বিশিষ্ট সাহিত্যিক রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী তখন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁর প্রেরণায় কলেজে তখন পুরোদমে চলছে বিতর্ক সভা, সাহিত্যচক্র, সাহিত্যপত্র প্রকাশ প্রভৃতি। আর এই সাহিত্যচক্রের একটি অনুষ্ঠানে বন্ধুদের উৎসাহে ‘নতুন আহ্বান’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখে সেটি পাঠ করল বিভূতি। সবার কাছ থেকে অকুণ্ঠ বাহবা ও সুখ্যাতি পেয়ে একদিন কবিতাও লিখে ফেলল সে কলেজের ম্যাগাজিনে। দারিদ্র্যের সীমাহীন কষাঘাতের মধ্যে দিয়ে বিভূতিভূষণ তার লেখাপড়া শেষ করল।বিভিন্ন সময়ে বৃত্তি হিসেবে এখানে ওখানে নানাবিধ কর্মের পর কলকাতার একটি স্কুলে মাস্টারি জুটিয়ে নিলেন। কিন্তু সেটাও পোষালো না বেশি দিন। অগত্যা শেষমেশ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিটোলায় খেলাত ঘোষদের জমিদারির সেরেস্তায় নায়েবের কাজ নিয়ে চলে এলেন এখানে। পাঠকদের এখানে একটি বিষয় জানিয়ে রাখছি, বিভূতিভূষণ তখনো অবধি লেখালেখি শুরু করেননি।

‘পথের পাঁচালী’ লেখার মধ্য দিয়ে এই ভাগলপুরেই তার লেখক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। ‘পথের পাঁচালী’ লেখার আগে বিভূতিভূষণ ‘স্মৃতির রেখা’ নামে তার নিত্যদিনের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যক্তিগত জার্নালের মতো কিছু একটা লিখতেন। এই ভাগলপুরের বাঙালিটোলায় লেখক বিভূতিকে আবিষ্কার করেন যে মানুষটি, তাঁর নাম উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এখানে বলা বেশ প্রাসঙ্গিক হবে যে, এই উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন দু’জন বিখ্যাত সাহিত্যিককে আবিষ্কার করার কারণে। তাঁদের মধ্যে প্রথমজন হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর দ্বিতীয়জন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে আইন পাস করে উপেন্দ্রনাথ চলে এসেছিলেন ভাগলপুরে আইন ব্যবসার উদ্দেশ্যে। কলকাতায় লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সময়ই তিনি সাহিত্যের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওই সময়ের বিখ্যাত সব পত্রিকা ‘ভারতবর্ষ’, ‘সাহিত্য’ ইত্যাদি পত্রিকায় তার লেখা বেরিয়েছে। ওকালতি করতে এসে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তার নিজ বাসভূম ভাগলপুরে একটি সাহিত্যিক পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেললেন তার চারপাশে। উপেন্দ্রনাথ একদিকে সাহিত্যপাগল অন্যদিকে মজলিশি। তাঁর বাড়ির কাছারি ঘরে নিত্যদিন জমজমাট সাহিত্য আড্ডা বসে। সেই আড্ডায় একটি অপরিচিত যুবকের ছিল নিত্য যাওয়া-আসা। পরনে হাঁটু ছুঁই ছুঁই খাটো একটি ধুতি। গায়ে নিজ হাতে কাচা ইস্ত্রিবিহীন পাঞ্জাবি। এক হাতে লণ্ঠন, অপর হাতে থাকে একটি লাঠি। মানুষটি সেই জমাট সাহিত্যিক জলসায় যেন শুধু একজন মনোমুগ্ধ শ্রোতা। যেমন নিঃশব্দে আসেন তেমনি নিঃশব্দে চলে যান। বৈঠকখানার সেই আড্ডায় কতজন কত রকম সাহিত্যিক আলোচনা ও মন্তব্যে মেতে উঠেন। কিন্তু এই যুবকটি কোনো আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন না। অথচ গোপনে এই মানুষটিই লিখে চলেছেন পথের পাঁচালীর মতো এক কালজয়ী উপন্যাস, সেটি কে বিশ্বাস করবে? এই অতিসাধারণ মানুষটির পেটে যে এত বিদ্যে ও সাহিত্যজ্ঞান তা বোধকরি সবার ধর্তব্যের বাইরে। এভাবে শীত বসন্ত অতিক্রান্ত হয়ে এক সময় আবির্ভাব ঘটলো গ্রীষ্ম ঋতুর। বৈশাখ মাসের এক বিকালে হঠাৎ সব আকাশ পিচকালো রং ধারণ করে বইতে শুরু করল বৃক্ষরাজির মাথা ভেঙে নেওয়া কালবৈশাখী ঝড়। আর সেই ঝড়-জল ভেঙে সেদিনকার আড্ডায় উপস্থিত হলো না কেউ? উপেন্দ্রনাথ কাছারি ঘর থেকে নেমে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলেন কেউ আসছে কি না। বাইরে রাস্তার দিকে তাকাতেই দূরে একটি লণ্ঠনের আলো তার দৃষ্টিগোচর হলো, সঙ্গে একটা ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তি এসে হাজির হলো তার বৈঠকখানায়। একেবারে পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসলেন। উপেন্দ্রনাথ বললেন- একি আপনি পেছনে বসলেন কেন? প্রতিউত্তর বিভূতি বললেন- আরও অনেকে আসবে যে, আমি কিভাবে সামনের বেঞ্চটিতে বসি। উপেন্দ্রনাথ বললেন, ঝড় জল ভেঙে আজকে মনে হচ্ছে আর কেউ আসবে না। আসুন আপনি সামনের চেয়ারটাতে এসে বসুন। নানাবিধ গালগল্পের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ হঠাৎ বিভূতিকে জিজ্ঞাসা করলেন- তা আপনার কবিতা কিংবা গল্প উপন্যাস লেখার বাতিক-টাতিক আছে না কি কিছু? বিভূতি বললেন- না তেমন কিছু নয়, একটা উপন্যাস লিখেছি। কিন্তু লেখাটি আদৌ মানসম্পন্ন হয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিভূতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন- তাহলে উপন্যাসের খাতাটি একবার নিয়ে আসুন। দেখি কেমন উপন্যাস লিখেছেন আপনি? এ ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই বিভূতিবাবু তাঁর পথের পাঁচালী উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিখানা জমা দিয়ে গেলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। একদিন দুদিন করে কেটে গেল পুরো দুই মাস। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণকে কিছুই বলে না। বিভূতিভূষণ মনে মনে ভাবেন তাহলে কী তার উপন্যাসখানা সাহিত্য দণ্ডে মানসম্পন্ন হয়নি?

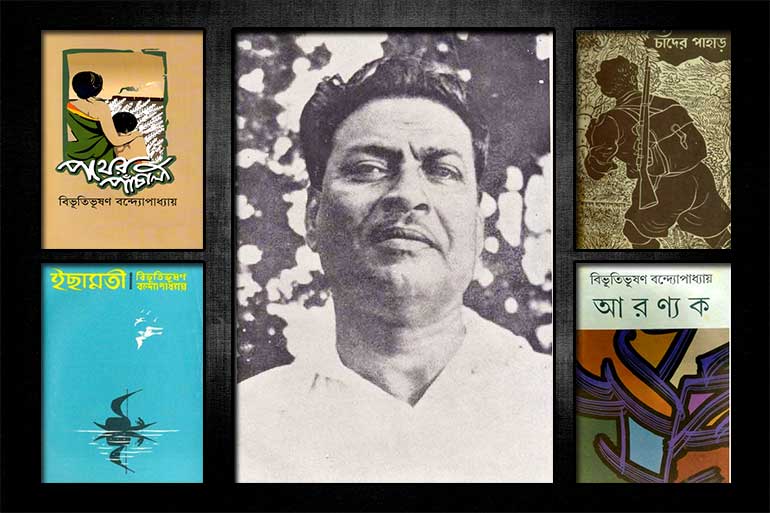

যা হোক, এমনই একদিন মজলিস শেষ করে একে একে সবাই যখন উঠে চলে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে উপেন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণকে বললেন, আপনি এখনই যাবেন না। আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। সাহিত্য আসর থেকে সবাই বিদায় নেওয়ার পর উপেন্দ্রনাথ বিভূতিকে বললেন- ভাই আপনার হবে। হবে বলছি কেন? আপনার হয়েছে। কী এক অসাধারণ উপন্যাস লিখেছেন আপনি। পড়েই মনপ্রাণ দুটোই জুড়িয়ে গেছে আমার। যা হোক এবার আসল কথা বলি- আমি ভাগলপুরে আর থাকছি না। কলকাতায় চলে যাচ্ছি। তবে আমার কলকাতায় যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেখান থেকে একটি পত্রিকা বের করব ‘বিচিত্রা’ নামে। সেখানেই আমি ছাপাব আপনার এই উপন্যাসটি। আপনার এই উপন্যাস দিয়েই যাত্রা শুরু করবে ‘বিচিত্রা’ পত্রিকাটি। এর কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করল বিচিত্রা পত্রিকাটি এবং বিভূতিভূষণের উপন্যাসও কিস্তিতে কিস্তিতে বের হতে লাগল। উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরসিক পাঠক মহলে গুঞ্জন শুরু হলো- কে এই লেখক? যে এত দরদ দিয়ে সমাজ ও দেশ গ্রামের তুচ্ছ তুচ্ছ জিনিসগুলো এত মনোমুগ্ধ করে তার লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন। হঠাৎ একদিন সেই বিখ্যাত পত্রিকা ‘শনিবারের চিঠি’র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস অনেক খোঁজখবর করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এসে উপস্থিত। নব্বইটি টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন- বিভূতিবাবু আপনি যদি অনুমতি দেন তবে পথের পাঁচালী উপন্যাসটি বই আকারে আমি ছাপবো। এরপর বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পথচলা কেউ আর থামাতে পারেনি। দু’হাতে লিখেছেন এবং যা লিখেছেন মোটামুটি সবই বিখ্যাত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- ‘আরণ্যক’, ‘অপরাজিতা’, ‘অশনি সংকেত’, ‘ইছামতী’, ‘দেবযান’ ইত্যাদি।