ভক্তিগীতি গাওয়ার জন্য নিজের নাম পাল্টে ফেলেছিলেন ‘বাংলা গানের বিস্মৃত যুবরাজ’

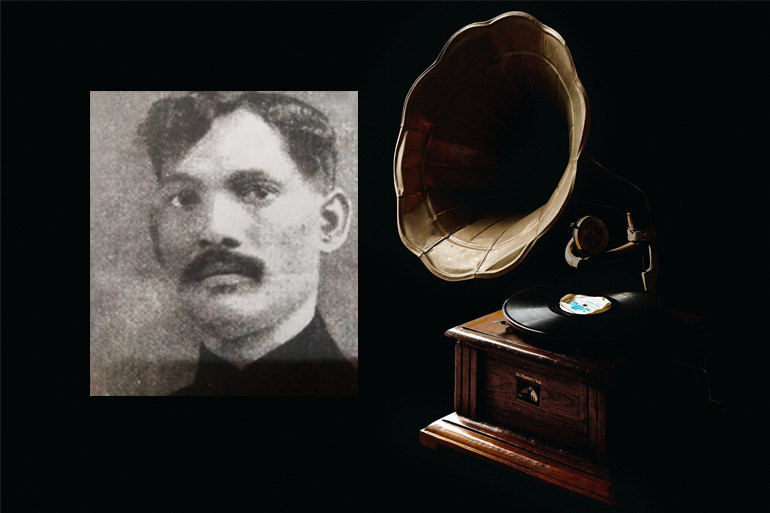

একটা বিশেষ কারণে ইউটিউবে শুনছিলাম জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর গাওয়া নজরুলগীতি ‘শূণ্য এ বুকে পাখি মোর আয়…ফিরে আয় ফিরে আয়’। রেকর্ড থেকে আন্তর্জালে সংরক্ষণের সুবাদে মৃত্যুর মুখ থেকে কীভাবে যেন বেঁচে গিয়েছে এইসব গান! আর বেঁচে গিয়েছিল বলেই জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ শুনতে শুনতে একুশ শতকে আবিষ্কার করা গেল ‘বাংলা গানের বিস্মৃত যুবরাজ’ কে মল্লিককে।

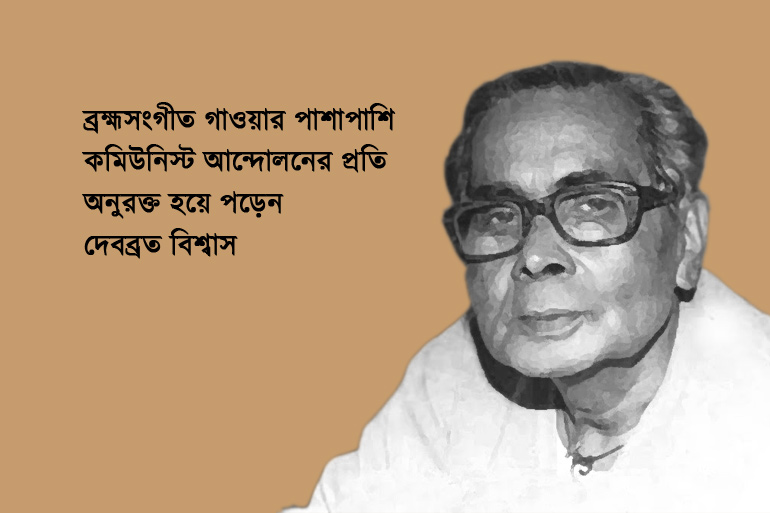

‘বাংলা গানের বিস্মৃত যুবরাজ’ উপমাটি কে মল্লিককে নিয়ে লেখা একটি প্রবন্ধের শিরোনামে ব্যবহার করেছিলেন আবুল আহসান চৌধুরী। মহালয়া, রবীন্দ্রসঙ্গীত, বিতর্ক, আলোচনা ইত্যাদির কারণে পুরোনো গানের জগতে ‘মল্লিক’ বলতে পঙ্কজ কুমার মল্লিকের কথা ভুলে গিয়েও এখনও মনে রেখেছেন কিছু শ্রোতা, কিন্তু কে মল্লিক অচিরেই ‘বিস্মৃত’ হয়েছেন, কারণ সময়ই আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে সময়কে ‘রিজেক্ট’ করতে হয়। অথচ, এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। আমাদের মনে রাখার কথা ছিল, ঊনিশ শতকের প্রায় গোড়া থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত বাংলা গানের জগতে নতুন অধ্যায় তৈরি করা মানুষটির কথা। মনে রাখার কথা ছিল, জনস্বার্থে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মধ্যে সঙ্গীতকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। গানকে মর্যাদা দিতে, মুন্সী মোহাম্মদ কাশেম থেকে হয়েছিলেন ‘কে মল্লিক’।

বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার মন্তেশ্বর থানার কুসুমগ্রামে ১৮৮৮ সালে তাঁর জন্ম। কুসুমগ্রামের ধনী জমিদার মুন্সী বংশ তাঁদেরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। কাশেমের চাচাতো ভাই ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত জমিদার ইব্রাহিম মুন্সী। তিনি সঙ্গীতপ্রতিভার জন্য কাশেমকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তিনিই আদর করে কাশেমের নাম দেন ‘মানু’। সেই বাড়িতে স্নেহ ও যত্নে কাশেম মানুষ হয়েছিলেন। ইব্রাহিম কাশেমকে এতটাই স্নেহ করতেন যে লেখাপড়ার জন্য বা চাকরি করার জন্য বর্ধমান শহরে যেতে দিতেও রাজি হতেন না। কিন্তু হঠাৎই কলেরা রোগে ইব্রাহিম মুন্সীর মৃত্যু হলে কাশেম ও তাঁর পরিবার আচমকাই অভাবের মধ্যে পড়েন। জমিদারবাড়িতে গান শেখাতে আসতেন সঙ্গীতশিল্পী সতীশ চক্রবর্তী। কাশেম সেখানে গান শিখতে শিখতে সতীশবাবুর স্নেহধন্য হয়ে ওঠেন। নিতান্ত বালক বয়সে সতীশবাবুর সঙ্গেই এক দিন বাড়ি থেকে পালিয়ে কাশেম কলকাতায় আসেন। কাশেমের গানের গলা ভাল, আগ্রহ ততোধিক। আর খুব তাড়াতাড়ি গান শিখে নিজের গলায় গাইতে পারেন। তাই সতীশবাবুর পরিচিত সঙ্গীতের স্বপ্নজগতের পিছনে দৌড়ে কাশেমের কলকাতায় আসা। কলকাতার তুলাপট্টিতে চামড়ার গুদামে সামান্য মাইনেতে কাজ পেলেন। চামড়ার দুর্গন্ধে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত কাশেমকে। রাত কাটত ফুটপাতে শুয়েই। একটু বেশি মাইনে পাওয়ার আশায় আর সঙ্গীতের স্বপ্ন নিয়ে দোকানদারের আদেশেই কাশেম কানপুরে পাড়ি দেন। সেখানে অন্তত দু’বেলা দু’মুঠো খাবার পাওয়া যাবে এই আশার পাশাপাশি তাঁর গান গেয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন আবার জেগে ওঠে। গান শিখতে হবে, গাইতে হবে, গায়ক হতেই হবে এই স্বপ্ন কখনও কাশেমের চোখ থেকে মুছে যায়নি। তাই সারা দিনের কঠিন পরিশ্রমের পরেও তিনি কানপুরের হাকিম সাহেবের কাছে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিখতেন। গঙ্গাতীরের পাগলা ফকিরদের আশীর্বাদ এবং অনুমতি নিয়ে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় ফিরে কুড়ি টাকা মাইনের একটি কাজ জোগাড় করলেন।

কলকাতার তুলাপট্টিতে চামড়ার গুদামে সামান্য মাইনেতে কাজ পেলেন। চামড়ার দুর্গন্ধে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত কাশেমকে। রাত কাটত ফুটপাতে শুয়েই। একটু বেশি মাইনে পাওয়ার আশায় আর সঙ্গীতের স্বপ্ন নিয়ে দোকানদারের আদেশেই কাশেম কানপুরে পাড়ি দেন। সেখানে অন্তত দু’বেলা দু’মুঠো খাবার পাওয়া যাবে এই আশার পাশাপাশি তাঁর গান গেয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন আবার জেগে ওঠে। গান শিখতে হবে, গাইতে হবে, গায়ক হতেই হবে এই স্বপ্ন কখনও কাশেমের চোখ থেকে মুছে যায়নি। তাই সারা দিনের কঠিন পরিশ্রমের পরেও তিনি কানপুরের হাকিম সাহেবের কাছে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিখতেন। গঙ্গাতীরের পাগলা ফকিরদের আশীর্বাদ এবং অনুমতি নিয়ে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় ফিরে কুড়ি টাকা মাইনের একটি কাজ জোগাড় করলেন।

এ দিকে তখন কলকাতায় এসে গিয়েছে রেকর্ডিং কোম্পানি। কৃষ্ণভামিনী, বেদানাদাসীদের ছাপিয়ে গহরজান বাজার মাত করছেন। তখনকার বর্ধমানের গ্রামেগঞ্জে লেটো, গাজন, বৈষ্ণব কীর্তন, মঙ্গলকাব্যের গান, দাশরথি রায়ের পাঁচালি, কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীত, নীলকণ্ঠের ভক্তিগীতির প্রভাবে লালিত পালিত কাশেমের সঙ্গীত মনন। বন্ধুদের জোরাজুরিতে কানপুর ফেরত কাশেম তুলাপট্টির মোড়ে গান ধরলেন। একটা দু’টো... হঠাৎ ঘোর ভাঙল পুলিশের ডাকে। রাস্তায় তৈরি হয়েছে যানজট। সেই ট্র্যাফিক জ্যামেই আটকে পড়েছিলেন একটি রেকর্ড কোম্পানির মালিক। তিনি গাড়ি থেকে নেমে সরাসরি কাশেমের কাছে এসে আমন্ত্রণ জানালেন গান রেকর্ড করার। পর দিন গান রেকর্ড করার জন্য কাশেম তখনকার দিনে তিনশো টাকা রয়্যালটি পেলেন। যে হেতু হিন্দু ভক্তিগীতি গাইতে হবে কাশেমকে, তাই কাশেম নামের কে এবং শুভার্থী গোরাচাঁদ মল্লিক এবং শান্তি মল্লিকের পদবি মল্লিক ব্যবহার করে তাঁর নাম রাখা হল ‘কে মল্লিক’।

১৯০৯-১৯৪৮— এই পর্বে সঙ্গীতশিল্পী কে মল্লিক উঠলেন খ্যাতির শিখরে। তাঁকে নিয়ে রেকর্ড কোম্পানিগুলির কাড়াকাড়ি। থিয়েটার, নাটক, রেডিয়ো— সর্বত্রই গান গেয়ে চলেছেন তিনি সব্যসাচীর মতোই। গাইছেন প্রথম গজ়ল গান, পরে গভীর বন্ধুত্বে আবদ্ধ হবেন বর্ধমানেরই সন্তান নজরুলের লেখা ‘বাগিচায় বুলবুলি তুই’-এর সঙ্গে। রেকর্ডে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গান—‘হরি দিবানিশি ডাকি তাই’। এক দিকে তিনি যেমন গজ়ল, ইসলামি গান ও শ্যামাসঙ্গীত গেয়েছেন অন্য দিকে তেমনই সুর দিয়েছেন অসংখ্য নজরুলগীতিতে। নলিনী সরকার নিজের খাতায় নজরুলের লেখা গান গ্রামোফোন কোম্পানিতে নিয়ে আসেন। কে মল্লিক তার থেকে ‘বাগিচায় বুলবুলি তুই’ এবং ‘আমার চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায়’ গান দু’টি তুলে রেকর্ড করতেই বাজিমাত।

শুধু শিল্পী নন, সুরকারও ছিলেন তিনি, ছিলেন প্রশিক্ষকও। গ্রামোফোন কোম্পানির অফিসে তখন এক দিকে কমল দাশগুপ্ত, ধীরেন দাস ও জমিরুদ্দিন খাঁর উপরে ভার দেওয়া ছিল বিভিন্ন শিল্পীর সুর ও তাল দিয়ে গান রেকর্ড করানোর, অন্য দিকে রেকর্ডিংয়ের আগে সব দিক বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল কে মল্লিকের উপরে। আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালারাও কে মল্লিকের কাছে তালিম নিয়েছিলেন। এমনকি, নজরুলকে গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত করার মূলেও তাঁর একটি ভূমিকা ছিল। সেই সময় রেকর্ড বিক্রির সংখ্যার দিক থেকে কেউ তাঁকে টপকাতে পারেননি। এভাবেই কলের গানের আদিপর্বে গড়ে উঠেছিল ‘কে মল্লিক যুগ’।

গ্রামোফোন রেকর্ডই প্রথম নিয়ে আসে ‘পুজোর গানে’র ধারণা। ১৯১৪ সালে যখন বাঙালিসহ সমগ্র পৃথিবীবাসী দেখছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ঠিক সেই বছরই গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হল প্রথম ‘পুজোর গান’-এর ১৪টি রেকর্ড— ‘শারদাবলী’। দাম ৩ টাকা ১২ আনা। সেকালের হিসেবে যেটা অনেকটাই বেশি। প্রথমবারের সেই রেকর্ডে গান করেছিলেন সেকালের সব বড়-বড় শিল্পীরা-- কে মল্লিক, মানদাসুন্দরী দাসী, সরলা বাঈ এবং রবীন্দ্রগানে অমলা দাশ। সে সময় আগমনী-বিজয়ার গান খুবই প্রাধান্য পেত। সেবার বিখ্যাত কে. মল্লিক গাইলেন ‘গিরি, একি তব বিবেচনা’ (আগমনী – কাফি মিশ্র), ‘কী হবে, কী হবে উমা চলে যাবে’ (বিজয়া – ভৈরবী), নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ‘দেখ লো সজনী (আগমনী, বেহাগ- খাম্বাজ), ‘ও মা ত্রিনয়না যেও না’ (বিজয়া- ভৈরবী)।

কে মল্লিকের কণ্ঠে নজরুলগীতি

অন্য দিকে হিন্দি ভক্তিগীতিকেও সেই সময় জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন মল্লিক সাহেব। বিক্রিও অঢেল। গানের রকমফের অনুসারে কোথাও নাম থাকছে ‘কাশেম’, কোথাও বা ‘মোহাম্মদ কাশেম’ ‘কে মল্লিক’ ইত্যাদি। কথিত আছে তিনিই নজরুলের গান রেকর্ড করে নজরুলগীতিকে জনপ্রিয় করে তোলার মূল কারিগর। তাঁর সমসাময়িক আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, গহরজান, লালচাঁদ বড়াল, আশ্চর্যময়ী দাসী, এম এন ঘোষ, বেদানাদাসী, কৃষ্ণভামিনীর পাশে কে মল্লিকের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরছে। বাবু কালচারে অভ্যস্ত কলকাতার বাইরেও কে মল্লিকের গান গ্রামের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরত। ধানবাদের ঝরিয়ার রাজবাড়িতে সভাগায়কের চাকরি করতে গিয়ে সেখানকার অন্ধকার জগৎ থেকে তিনি তুলে নিয়ে এলেন কন্যাসমা কমলাকে। নাম দিলেন কমলা ঝরিয়া। নিজের এবং আঙুরবালার কাছে তালিমের ব্যবস্থা করে তাঁকে দিলেন সামাজিক প্রতিষ্ঠা। কমলা ঝরিয়া পরবর্তী কালে বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী হলেন কিন্তু অজ্ঞাতে থেকে গেলেন তাঁর পালক কে মল্লিক।

খ্যাতির চূড়ান্ত পর্য়ায়ে তিনি কলকাতার আপার সার্কুলার রোডে একটি বাড়িতে স্ত্রী জ়ারিয়াতুল হাফসা খাতুনকে নিয়ে ছিলেন। ১৯৪৬ সাল নাগাদ কে মল্লিক তাঁর অর্থ যশ খ্যাতির সঙ্গীতজগৎ ছেড়ে ফিরে এলেন জন্মস্থান কুসুমগ্রামে। কিছু জমি ও পুকুর কিনে একটি ছোট একতলা বাড়ি তৈরি করেন তিনি। নিঃসন্তান দম্পতি তাঁদের স্নেহভাজন তাদুকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। সাধারণ-অসাধারণ, গরিব কৃষক মজুরদের বিনা পয়সায় গান শোনাতেন এবং গান শেখাতেন। ১৯৬১ সালে মৃত্যুর আগে অবধি সঙ্গীতের আমন্ত্রণে বর্ধমানে এবং কলকাতায় প্রায়ই যেতেন শিল্পী।

এই লেখা পড়ে পাঠকেরা হুড়মুড়িয়ে তাঁর গান শুনতে যাবেন এবং তৃপ্ত হবেন, এ আশা করছি না মোটেই। কারণ, এখন গুগল বা ইউটিউবে কে মল্লিকের গানের খোঁজ করলে তাঁর গাওয়া হাতে গোনা কয়েকটি নজরুলগীতি, সুফি গান পাওয়া যাবে এবং বলাই বাহুল্য সেইসব গানের ‘সাউন্ড কোয়ালিটি’ মসৃণ নয়—ঘ্যাড়ঘ্যাড়ে। আশা এটুকুই যে, বাংলা সঙ্গীতজগতে এমন একজন মানুষের অস্তিত্ব ছিল, তা পুরোপুরি বিস্মৃতির ডাস্টবিনে না ফেলে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও অনুভব করবেন পাঠক। এবং ঘ্যাড়ঘ্যাড়ে গানের ভিতর দিয়েই অনুভব করবেন একজন বিদগ্ধ সঙ্গীতসাধকের সততার সুর।

সূত্রঃ

বিস্মৃত সুরশিল্পী কে মল্লিক : অপ্রকাশিত আত্মকথা

আনন্দবাজার পত্রিকা

বাঙালির কলের গান : আবুল আহসান চৌধুরী