বাসন মানে তো জানা কোশন মানে কী?

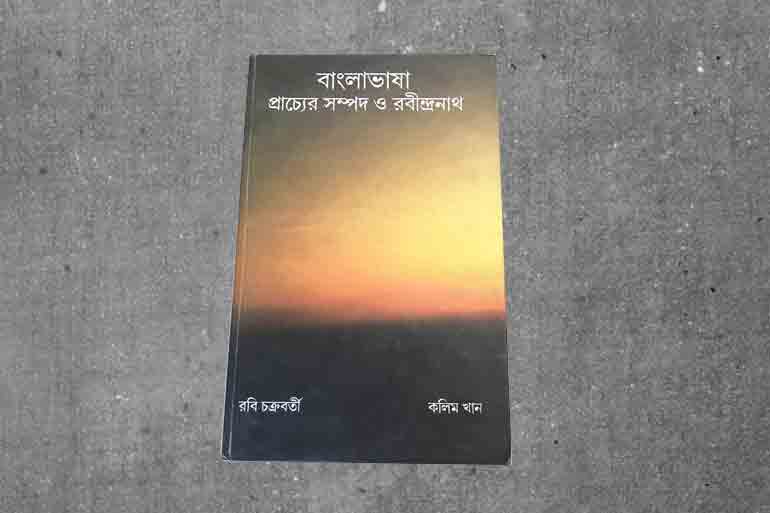

সারাদিন আমরা যে সব কথা বলি, তারও কি সবটা জেনে বুঝে বলি? কলিম খান এবং রবি চক্রবর্তীর লেখা ‘বাংলাভাষা, প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ’ বইয়ে এই নিয়ে কলিম খানের লেখা ‘বাংলা ভাষাঃ সাতরাজার ধন মানিক আছে যেখানে’ নামে অসাধারণ একটি প্রবন্ধ আছে। সেখানে কলিম বলেছেন, আমরা বলি ‘আশেপাশে’। পাশে মানে আমরা জানি, আশে মানে কী? তাঁর আরও প্রশ্ন, ভালো আর বাসা, এই দুই শব্দ জুড়ে সম্পূর্ণ অন্য মানের ভালোবাসা শব্দের জন্ম কী করে হয়? কালেভদ্রে-র মধ্যে কালে মানে কী? বা যত্নআত্তি-র আত্তি মানে? বাসনকোশনের কোশন মানেই বা কী? এমনই সব শব্দ হল, উত্তমমধ্যম, চেষ্টাচরিত্র, ধ্যানধারণা, তৈজসপত্র, আধিব্যাধি ইত্যাদি। কলিম খান এসবের উত্তর খুঁজেছেন ওই লেখায়। রবি চক্রবর্তী এবং কলিম খান এই ভাবনা থেকে ‘বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ’ নতুন এক অভিধান লেখার কাজে হাত দিয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে। যার তিন খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত।

শব্দ নিয়ে ভাবা, শব্দ নিয়ে খেলা, এসব মানুষের বহু পুরোনো অভ্যাস। ‘ডেভিলস ডিকশেনারি’ লিখেছিলেন মার্কিনি লেখক অ্যামব্রোস বিয়ের্স। তাতে সব শব্দের উল্টো মানে লিখেছিলেন তিনি। যেমন তিনি ‘অ্যালায়েন্স’ শব্দের মানে লিখেছিলেন, ‘বিশ্ব রাজনীতিতে দুই চোরের এমন বন্ধুত্ব, যে তারা পরস্পরের পকেটে বহু দূর হাত ঢুকিয়ে ফেলেছে, ফলে এখন আর তারা আলাদা ভাবে কোনও তৃতীয় পক্ষকে লুঠতে পারছে না’। ‘কমার্স’ শব্দের অর্থ লিখেছিলেন, ‘এক ধরনের লেনদেন যেখানে ‘ক’ ‘খ’-এর কাছে রাখা ‘গ’-এর টাকা লুঠ করলে ক্ষতিপূরণের জন্য ‘খ’ তখন ‘ঘ’-এর পকেটে রাখা ‘ঙ’-এর টাকা ছিনিয়ে নেয়’। ‘ক্যানন’- অর্থ, ‘এক ধরনের যন্ত্র যা দিয়ে বিভিন্ন দেশ তাদের সীমানা নির্ধারণ করে’। আর ‘ফ্রেন্ডশিপ’? তিনি লিখেছিলেন, এক ধরনের ‘শিপ’ (ship) মনে জাহাজ, যেটাতে ভালো আবহাওয়ায় দু’জনে স্বচ্ছন্দে যেতে পারে, কিন্তু ঝড় উঠলে মাত্র এক জনই যায়।’

প্রায় এমনই একটা চেষ্টা করেছিলেন হিমানীশ গোস্বামী, ‘অভি-ধানাই পানাই’ বইয়ে। হিমানীশবাবু লিখেছেন, ‘উপযুক্ত’ কথার অর্থ, যে কথার আগে উপ বসানো হয় তাকে বলে উপযুক্ত। যেমন উপসাগর। বা, যার অভিজ্ঞতা একটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাকে বলা হয় ‘একদেশদর্শী’।

বিজ্ঞাপনে শব্দ নিয়ে মজার কথা অন্তত একটা বলি। অতীব ক্ষমতাশালী লেখক দীপ্তেন সান্যালের পত্রিকা ছিল ‘অচলপত্র’। অচলপত্রের কাগজের একটি বিজ্ঞাপন ছিল, ‘ছোটদের দুধ গরম করার এবং বড়দের পড়ার’ এক মাত্র কাগজ। আর একটি বিজ্ঞাপন ছিল, ‘দশ নপতে এক অপ’। কাগজের দাম ছিল ১০ নয়া পয়সা। নয়া পয়সাকে তখন নপ লেখা হত।

বাংলায় ‘স্ল্যাং অভিধান’ লিখে একটি বড় কাজ করেছেন অভ্র বসু। সম্প্রতি গাংচিল থেকে প্রকাশিত তাঁর ‘শব্দগল্পদ্রুম’ নামে ‘বাংলা ব্যুৎপত্তি অভিধান’ হাতে এল। এখানে তিনি শব্দের আদি অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। তার পর হয়তো সেই সব শব্দের মানে পাল্টে গিয়েছে ব্যবহারে ব্যবহারে। বইটা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি। কোন শব্দ যে কোথা থেকে এসেছে, জানলে বিস্মিত হতে হয়। সেই বই থেকে কিছু উল্লেখ পাঠকের খারাপ লাগবে না। যেমন লবণ শব্দের অর্থ নুন। কিন্তু তা থেকেই নাকি এসেছে লাবণ্য। যদিও লাবণ্যে কিছুই নোনতা নেই। ‘একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে আনন্দবসন্তসমাগমে…’। বাবুর্চি শব্দ কোথা থেকে এল? রান্না যে করে সে বাবুর্চি। ফারসি শব্দ ‘বাওয়র্ আর তুর্কি শব্দ ‘চি’, দুই মিলে হল এই শব্দ। বাওয়র্ শব্দের অর্থ বিশ্বাস, চি মানে ধারক। বাওরচি শব্দের অর্থ বিশ্বাসভাজন। প্রভু খাবার আগে বাওরচি সেই খাবার খেয়ে পরখ করে দিত। তার বিশ্বস্ততার কারণেই এই দায়িত্ব। সেই থেকে রান্না করে যে সেই বাবুর্চি। আর ‘নাবালক’ এল কোথা থেকে? ফারসি শব্দ ‘না’ আর আরবি শব্দ ‘বালিগ্’, বালিগ্ মানে প্রাপ্ত বয়স্ক। স্ত্রীলিঙ্গে বালিগাহ্ । এই না আর বালিগ্ বা বালিগাহ্, মিলে বাংলায় এসেছে, নাবালক, নাবালিকা। অর্থাৎ ‘না-প্রাপ্ত বয়স্ক’। এই লেখা যাঁরা পড়বেন তাঁরা সবাই স্নাতক, কোনও না কোনও বিষয়ে। স্নাতক কোথা থেকে এল? যে স্নান করে সেই স্নাতক। গুরুগৃহে প্রথাগত শিক্ষা অর্জনের পর শিষ্যকে করতে হত আনুষ্ঠানিক স্নান। এখান থেকেই এসেছে স্নাতক। শেষ করি শ্বশুরমশাইকে দিয়ে। অভ্র বসু লিখেছেন, শ্বশুর শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, যে তাড়াতাড়ি খায়। তবে স্ত্রী বা স্বামীর পিতার সঙ্গে তাড়াতাড়ি খাওয়ার যে কী সম্পর্ক, তা বোধহয় নিরুপণের কোনও উপায় নেই। শাশুড়িদের বিরুদ্ধে এমন কোনও প্রশংসা বা অভিযোগ কোনওটাই অভ্র বসুর বইয়ে নেই।