‘আবোল তাবোল’ ছেপে বেরনোর ৯ দিন আগে মহামারীর কবলে প্রাণ হারালেন সুকুমার

প্রায় ১০০ বছর আগের কলকাতায় তখন আজকের মতোই মহামারীর ছোবল। একের পর এক পাড়া উজাড় হয়ে যাচ্ছে অজানা জ্বরে। রোগ বাছবিচার করেনি হতদরিদ্র থেকে সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবার কাউকেই। রোগের নাম কালাজ্বর। রায়চৌধুরী পরিবারের উজ্জ্বল সন্তান, বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর প্রতিভা সুকুমার রায়ও সে রোগে আক্রান্ত হলেন। নির্বাক হয়ে অসুস্থ সুকুমার রায়ের মাথার পাশে বসে রইলেন তাঁর মা, তাঁর স্ত্রী, বাড়ির অনান্যরা। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ততদিনে কালাজ্বরের দিশি ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামিন আবিষ্কার করলেও, সম্ভবত কলকাতার সাহেব ডাক্তাররা তখনও তা প্রয়োগের ছাড়পত্র দেননি। সেবাযত্নের ত্রুটি ছিল না, কিন্তু সঠিক ওষুধের অভাবে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে 'আবোল তাবোল' ছেপে বেরনোর ন'দিন আগে ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর। মহামারীর কবলে প্রাণ হারালেন সুকুমার রায়।

আজকের পারিপার্শ্বিকতায় এই মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটনাটি বড়ো প্রাসঙ্গিক, তাই সুকুমার রায়ের জন্মদিনে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তের উল্লেখ স্বভাবতই করতে হল। কারণ শেষপর্যন্ত, সুকুমার রায় ‘আছে দুঃখ আছে মৃত্যুর’ মাঝেও জীবনের কথাই বলেন। তিনি মানেই এক অদম্য প্রাণশক্তি। প্রবল অন্ধকারে দেখা দমকা এক আলো। তাই তো ওই অল্প বয়সে অমন মারণ রোগে আক্রান্ত হয়েও তিনি ভেঙে পড়েননি। নিজের কাজ করে গেছেন, উৎসাহ দিয়ে গেছেন অন্যদের। পরবর্তীতে পুত্র সত্যজিৎ স্মৃতিচারণ করেছেন, “রুগ্ন অবস্থাতেও তাঁর কাজের পরিমাণ ও উৎকর্ষ দেখলে অবাক হতে হয়। শুধু লেখা বা আঁকার কাজেই নয়, ছাপার কাজেও যে তিনি অসুখের মধ্যে অনেক চিন্তা ব্যয় করেছেন তারও প্রমাণ রয়েছে।” এই সেই সুকুমার রায়, যিনি কেবল লেখার জন্যই লেখেননি। ছড়া, গল্প, নাটক যাই লিখেছেন, তাতেই প্রচ্ছন্নভাবে থেকে গেছে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বাংলার শিশুদের ভাষা শেখানোর সযত্ন প্রয়াস। উদ্ভট রসের কারিগর সুকুমার রায়। হাসির মোড়কে জীবনের সারসত্য, সমাজের নানা দিক তুলে ধরাই তাঁর লেখার সম্পদ। সত্যি কথা এমন সত্যি করে বলতে পারেন ক’জন!

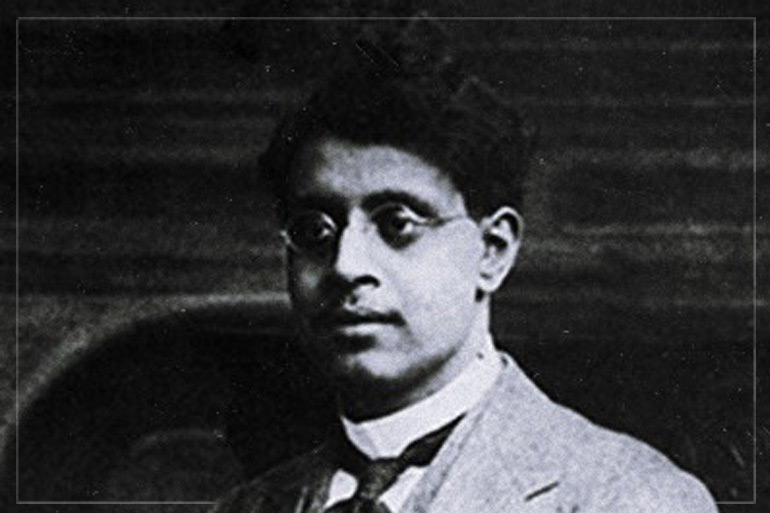

সুকুমার রায়। ছবিসূত্রঃ উইকিপিডিয়া।

সহজ কথা সহজ করে বলতে পারাই এ পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ। সুকুমার রায় সেই কঠিন কাজটাই করে ফেলেছিলেন। ছন্দের মিলে কেবল পরপর শব্দ বসিয়ে অন্তঃসারশূন্য লেখার জন্ম আদৌ দেননি তিনি, বরং শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতা, কলের পুতুলে পরিণত হওয়া স্তাবক, চাটুকারের অহেতুক স্তুতিকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁর লেখায়। অথচ সে ভাষা একেবারে সাদামাটা, আটপৌরে, নিরীহ, কিন্তু শরীরে তার তীব্র কটাক্ষ। এই আপাত ননসেন্সের আড়ালে যে ব্যঙ্গের কষাঘাত লুকিয়ে রাখার প্রবণতা, তা একেবারে ছোটোবেলা থেকেই ছিল সুকুমার রায়ের মধ্যে।

.jpg) মধ্য কলকাতার ঠনঠনিয়া অঞ্চলের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে উপাসনা মন্দির ও সমাজ ভবন তার ঠিক উল্টোদিকের এক বিশাল বাড়িতে ছোটোবেলায় সপরিবারে থাকতেন সুকুমার ও তাঁর ভাই-বোনেরা। ওই বাড়িতেই তিনতলায় থাকতেন তাঁদের দাদামশাই দ্বারকানাথ ও দিদিমা ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। যৌথ পরিবারে খেলাধুলা, শাসন, প্রশ্রয়, সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা সবই চলত একসঙ্গে। এই বাড়িতে জীবনের প্রথম আটটা বছর কাটে সুকুমার রায়ের।

মধ্য কলকাতার ঠনঠনিয়া অঞ্চলের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে উপাসনা মন্দির ও সমাজ ভবন তার ঠিক উল্টোদিকের এক বিশাল বাড়িতে ছোটোবেলায় সপরিবারে থাকতেন সুকুমার ও তাঁর ভাই-বোনেরা। ওই বাড়িতেই তিনতলায় থাকতেন তাঁদের দাদামশাই দ্বারকানাথ ও দিদিমা ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। যৌথ পরিবারে খেলাধুলা, শাসন, প্রশ্রয়, সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা সবই চলত একসঙ্গে। এই বাড়িতে জীবনের প্রথম আটটা বছর কাটে সুকুমার রায়ের।

সুখলতা, পুণ্যলতা, সুবিনয়, সুবিমল, শান্তিলতা; সুকুমারের সব ভাই-বোনেদের মধ্যেই ছিল আশ্চর্য সাহিত্যিক প্রতিভা। প্রত্যেকের লেখালেখিই আজও সমান সমাদৃত। তবে এঁদের মধ্যে ছোটো থেকেই সবচেয়ে আলাদা তাতা ওরফে সুকুমার। সব ভাই-বোনেদের জড়ো করে ওই ছোটোবেলাতেই বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে যেতেন, যার কতকটা কোন বইয়ে পড়া, কতকটা তাঁর একদম নিজস্ব। বাবা উপেন্দ্রকিশোরের বই থেকে জীবজন্তুুর ছবি দেখিয়ে নিজের মতো গল্প বানিয়ে বলে দিত ছোট্ট সুকুমার। ‘রাগ বানাই’ বলে এক মজার খেলা উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি ছোটোবেলায়। কারোর ওপরে রাগ হয়েছে অথচ শোধ নেওয়ার উপায় নেই, এমতাবস্থায় 'আয় রাগ বানাই' বলে সেই মানুষটার সম্পর্কে অদ্ভুত সব মজার গল্প বানিয়ে বানিয়ে রাগ মেটাত সুকুমার। ‘হ য ব র ল’-র হিজিবিজবিজের ভাবনা বোধহয় লুকিয়ে ছিল এখানেই। 'কবিতায় গল্প বলা' বলেও এক মজার খেলা খেলত রায়চৌধুরী বাড়ির ছোটোরা। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্পপাঠ, নাটক পড়ার দিকে ঝোঁক বাড়লে সুকুমার নিজেই চেষ্টা করেন তা লিখে ফেলতে। এভাবেই ছাত্রাবস্থায় সুকুমার লেখেন ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’, ‘ঝালাপালা’। আর নাটকে অভিনয়ের লোক জোগাড় করতে গিয়েই সমবয়সীদের নিয়ে তৈরি করে ফেলেন ‘ননসেন্স ক্লাব’। ক্লাবের পক্ষ থেকে ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’ বলে একটা মজার পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। যার সম্পাদক ছিলেন সুকুমার রায় আর সে সম্পাদকের পাতায় থাকত ‘পঞ্চতিক্তপাঁচন’ নামের একটি কলাম। বড়োরাও সে লেখা সমান আগ্রহ নিয়ে পড়ত। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় 'সিরিয়াস' লেখাতে হাত দিয়েছিলেন তিনি। একইসঙ্গে মনে দোলা দিয়েছিল বিজ্ঞান সচেতনতা, দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার বোধ। এই সময়ই গান লিখলেন, ‘টুটিল কি আজি ঘুমের ঘোর’। এরপর কিছুটা বাঁকবদল আসে তাঁর জীবনে। গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি লাভ করে সুকুমার ফটোগ্রাফি ও ছাপাখানার প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে পড়ার জন্য এরপর যাবেন বিলেতে। নতুন নতুন কাজ শিখে তার প্রয়োগ ঘটাবেন এই দেশের ছাপাখানা প্রযুক্তিতে, এই ছিল উদ্দেশ্য।

স্ত্রী সুপ্রভা রায়ের সঙ্গে সুকুমার রায় (১৯১৪)। ছবিসূত্রঃ উইকিপিডিয়া।

স্ত্রী সুপ্রভা রায়ের সঙ্গে সুকুমার রায় (১৯১৪)। ছবিসূত্রঃ উইকিপিডিয়া।

বিলেত থেকে ফিরে দুটো উল্লেখযোগ্য কাজে যুক্ত হন সুকুমার। এক, সমবয়সী সাহিত্য সংস্কৃতিপ্রেমীদের নিয়ে ‘মন্ডা ক্লাব’ তৈরি; আর দুই, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অবর্তমানে ‘সন্দেশ’-এর সম্পাদকের দায়িত্ব ও পারিবারিক ছাপাখানার দায়িত্ব নেওয়া। আট বছর ধরে এই গুরুভার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সামলেছিলেন তিনি। এটা বলাই যায়, উপেন্দ্রকিশোরের হাতে ‘সন্দেশ’-এর পাক শুরু হলেও কলেবরে ও স্বাদে তা আরও মিঠে হয়েছিল সুকুমার রায়ের হাতেই। আবার, সুকুমারের উৎসাহেই তাঁদের ‘Manday club’-এ রসিকতার পাশাপাশি সুগভীর বিষয়ের আলোচনাও চলত। ‘কালিদাসের জিওগ্রাফি’, ‘বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস’, ‘হুইটম্যান ও রবীন্দ্রনাথ’ প্রভৃতি এই আলোচনারই ফসল। ক্লাবের পক্ষ থেকে ১৯১৭-তে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়।

আরও পড়ুন: সুকুমার রায়ের ‘উদ্ভট’ মন্ডা ক্লাব

সুকুমার রায়ের গল্প, ছড়া, নাটক সবারই প্রিয়। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়। যেমন, পৃথিবীর বিখ্যাত সব মহান মানুষদের সঙ্গে এই বাংলার শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সুকুমার রায় ‘জীবনী’ নামে বিশেষ সিরিজ লিখেছিলেন। পৃথিবীর নানা জীবজন্তু ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচিত্র সব ঘটনাও তিনি লিখে রেখে গেছেন একত্রে। আজকের দিনের শিশুর কাছেও সেইসব লেখা সমান প্রাসঙ্গিক। সুকুমার রায়ের লেখা বাংলা সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনই ছাপাখানা সংক্রান্ত তাঁর বিদেশি পড়াশোনা বাংলা মুদ্রণ জগতকে অনেকখানি উন্নতির পথে নিয়ে গিয়েছিল।

জীবনটা যে আসলে একটা বিশেষ উপহার, প্রতি মুহূর্তেই তা সুন্দর করে তোলার যে একটা দায় আছে আমাদের, সুকুমার রায় তাঁর লেখায় বারবার সেকথাই বলেন। যত সহজে সমাজের অসংগতিগুলো ঘটে যায়, ততটা সহজ হয় না সেই অসংগতিগুলোকে স্বীকার করা। ফলত এক গড্ডালিকা প্রবাহ চলতে থাকে সমাজ জুড়ে। সুকুমার রায়ের লেখা সেই গড্ডালিকাপ্রবাহেই জোর ধাক্কা দেয়। তাঁর লেখায় তাই আজও আট থেকে আশি, হাসির আড়ালে এক সচেতন চৈতন্যকে অনুভব করে। সুকুমার রায়ের লেখা আসলে কোথাও গিয়ে পৌঁছে যায় ‘ছোটোদের পাঠ থেকে বড়োদের পড়ায়’। ‘হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি’, ‘পাগলাদাশু’, ‘জীবনের হিসাব’, ‘আবোলতাবোল’ ইত্যাদি সেইসব সাক্ষ্যই বহন করে।

তথ্যঋণঃ

সুকুমার রায় জীবনকথাঃ হেমন্তকুমার আঢ্য