বঙ্কিমচন্দ্রকে ঘিরে হাজারো মিথ, হাজারো মিথ্যে

বিখ্যাত মানুষদের নিয়ে গপ্প তৈরি হবেই। তার ওপর সেই মানুষ যদি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কেউ হন, তাহলে তো কথাই নেই। বাংলা উপন্যাসের যবনিকা যেন একার হাতে টেনে সরিয়ে দিয়েছেন তিনি। বিস্মিত পাঠকরা মঞ্চে দেখতে পেয়েছেন ‘৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে’ একজন অশ্বারোহী পুরুষকে। যাত্রার সেই শুরু। ‘দুর্গেশনন্দিনী’র পরের বছরই ‘কপালকুণ্ডলা’। বাঙালি পাঠক-পথিকরা ফের পথ হারালেন আখ্যানের ঘোরে। এরপর একে একে ‘বিষবৃক্ষ’, ‘ইন্দিরা’, ‘যুগলাঙ্গুরীয়’, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, ‘রাজসিংহ’, ‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরানী’। ‘সাহিত্যসম্রাটের’ গদ্যের নেশা আফিমের চাইতেও সর্বনেশে। সেই নেশা আরো খোলতাই হল ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশের পর। রয়াল ৮ পেজি ৬ ফর্মার পত্রিকা। দাম ৩ টাকা, সেই সময়ের অন্যান্য পত্রিকার থেকে ঢের বেশি। কিন্তু এখানেই যে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করল ‘বিষবৃক্ষ’। সঙ্গে বঙ্কিমের লেখা প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ মোক্ষম কথাটি বলেছিলেন, “বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল’।”

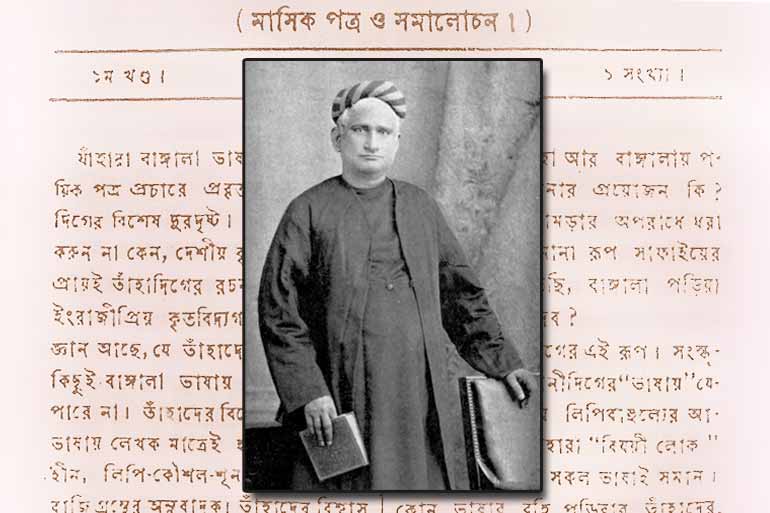

তা এমন মানুষকে নিয়ে গপ্প তৈরি হবেই। শালের পাগড়ি পরা আটশো টাকা বেতনের হাকিম থুড়ি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তিনি। তৎকালীন যুগে আটশো টাকা মাইনে কী কম! তাছাড়া, তাঁর দাপটে নাকি বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। বারুইপুর আদালতে তখন হাকিমি করছেন বঙ্কিমচন্দ্র। অবসরে একটু একটু করে লিখছেন ‘কপালকুণ্ডলা’। এমন সময়ে জমি-সংক্রান্ত মামলায় বিখ্যাত রায়চৌধুরীরা কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন ব্যারিস্টার মাইকেল মধুসূদন দত্তকে। উদ্দেশ্য, এত বড়োমাপের কবিকে দেখে যদি খানিক প্রভাবিত হন হাকিম-বাবু। কিন্তু, আদালতের ভিতরে মাইকেলকে রেয়াতই করেননি বঙ্কিম। মাইকেলও সেই মামলায় হেরে ভূত হয়েছেন।

এই ঘটনা সত্যি। কিন্তু, এরপরে বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে আরো যা যা গপ্প রটছিল, তাতে গল্পের গরু পৌঁছে গেছিল মঙ্গলে। তরুণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র নাকি পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, পেশোয়াজ পরে ডাকাতের আড্ডায় গিয়ে নাচ দেখিয়ে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেছিলেন দুর্ধর্ষ দুশমনদের। ভাবা যায়! পুরো অমিতাভ বচ্চনের মতো ব্যাপার আর কী!

আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মানুষকে খুব সহজে হজম করে নেওয়া খানিক কঠিন। ফলে, বাড়াবাড়ি ঘটেই যায়। তিনি নাকি আফিম মুখে ফেলে ঢুলু ঢুলু চোখে বঙ্গদর্শনের জন্য অনায়াসে লিখে দিতেন পাতার পর পাতা। পাঠকরা অনেকেই তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ—রোহিনী কেন মরল, শৈবলিনীর হেনস্তা কেন হল, আনন্দমঠে হিন্দুত্বের জয়গান কেন গাওয়া হল ইত্যাদি কারণে। কেউ কেউ আবার কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলায় রেগে গেছেন। কারো ক্ষোভ ‘সাম্য’-র মতো বই বঙ্কিম আর কেন লিখলেন না, তাই নিয়ে। সব মিলিয়ে তাঁকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া কম নেই। মূল কারণ একটাই, সহজে মানুষটাকে আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না আবার অস্বীকারও করা যাচ্ছে না।

ফলে, তাঁকে ভুল বোঝার পরিমাণও আকাশছোঁয়া। একটা সহজ উদাহরণ হাতের কাছেই আছে। বঙ্কিমচন্দ্র নাকি বিধবাবিবাহ প্রচলন আর বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সেই কারণেই নাকি তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা। যারা এই মতের সমর্থক, তারা ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার (১২৮০ বঙ্গাব্দ, আষাঢ় সংখ্যা) একটা প্রবন্ধকে হাতিয়ার করেন। সেখানে বিদ্যাসাগরের ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদবিষয়ক বিচার, দ্বিতীয় পুস্তক’-এর সমালোচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। করতে গিয়ে নানা মন্তব্যও করেছেন। কেউ কেউ 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখীর লেখা চিঠিকে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করেন, “ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?” সূর্যমুখী আর বঙ্কিমচন্দ্রর মতামত যে একই, এই বিষয়ে তারা নিশ্চিত। আর এই সবের থেকেই প্রমাণ হয়ে গেল বঙ্কিম নিজে বহুবিবাহের সমর্থক আর বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন!

‘সাম্য’ গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদটি একবার পড়া যাক তাহলে। সেখানে বঙ্কিম স্পষ্ট করে লিখেছেন, “বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে, সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে। তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।... যদি কোনো বিধবা হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী।”

এর কিছু পরেই বহুবিবাহ নিয়েও নিজের মত স্পষ্ট করেছেন বঙ্কিম—“বস্তুতঃ বহুবিবাহ পক্ষে বলিবার দুই একটি কথা আছে, কিন্তু আমার বিবেচনায় বহুবিবাহ এমন কদর্য্য প্রথা যে, সে সকল কথার উল্লেখমাত্রও অনিষ্ট আছে।” ‘বঙ্গদর্শনের’ পূর্বোক্ত লেখাতেও তিনি বলেছেন, “বহুবিবাহ অতি কু-প্রথা, যিনি তাহার বিরোধী, তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন।”

তাহলে কী দাঁড়াল? একজন মানুষ বহুবিবাহকে কু-প্রথা বলে মনে করেন, বিধবাবিবাহের অধিকারের পক্ষেও দাঁড়ান। তাহলে তিনি কীভাবে বিধবাবিবাহের বিরোধী আর বহুবিবাহের সমর্থক হলেন? আসলে, যে-কোনো অবস্থানকেই বড়ো সহজে বুঝে নিতে চাই আমরা। আর তাতেই গোল বাধে। বিধবামাত্রেই তাকে ধরে বিয়ে দেওয়ার বিরোধী ছিলেন বঙ্কিম। কিন্তু, যদি কোনো বিধবা বিয়ে করতে আগ্রহী হন, তাহলে তিনি তাঁর পক্ষে। এই অবস্থান নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে। কিন্তু একে বিধবাবিবাহের বিপক্ষ অবস্থান বলাটা সত্যের অপলাপ। উল্টোদিকে বহুবিবাহ তাঁর চোখে কু-প্রথা। কিন্তু, যে-ভাবে শাস্ত্রকে টেনে এনে বিদ্যাসাগর বহুবাহের বিরোধিতা করছিলেন, তা নিয়ে বঙ্কিমের আপত্তি আছে। তাঁর বক্তব্য, বহুবিবাহ নিবারণের জন্য ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে লাভ নেই। এমনকি আইন দিয়েও এই প্রথাকে দূর করা যাবে না। একমাত্র সুশিক্ষার মধ্যে দিয়েই মানুষ এই কু-প্রথাকে ত্যাগ করবে। জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তিনি এই মতেই দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছেন—“আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সমাজের উন্নতি (Religious and moral regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থ বিশেষের দোহাই দিয়া সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্ত্তন করা যায় না।”

আজ একটা গোটা শতাব্দী পার করে বাংলা তথা ভারতবর্ষের দিকে তাকালে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র খুব একটা ভুল বলেননি। রামমোহন-বিদ্যাসাগর সতীদাহর বিরুদ্ধে, বিধবাবিবাহের পক্ষে মূলত লড়লেন আইনি পথে। তা নিয়ে সমাজে হুলুস্থুলও হল। ব্রিটিশ প্রভুদের শর্তাধীনে রেনেসাঁর আলোয় খানিক ‘আধুনিক’-ও হল সমাজ, কিন্তু সত্যিই কি এইসব কু-প্রথার বিষঝাড় নির্মূল হল সমাজ থেকে? আইন তাকে চাপা দিয়ে রেখেছিল, কিন্তু মুছতে পারেনি। তার নানা প্রমাণ আমরা এখনো দেখছি চারপাশে। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলেছিলেন, ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে সমাজের উন্নতি না ঘটলে শাস্ত্র বা আইন দিয়ে কিছুই হয় না। তলিয়ে না বুঝে সমকাল তাঁকে দেগে দিল বিদ্যাসাগর-বিরোধী বলে। আমরাও ইতিহাসে সেটাই পড়তে লাগলাম।

ইতিহাস এমনই প্রতারক সময়-বিশেষে। আসলে ইতিহাস তো লেখে মানুষই। ‘বঙ্গদর্শন’-এর প্রথম সংখ্যাতেই বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে লিখেছিলেন, “বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।” আজ বেঁচে থাকলে তিনি হয়তো সামান্য শুধরে নিতেন কথাটিকে। বাংলার ইতিহাস আছে বৈকি। সেই ইতিহাস বারবার সত্যকে খানিক বদলে বদলে নেয়। গপ্পের গরুকে গাছে তোলে। দু’কদম এগিয়ে আবার পাঁচ কদম পিছিয়ে যাওয়ার তাল ঠোকে। বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে থাকলে নিশ্চিত লিখতেন, বাংলার এমনই ইতিহাস...