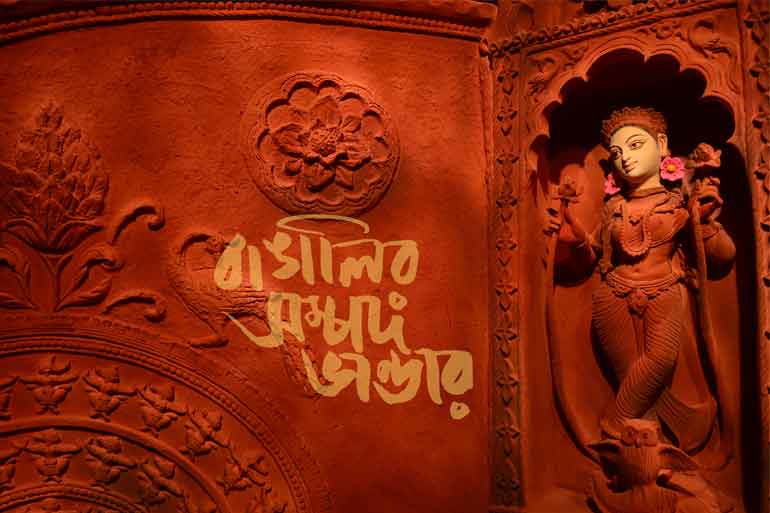

বাঙালির সম্পদ ভাণ্ডার

বাঙালির সম্পদ ভাণ্ডারে লক্ষ্মী ঠাকরুনের আপন বসতির হাল-চাল নিয়ে নিন্দুকেরা যতই নিন্দে করুক না কেন, বাঙালির বাণিজ্য উদ্যোগ নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ কোনওদিনই ছিল না। চাঁদ সদাগর সে কি কম লড়াই করলে! কিম্বা আমাদের শ্রীমন্ত সদাগর। হই হই করে লবঙ্গলতিকার দেশে হাজির হতে চেয়েছে কতবার। কিন্তু নৌকোর গড়ন গঠনের সাথে সমুদ্রের ঢেউকে ঠিক মেলাতে পারেনি তখনও বাঙলার নৌ কারিগরেরা। যদিও মশলা দ্বীপ নিয়ে বহুকাল যাবতই স্বপ্ন বুনেছে বাঙালি। তাই সদাগরি যুগের মাঝি-মাল্লাদের গানে মেলে সেই বাসনার কথন – ‘লবঙ্গ লতিকার দেশে যাবার ছিল বাসনা/মাঝ দরিয়ায় নাও ডুবিল উপায় যে আর দেখি না’। বোঝা গিয়েছিল, বাঙালি তখন দূর দেখতে পেতেন। যাই হোক, ফিরিঙ্গি বলা বদর মার্কোপোলো–রা জাহাজি নকশার জোরে মশলার বাণিজ্য করলে সে অঞ্চলে। কিন্তু উদ্যোগের আয়োজনে থেমে থাকল না বাঙালি। চাঁদের যুগ ছেড়ে আরেকটু পরের দিকে এসে আরও কিছু আশ কথা পাশ কথা। আর সেসবের নানা টুকরো গল্প কথা কাহিনী জড়িয়ে জাপ্টে রইল ‘বঙ্গাল’ মুলুকের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার আনাচে কানাচে। কোনও কথা ধরা রইল স্মৃতির খাতায়, কোনও নিদর্শন পোড়ো বাড়ির মতো পড়ে রইল রেলপথের ধারে, আবার কোনও নাম ফলকনামা হয়ে বেঁচে রইল গঙ্গার ঘাটে। যেমন লোকশ্রুতি বলে, চাঁদপাল ঘাটের নাম হয়েছিল চাঁদ সদাগরের এখানে নোঙর করার পর। এ হেন সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় ‘জাহাজের খোল’ নামের একটা স্মৃতি শোনালেন আমাদের। বল্লেন, ‘কাগজে কি একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতিদাদা নিলামে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা তৈরি করিয়া একটা পূরা জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে।

দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায় কিন্তু জাহাজ চালায় না, বোধ করি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দেশালাই কাঠি জ্বলাইবার জন্য তিনি একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন দেশালাই কাঠি অনেক ঘর্ষণেও জ্বলে নাই; দেশে তাঁতের কল চালাইবার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ছিল কিন্তু সেই তাঁতের কল একটিমাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাঁহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে। তাহার পরে স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শুন্য খোল কিনিলেন সে খোল একদা ভর্তি হইয়া উঠিল, শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে, ঋণে এবং সর্বনাশে। কিন্তু তবু একথা মনে রাখিতে হইবে এই সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা, সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবি অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্ম ক্ষেত্রের উপর দিয়া বারম্বার নিষ্ফল অধ্যাবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহার স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে - তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতিবহন করিয়াই আসিয়াছেন মৃত্যু পরবর্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।’

কিন্তু কেন এমন কারবার? তারও উত্তর দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। পরিষ্কার লিখছেন – ‘একদিকে বিলাতী কোম্পানী আর একদিকে তিনি একলা- এই দুই পক্ষে বাণিজ্য নৌযুদ্ধ ক্রমশই কিরূপ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল তাহা খুলনা বরিশালের লোকেরা এখনো বোধ করি স্মরণ করিতে পারিবেন’। এই লড়াইটাই হল ভারতীয়দের বা বলতে গেলে বাঙালির লড়াই ছিল সেদিন। সব ক্ষেত্রেই এমন ঘটনাটাই ছিল সেদিন সত্য। এককথায় বলতে গেলে বাঙালি সেদিন ভারতীয় মূলধন ভারতীয়দের মধ্যেই থাকুক এমন কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সম্পদ কীভাবে বাণিজ্যের দ্বারা অধিকতর করা যায় সেই ভাবনায় নিজেদের ভাবিত করল। অর্থাৎ মূলধন পরিচালনার কথা ভেবেছিলেন তাঁরা। আর তাতেই দেখা গেল বাণিজ্যের যে-কোনও শাখাতেই বাঙালি সেদিন ফিরিঙ্গির সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিতে ব্যস্ত। মোদ্দা কথা হল ভারতীয় মূলধনের সঠিক পরিচালনা করে তার বৃদ্ধি বিনিয়োগ আর সঞ্চয়ের কথা ভাবা শুরু হল।

এরকমই আরেক বাঙালির নাম হেমেন্দ্রমোহন বসু। ফরাসি প্যাথে কোম্পানির সাথে চুক্তি করে তিনি ব্রিটিশ কোম্পানির রেকর্ড কারবারের বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। সেখানেও ছিল ভারতীও মূলধনকে দেশের মাটিতে ধরে রাখার স্বপ্ন। সেই উনিশ শতক থেকেই চলছে বাঙালির এই লড়াই। এরকমই আরেকজন জেদি মানুষ হলেন চণ্ডীচরণ সাহা। ইনি মেতে উঠেছিলেন রেকর্ড ব্যবসা নিয়ে। বিলেত থেকে যন্ত্রপাতি এনে কলকাতার বুকেই খুলে বসেছিলেন রেকর্ড গানের বাণিজ্য। বিলিতিকে টেক্কা দিয়েছিলেন অনায়াসে। কে না গান দিয়েছেন সেখানে। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ সেন তো আছেনই সঙ্গে আছেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাজা বাদশারা। ফইয়াজ খান সাহেব, বদল খাঁ, বিদ্যাধরী বাঈ - কে নেই সেদিনের তালিকায়। কিন্তু আমরা ক’জন জানি যে বাঙালির যে-কোনও উদ্যোগকেই নিজে হাতে এগিয়ে দিয়েছেন সি সি সাহা বহুবার। নিজেও ভেবেছেন ভারতীয় মূলধনের সঞ্চয় আর বিনিয়োগের প্রসঙ্গে। খুব একটা জানা যায় না। যেমন – সেদিন কলকাতা জুড়ে মস্ত বিজ্ঞাপন। ভাষা-

“Announcing! Announcing! Announcing!

First Ever Air-Circulators Made in India

By Calcutta Fan Works Pvt. Limited”

কলকাতা জুড়ে শুরু হয়ে গেল বিস্তর হৈ হৈ। ক্যালকাটা ফ্যানের সমরনায়ক তরুণ সৌরেন চক্রবর্তী আর সঙ্গে তাঁর প্রিয় শান্তিদা মানে শান্তিময় গঙ্গোপাধ্যায় এই বিজ্ঞাপন বাজারে ছেড়েছেন। এঁরা তখন মোটা মূলধন নিয়ে এয়ার সারকুলেটারের ব্যবসা করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। সেই সময় এমন ধরনের নানা ব্যবসার কাজে ব্যস্ত ময়মনসিংহ–গৌরীপুরের মহারাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর, পাইকপাড়ার কুমার অরুণ সিংহ-রাও। এহেন সময় শিকাগো রেডিওর চৌরঙ্গীর শো-রুম থেকে একটা মাত্র এয়ার সারকুলেটরের ডানা কিনে ক্যালকাটা ফ্যানের তরুণ সৌরেন চক্রবর্তী দেশী পন্থায় বানিয়ে ফেললেন ভারতে তৈরি প্রথম এয়ার সারকুলেটার। আর তার সুষ্ঠু মার্কেটিং-র যাঁরা দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন চণ্ডীচরণ সাহা। ভারতীয় মূলধনের সঞ্চয়ের সমরনায়করা সেদিন এভাবেই কোমর বেঁধেছিলেন। সি সি সাহা যে এই ভাবনার পথিক ছিলেন বা তিনিও যে চাইতেন দেশের মূলধন দেশেই থাকুক - তার কোনও পরিচয় ইতিহাস কোথাও লেখা রইল না। গানের মধ্যেই চাপা রইল তাঁর কর্মকাণ্ডের ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে নিজের মতো করে। আজও লেলিন সরণীর ওপরে সি সি সাহার যে দোকানটা আছে তার ঠিক দক্ষিণ কোণে যেখানে বাড়িটি ঘুরে যায় তার ঠিক বা পাশের কোণে হাজার লোকের পায়ের তলায় বাড়ির দেওয়ালে লেগে আছে একটি এনামেল পাতের বিজ্ঞাপন। রাখাল বালকটিও আছে সেখানে বাঁশি হাতে। যেটি হয়তো সি সি সাহার ভারতীয় মূলধন চিন্তার খানিকটা স্তব্ধ ঘোষণা রেখে যাচ্ছে আজও। চোখে পড়ে না। পড়ার সুযোগও নেই। কিন্তু টুকরো উপাদানে ইতিহাস নিজেকে টিকিয়ে রাখার যে শাহেনশা! হয়তো এই টুকরো টিনের পাতটাই জুগিয়ে দেবে কোনও নতুন গবেষণার সূত্র।

অলংকরণ - পার্থ দাশগুপ্ত