রাজা বনাম কবিরাজ

সন আঠারো পয়তিরিশ। সক্কাল সক্কাল কোম্পানি বাহাদুরের ফরমান পেল কলকাতা। কোম্পানির এক সাহেব টমাস বেবিংটন মেকলে শিক্ষাব্যবস্থায় এক নয়া ফরমান দিলে। তিনি তরিবত করে বললেন ওসব বাঙালি টুলো পণ্ডিতদের আরবি, ফার্সি সংস্কৃত চর্চায় বাহবা দেওয়া, পিঠচাপড়ানি দেওয়া ও অর্থ সাহায্য দেওয়া অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। এই তালিকার শীর্ষে চলে এল প্রয়োগিক সংস্কৃত ভাষা নির্ভর ‘আয়ুর্ব্বেদ চর্চা’। বনিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠা পেল। কলকাতার সাহেবি মহল্লার তুখোড় ডাক্তার জন্সন, টিটলার’রা প্রতিবাদ করলেন এমন ফরমানের। তাতে কাজ হল না। আর ঠিক তখনই এক কাণ্ড ঘটলো কলকাতায়। দেখা গেল শীর্ণকায় চেহারার রোগাটে, কঠোর এক মানুষ গঙ্গাধর কবিরাজ ‘গঙ্গাধর নিকেতন চতুষ্পাঠী’ খুলে বসে আয়ুর্ব্বেদ চর্চার দিকপাল সব ছাত্রদের তৈরি করতে থাকলেন। একে একে সেই টোল থেকে বেড়িয়ে এলেন গঙ্গাপ্রসাদ, বিজয় রত্ন, যামিনীভূষণ কবিরাজেরা। বাংলার বুকে সেদিন এক বিরল বিপ্লব বাঙালির।

কবিরাজ গঙ্গাধর তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে মেকলে’কে চ্যালেঞ্জ করে সরাসরি ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আয়ুর্ব্বেদ’ চিকিৎসা পদ্ধতি গড়ে তুললেন কলকাতায়। চতুষ্পাঠীর টুলো পণ্ডিত ছাত্ররা সেদিন কার্যত রাজদ্রোহী। তাঁদের নেতা গঙ্গাধর কবিরাজ।

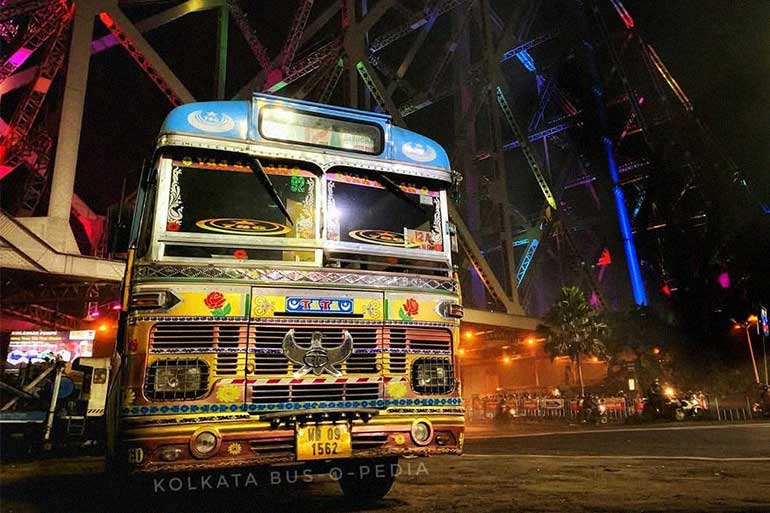

সেখানেই থেমে থাকা নয়। ১৮৬৮ তে গঙ্গাধর নিজে সম্বাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে ছাপিয়ে ফেললেন চড়ক সংহিতার টিকা ‘জল্প কল্পতরু’। অন্য দিকে তাঁর ছাত্ররাও ততদিনে মেকলের ফরমানকে বুড়ো আঙুল দেখাতে শুরু করেছেন। পাথুরেঘাটা, কুমোরটুলি, চত্বর জুড়ে আস্তানা গড়লেন গঙ্গাধরের ছাত্রকুল। সেদিন তাঁদের সকলেরই মনে পড়লো আরও প্রায় একশ বছর আগে হুগলী জেলার গোপিনাথপুর থেকে এই অঞ্চলেই কবিরাজ কালোমানিক গুপ্ত’র নৌকো লাগতো সুতানুটির ঘাটে।

শুরু হল গঙ্গাধরের ছাত্রদের জয় যাত্রা। যেমন গঙ্গাপ্রসাদ সেন। তাঁর পিতা নিলাম্বরও ছিলেন খ্যাতিমান কোবরেজ। সে আমলে লোকে ছড়া কাটতো ‘গণি মিঞার ঘড়ি আর নিলাম্বরের বড়ি’। অন্যদিকে গঙ্গাপ্রসাদ সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন ‘ও সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি’। এ হেন গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ হয়েও নেমে পড়লেন ইংরেজ বিরোধীতায়। বঙ্গবাসি পত্রিকার সম্পাদক যোগেশ চন্দ্র বসু যখন রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হলেন তখন তাঁকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে জামিন করালেন গঙ্গাপ্রসাদ।

কথায় বলে বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। হলও তাই। ১৮৭৭, মহারাণী ভিক্টোরিয়া হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানে দক্ষতার জন্য গঙ্গাপ্রসাদকে ‘রায়’ উপাধি দিলেন।

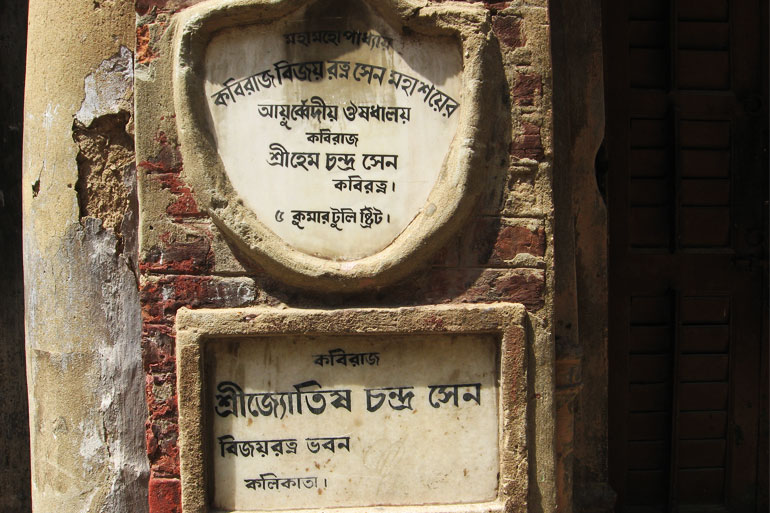

কবিরাজ বিজয়রত্নও কম যান না। নিজের খ্যাতিকে এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করলেন যে ইংরেজ সরকারই তাঁকে উপাধি দিলেন ‘মহামহোপাধ্যায়’। আর কবিরাজ যামিনীভূষণের রোগীর তালিকায় সেদিন জ্বলজ্বল করছে গোয়ালিয়র, ইন্দোর ও ত্রিপুরার রাজাদের নাম।

আজও কুমোরটুলির ৫ নম্বর রাস্তা চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বাড়ি। আজও এই রাস্তায় দেখা যায় বিজয়রত্ন ভবনের জীর্ণ ফলকটি। যেখানে ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধিটিও পড়তে পারা যায়। তাই এই ফলক সাক্ষ্য দেয় মেকলের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদকে এবং ঐ ‘মহামহোপাধ্যায়’ কথাটুকু সাক্ষ্য দেয় বাঙালির কাছে ব্রিটিশরাজের মাথা নোয়ানোর ইতিহাসকে।