জীবনানন্দের সেই রহস্যময়ী বনলতা সেন আসলে কে?

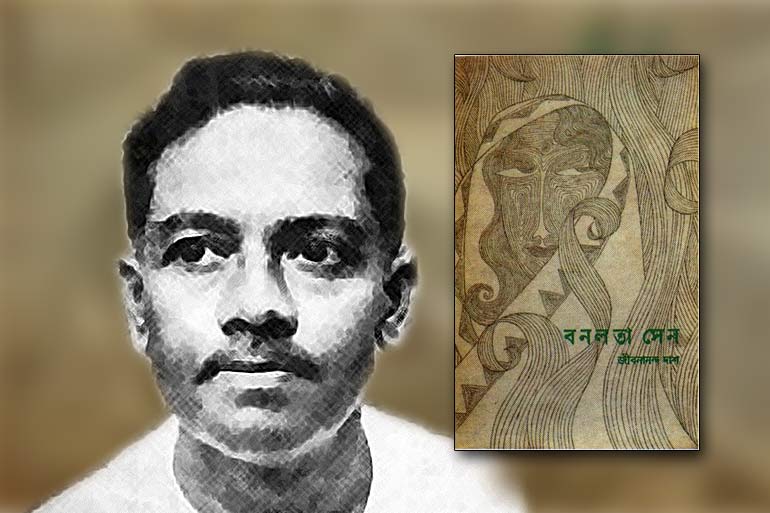

বনলতা সেন চরিত্রটি বড়োই রহস্যময়ী। এই নামের কবিতাখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ‘কবিতা’ পত্রিকায়, ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বরে। এছাড়াও জীবনানন্দের ‘হাজার বছর ধরে খেলা করে’, ‘একটি পুরোনো কবিতা’ এবং ‘বাঙালি পাঞ্জাবি মারাঠি গুজরাটি’ কবিতাতেও এসেছে এই নাম। তবে, জীবনানন্দের সৃষ্টিতে বনলতার উল্লেখ প্রথমবার হয়েছিল ১৯৩২ সালে লেখা ‘কারুবাসনা’ উপন্যাসে। কিন্তু এই বনলতা সেন আসলে কে? তিনি কি বাস্তবের কোনো রক্তমাংসের নারী? গোপালচন্দ্র রায় একবার জীবনানন্দের কাছে জানতে চেয়েছিলেন এই বনলতা সেনের পরিচয়। উত্তরে কবি শুধু মুচকি হেসেছিলেন।

এই চরিত্রটি নিয়ে এক চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন আকবর আলি খান। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন তিনি। সেই সুবাদে নাটোরে গিয়ে মহকুমার প্রশাসনের কাগজপত্র দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। ‘পরার্থপরতার অর্থনীতি’ বইতে তিনি লিখেছেন, বনলতা সেন আসলে ছিলেন বিনোদবালা নামের এক যৌনকর্মী। এইভাবে কবিতায় উল্লেখিত “দু’দণ্ড শান্তি দিয়েছিল” কথাটির এক নিজস্ব ব্যাখ্যা তিনি দেন। তাঁর মতে “এতদিন কোথায় ছিলেন” কথাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে কবির প্রতি এক বিপন্ন নারীর আর্তনাদ, যে নারীর কাছে দু’দণ্ড সময় কাটানোর পর শেষ পর্যন্ত সব পুরুষকেই ঘরে ফিরতে হয়। তাই কবিতার শেষে কবি জানিয়েছেন, “সব পাখি ঘরে ফেরে”। আকবর আলি খানের বক্তব্য, “প্রশাসকদের দলিল দস্তাবেজ হতে দেখা যায় যে, এ শতাব্দীর প্রথম দিকে নাটোর শুধু কাঁচাগোল্লা বা জমিদারদের জন্য বিখ্যাত ছিল না, নাটোর ছিল উত্তরবঙ্গের রূপজীবাদের সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র। আমার মনে হয়, ‘নাটোর’ শব্দটির দ্বারা তার পেশা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে”।

আকবর আলি খানের এই ব্যাখ্যার কঠোর সমালোচনা করেছেন মোঃ আবু তাহের মজুমদার। তাঁর ‘জীবনানন্দ’ বইতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইংরেজির অধ্যাপক জানিয়েছেন, আকবর আলির বক্তব্য স্থূল, বিভ্রান্তিকর এবং নান্দনিকতা-বিযুক্ত। আবু তাহের মজুমদার মনে করেন, বনলতা সেনের বাড়ি আসলে বরিশালে। তিনি ছিলেন জীবনানন্দের প্রতিবেশী। ‘কারুবাসনা’ উপন্যাসে সেই প্রতিবেশীর কথাই তুলে ধরা হয়েছে। এরপর আকবর আলি খান ‘অন্ধকারের উৎস হতে’ বইয়ে আবু তাহের মজুমদারের কথা অভিযোগগুলিকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। এইসব বাকবিতণ্ডার মধ্যে না ঢুকেও বলা যায়, কবি জীবনানন্দ কখনো নাটোরে গিয়েছিলেন, সেরকম কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি।

অনেকে বলেন, বনলতা সেন আসলে কবির খুড়তুতো বোন শোভনা। অল্প বয়সে শোভনা ও জীবনানন্দ পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। যদিও সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় সেই প্রেম শেষ পর্যন্ত কোনো পরিণতি পায়নি। তবে জীবনানন্দের মনোজগতে এক স্থায়ী প্রভার রেখে গিয়েছিল সেই প্রেম। যা পরে ‘বনলতা সেন’ কবিতায় ফুটে উঠেছে।

অবশ্য খোদ নাটোরে কিন্তু বনলতা সেনকে নিয়ে বেশ কিছু গল্পকথা প্রচলিত রয়েছে। এই কল্পকাহিনিগুলোর সঙ্গে বাস্তবের যোগ নেই বললেই চলে। একটা গল্প অনুযায়ী, কবির সঙ্গে বনলতা সেনের আলাপ হয়েছিল ট্রেনে। কবি চলেছিলেন দার্জিলিং। তখন রেলপথে দার্জিলিং যেতে হলে নাটোরের ওপর দিয়ে যেতে হত। নাটোর স্টেশনে জীবনানন্দের কামরায় ওঠেন ভুবন সেন নামের এক বৃদ্ধ এবং তার যুবতী বিধবা বোন বনলতা সেন। নাটোরের সম্ভ্রান্ত সুকুল পরিবারের তারাপদ সুকুলের ম্যানেজার ছিলেন ভুবন সেন। যাই হোক, ট্রেনে বনলতার সঙ্গে কবির আলাপ হয়। ভুবন ঘুমিয়ে পড়লেও কবি সেই নারীর সঙ্গে অনেকটা সময় গল্প করে কাটান। সেই কামরায় আর কেউ ছিল না। তারপর একটা স্টেশনে বনলতাকে নিয়ে নেমে যান ভুবন সেন। এক গভীর একাকীত্ব গ্রাস করে কবিকে।

আরেকটা গল্পে রয়েছে, কবি নাটোরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। উঠেছিলেন সুকুলদের বাড়িতে। ওই সময়ে এক দুপুরে ভুবন সেন তাঁকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করেন। কবিকে আপ্যায়নের ভার নেন ভুবন সেনের বিধবা বোন বনলতা। কবির সঙ্গে তার আলাপ জমে উঠেছিল। ভুবন সেনের বাড়ি থেকে জীবনানন্দ ফেরেন এক আনন্দময় স্মৃতি নিয়ে। যদিও সেই আনন্দ ক্ষণিক, কারণ, কবিকে ফিরে আসতে হয়েছিল নাটোর ছেড়ে। তবে, নিজের কবিতায় সেই স্মৃতিকে অমর করে দেন কবি জীবনানন্দ।

অন্য একটি গল্পে দেখা যায়, নাটোরের এক রাজার আমন্ত্রণে জীবনানন্দ গিয়ে উঠেছিলেন নাটোরের রাজবাড়িতে। সেখানে রাজার আদেশে কবির দেখভাল করতেন কয়েকজন মেয়ে। তাদের একজনকে নিয়ে কবিতা লিখতে চেয়েছিলেন জীবনানন্দ। কিন্তু সেই মহিলা সম্মত হননি। তবে কবিকে তিনি জানিয়েছিলেন, তার নাম গোপন করে কবিতা লেখা যেতেই পারে। কবি তখন ‘বনলতা সেন’ নামের আড়ালে সেই মেয়ের পরিচয় ঢেকে রেখে কবিতা লিখেছিলেন।

বনলতা সেন সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন অশোক মিত্র। তাঁর ‘আপিলা চাপিলা’ বইতে এই প্রসঙ্গে সামান্য উল্লেখ আছে। ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি প্রকাশের ৭৫ বছর উপলক্ষে ২০১০ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় ‘রাজশাহি জেলে বন্দি ছিলেন এক বনলতা সেন’ নামের এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন অশোক মিত্র। সেখানে তিনি বলছেন, “এক নিভৃত সন্ধ্যায় জীবনানন্দের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম, বনলতা সেন নামটি কবিতায় ব্যবহারের জন্য তাঁর কী করে মনে এল; সেইসঙ্গে এটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, কবিতাটির অন্তঃস্থিত অন্ধকারের প্রসঙ্গ তাঁর কি আগে থেকেই ভাবা ছিল, না কি বনলতা সেন নামটি বেছে নেওয়ার পর কবিতাটি নিজের নিয়তি নির্ধারণ করেছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের কোনও জবাব পাইনি। জীবনানন্দ শুধু জানিয়েছেন, সেই সময় আনন্দবাজার পত্রিকায় মাঝে মাঝে নিবর্তক আইনে বন্দিরা কে কোন কারাগারে আছেন, বা কোন জেল থেকে কোন জেলে স্থানান্তরিত হলেন, সে-সমস্ত খবর বেরোত। হয়তো ১৯৩২ সাল হবে, নয়তো তার পরের বছর, বনলতা সেন নাম্নী এক রাজবন্দি রাজশাহি জেলে আছেন, খবরটা তাঁর চোখে পড়েছিল, রাজশাহি থেকে নাটোর তো একচিলতে পথ। ইতবৃত্তের এখানেই শেষ। প্রাকস্বাধীনতা যুগে রাজবন্দিনী সেই মহিলা পরে গণিতের অধ্যাপিকা হয়েছিলেন, কলকাতার কলেজেও পড়িয়েছেন। বিবাহোত্তর পর্বে অন্য পদবি ব্যবহার করতেন, তাঁর সামান্য আলাপ হয়েছিল। ভব্যতাবশতই জিজ্ঞেস করা হয়নি তিনি কবিতাটির সঙ্গে আদৌ পরিচিত কি না। কিছু কিছু রহস্যকে অন্ধকারে ঢেকে রাখাই সম্ভবত শ্রেয়”। এই প্রবন্ধটি পরে অশোক মিত্রের ‘বিক্ষিপ্ত অর্ধশতক’ বইতে ‘বনলতা সেন’ নামে স্থান পেয়েছিল।

বনলতা সেন বাস্তবে সেই হোন না কেন, বাঙালি প্রেমিকের হৃদয়ে তিনি চিরকালই থেকে যাবেন গোপন প্রিয়তমার রূপক হয়ে। কিংবা, হঠাৎ দেখা কোনো অচেনা রহস্যময়ী নারীকে দিওয়ানা মানুষ বনলতা সেন নামেই মনে রেখে দেবেন।

ঋণস্বীকার – তাসনুভা তাবাসসুম, লীনা দিলরুবা, শাহ মহঃ মিনহাজুল আবেদিন।