বাইজির গানে কেঁদে ফেললেন বিবেকানন্দ, মুগ্ধ হলেন অবনীন্দ্রনাথ

“তখন আমি দস্তুরমতো গানের চর্চা করি। কোথায় কে গাইয়ে-বাজিয়ে এল সব খবর আসে আমার কাছে। কাশী থেকে এক বাইজি এসেছে, নাম সরস্বতী, চমৎকার গায়। শুনতে হবে। এক রাত্তিরে ছ’শো টাকা নেবে। শ্যামসুন্দরকে পাঠালুম, ‘যাও দেখো কত কমে রাজি করাতে পারো। শ্যামসুন্দর গিয়ে অনেক বলে কয়ে তিনশো টাকায় রাজি করালে।”

‘জোড়াসাঁকোর ধারে’-তে সরস্বতী বাইজির গান শোনার স্মৃতি উপুড় করছেন অবনীন্দ্রনাথ। শুনে অবাক লাগতে পারে, বাইজির গান শুনবেন অবন ঠাকুর! তাও, এক রাতে তিনশো টাকা দিয়ে! মাত্র দুটি গান গাইবেন সরস্বতী। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথও এহেন সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ চেপে রাখেননি— “অবনদা, করেছ কী! তিনশো টাকা জলে দিলে?” এদিকে শ্যামসুন্দর এসে জানালেন, টাকার সঙ্গে দু’বোতল ব্র্যান্ডিও চাই সরস্বতীর। ব্র্যান্ডি না খেলে তিনি নাকি গাইতেই পারেন না। অবনীন্দ্রনাথ তাতেও রাজি। গান তিনি শুনবেনই। সরস্বতী গাইতে শুরু করলেন রাত দশটায়। একটা গানেই এগারোটা বাজল। অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন— “এক গানেই আসর মাত। গানের রেশে তখনও সবাই মগ্ন। সরস্বতীবাই বললেন, ‘আওর কুছ ফরমাইয়ে।”

শিল্পী: চার্লস ডয়েলি, ১৮১০

শিল্পী: চার্লস ডয়েলি, ১৮১০

তাঁকে এরপর একটা ভজন গাইতে বললেন অবন ঠাকুর। সরস্বতী গাইলেন ‘আও তো ব্রজচন্দলাল।’ মুগ্ধতার মীড়ে আরো একবার টান পড়ল। অবনীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি করে ছবি এঁকে রাখলেন তাঁর। গান শেষ, বাই উঠে পড়লেন। অবনীন্দ্রনাথের মনে হল, দু’খানা গানের জন্য তিনশো টাকা দেওয়া সার্থক।

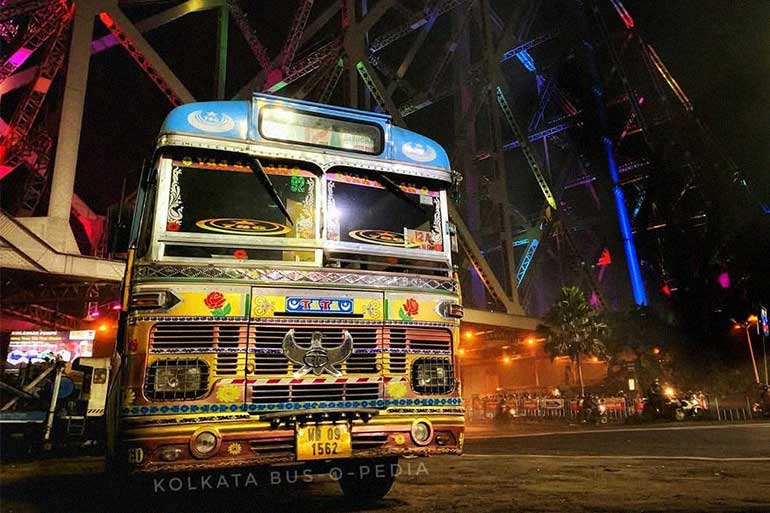

এই ঘটনা আগের শতাব্দীর। তার ঢের আগে থেকেই ইংরেজদের আদরে বাঁদর হয়ে তিলে তিলে কলেবরে বেড়ে উঠেছিল কলকাতা। তখন তার এক পা বাংলার গ্রাম্য শিকড়ে, অন্য পা আধুনিকতার গেড়োয়। সাদা চামড়ার বেনিয়াদের পাশাপাশি কালো চামড়ার বাবুতেও এ শহর ভরে উঠল ক্রমশ। দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষজন এল ভাগ্য ফেরাবার আশায়। হাজারো রুচি তাদের। গেঁয়ো সংস্কৃতি আর নব্য আধুনিকতার মিক্সচার তৈরি হতে লাগল। একদিকে কবিগান, যাত্রা আর অন্যদিকে বাইজিরা। তাঁরা কোন ফাঁকে যেন এসেছিলেন উত্তর প্রদেশ থেকে। তাঁরা অসামান্য গায়িকা এবং নর্তকী। বাইজি সম্বোধনের ভাষাগত ইতিহাস যাই হোক, এই সামাজিক পরিচয়ে মিশে অপমান। লোকজন মনে করেন, তাঁরা নষ্ট মেয়েমানুষ। অথচ, তাঁদের গান ফেলতেও পারে না সভ্য সমাজ। চটুল নাচ-গান নয়, উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় ঘরানার সংগীত। বাবুরা তো বটেই, সাহেব-সুবোরাও সেই গানে বুঁদ। অবনীন্দ্রনাথের ওই মুগ্ধতার ইতিহাস এভাবেই রচিত হয়েছে এক শতকেরও বেশি সময় ধরে।

বাইজিরা আসলে সাবেক কলকাতার একটি দ্বন্দ্বের জায়গা। তাঁদের কোন দলে ফেলা হবে? একদিকে তাঁদের উচ্চাঙ্গের গান-নাচের কদর। অন্যদিকে চরিত্র নিয়ে ফিসফাস, বেশ্যা হিসেবে চিহ্নিত করে সমাজে প্রান্তিক করে রাখা। এই দুইয়ের মাঝে বিস্ময়ের সেতুও গড়া হয়েছে অনেকবার। সেইসবই মোহর বুনেছে নানা গল্পে।

আরো পড়ুন

পাজি ‘সঙের দল’ আর সেকেলে কলকাতা

কলকাতায় বাইজিদের ইতিহাস নিয়ে গবেষণাপত্র লেখা যেতে পারে। এই সামান্য লেখাকে অত বেশি তথ্যে ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই। মোদ্দায় বলা চলে, আঠেরো শতকের মাঝামাঝি থেকেই বাইজিদের গান ভেসে বেড়াচ্ছিল কলকাতার নানা কোঠাতে। নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বলছেন, কলকাতায় বাইজি নাচের প্রবর্তক রাজা নবকৃষ্ণ দেব। তাঁর ইংরেজ আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। সে ভালো। এই নবকৃষ্ণই ছিলেন কবিয়াল হরু ঠাকুর ও নিতাই দাসেরও পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সভায় বাইনাচের আয়োজন হত ‘এলিট’ সাহেব-সুবো আর বাবুদের জন্য। কবিগানের দরজা সেখানে সাধারণের জন্যেও খোলা।

এহেন ‘নষ্ট মেয়েমানুষ’ বাইজিদের নাচ-গানের পরে সেই কবিগানকে ঘোর অশ্লীল মনে হয়েছিল রেভারেন্ড ওয়ার্ডের। ১৮০৬ সালে শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের বাসায় তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বাই নাচ দেখতে। এই আয়োজন বাছাই করা মানুষদের জন্য। ভোররাতে বাই নাচের পরে শুরু হল হরু ঠাকুর আর নিতাই বৈরাগীর কবিগান। বন্ধ দরজা হাট করে খুলে দেওয়া হল সাধারণের জন্য। পিলপিল করে ঢুকল লোক। আর, শুরু হল অশ্লীল কবিগান। রেভারেন্ড ওয়ার্ডের মনে হল, বাই নাচের একদম বিপরীত মেজাজের অনুষ্ঠান এসব।

বিলিতি সাহেব, দিশি বাইজি, ১৮০০

বিলিতি সাহেব, দিশি বাইজি, ১৮০০

অথচ, কবিয়ালরা সমাজের মূলস্রোতে গৃহীত আর বাইজিরা ‘নষ্ট মেয়েমানুষ’। কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ রায়ের ‘মোকাম কলিকাতা সরকার’ হিসেবের খাতা (১৮২০-২১ সাল) থেকে জানা যায় বাইজিদের আবাস মোটামুটিভাবে বউবাজার-কেন্দ্রিক। এবং, এই বউবাজারেই ছিল নিষিদ্ধপল্লিও। সেখানে দ্বারকানাথ ঠাকুরের আত্মীয়র নিজস্ব কোঠাও ছিল দু’খানা। ২৩৫ এবং ২৩৬ বউবাজার স্ট্রিট। ১৮০৬ সালে কলকাতার আদমসুমারি বলছে, সেখানে মাত্র ৪৩টি ঘর জুড়ে ছিল পতিতাদের আস্তানা।

অতএব, পতিতা আর বাইজি সমার্থক হয়ে যেতে সময় লাগেনি। অথচ, বাইজিদের গান তখন মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে সমাজের উচ্চস্তরে। শোনা যায়, সেই সুরের জাদুতে বুঁদ হয়েই নাকি মিরজাফর বিয়ে করেছিলেন মণি বাইজি আর বব্বু বাইজিকে। রামমোহনের মানিকতলার বাগানবাড়িতে রাতের আসর মাতিয়ে তুলতেন নিকিবাই। তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন ফ্যানি পার্কস। ইতালির কিংবদন্তী অপেরা গায়িকার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন “Catelani of the east”। নিকির পাশাপাশি আলোচিত হচ্ছে বেগম জান, হিঙ্গুল বাই, নান্নিজান, সুপন্জানদের নামও। এঁদের কণ্ঠে বুঁদ হচ্ছে ঠাকুরবাড়ি, মল্লিকবাড়ির বাবুদের জলসা।

এই মুগ্ধতার উল্টোপিঠে ছি-ছিক্কার। রূপচাঁদ পক্ষীর ‘কলিকাতা বর্ণন’-এ বাইজি আর খেম্টাআলি, যাত্রাআলি, টপ্পাআলি ইত্যাদি সমার্থক। ভবানীচরনের ‘নববাবুবিলাস’-এর বর্ণনা রীতিমতো রগরগে ও তীব্র। যবনী বারাঙ্গনাদের ‘বাই’ বলে ডেকে বাবুরা তাঁদের বাসায় বারবার যায়। কারণ, “তাহারদিগের সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবা এমত কোন রাঁড়েই পাইবা না”।

কিন্তু, এই নিন্দেমন্দর বিপরীত স্রোতও ছিল। সেখানে খেমটা নাচ আর বাইজি নাচের মধ্যে রুচি আর সংস্কৃতির পার্থক্যও খোঁজা হচ্ছিল। তুলনায় দেখা গেল, বাইজি নাচ অনেক সভ্য, শালীন। বাইজি নাচকে ভুলবশত মহারাষ্ট্রের নৃত্য হিসেবে উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’-এর একটি লেখা ঘোষণা করছে—“খেমটা তান্ত্রিক, মহারাষ্ট্র নৃত্য পৌরাণিক। পুরাণের ন্যায় এই নৃত্যের গাম্ভীর্য আছে।” খেমটা এই লেখার লেখকের চোখে ‘ছোটলোকের আমোদ’, কুৎসিত নাচ। বাই নাচ মোটে তেমন নয়। ‘সাধারণী’ পত্রিকাও খেমটাকে ‘নীচ ভাবোদ্দীপক জঘন্য’ নাচ বলে প্রশংসা করছে বাই নাচের। অর্থাৎ, বাই নাচের শ্রেণিচরিত্রগত একটি পার্থক্যও স্বীকৃত হচ্ছে সমাজে। ভাবটা এমন, বাইরা ‘নষ্ট’ মেয়েমানুষ হতে পারে, কিন্তু তাঁদের শিল্পটি উচ্চাঙ্গের। তা উচ্চকোটির আস্বাদনের সামগ্রী।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, হয়তো এই কারণেই শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে খেমটাওয়ালি না বানিয়ে মোগলাই জগতের বাইজি বানিয়ে তুলেছেন।

এই বিচারে রামমোহন, অবনীন্দ্রনাথের বাইজি গানের প্রতি মুগ্ধতা অবিশ্বাস্য ঠেকে না। কিন্তু এই গল্পে যদি বিবেকানন্দও প্রবেশ করেন, তাহলে? এমনই গল্প আমাদের শুনিয়েছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। খেতরীর রাজসভায় উপস্থিত বিবেকানন্দ। এক বাইজি গান শোনাতে এসেছেন। বিবেকানন্দ তো এমন গান শুনবেন না। রাজা বহু অনুরোধে তাঁকে একখানা গান শোনার জন্য রাজি করালেন। বাইজি গান ধরলেন- “প্রভু মোর অবগুণ চিত না ধর।/ সমদরশি হ্যায় হাম তোমার।।’

গান শুনে চোখ জলে ভরে উঠল বিবেকানন্দর। নিজের সন্ন্যাসকেও মনে মনে দুষলেন তিনি। এরপর থেকে সেই বাইজিকে ‘মা’ সম্বোধন করতেন বিবেকানন্দ। খেতরীতে গেলেই রাজাকে বলতেন, “আমার মাকে ডাক, আমার গান শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে।”

বাইজিদের সঙ্গে কলকাতা তথা বাংলার এমনই দ্বন্দ্ব সমাস। বিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় কলের গানের রেকর্ডকে ভরিয়ে তুললেন সালকাজান, গওহরজান, কৃষ্ণভামিনী, হরি বাইজিরা। গওহর জান গাইলেন রবীন্দ্রনাথের “কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না”, রবীন্দ্রনাথের গানে কণ্ঠ দিলেন কৃষ্ণভামিনীও। ১৯২৯-এ শরচ্চন্দ্র শীল-এর সংগ্রহে প্রকাশ পেল ‘বাইজি সংগীত’। মোট ১৩৮টি গানের সংকলন। যার শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের গান—‘ভালবেসে যদি সুখ নাহি’, এছাড়াও রয়েছে অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের গান।

সেইসব গান বাইজি কণ্ঠে গিয়ে নিশ্চয়ই চরিত্র হারায়নি, বরং নতুন ঐশ্বর্য পেয়েছিল।

তথ্যসূত্রঃ উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় খণ্ড, সাধারণী, অগ্রহায়ণ, ১২৮১, গান্ধর্বী, দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়, রোববার, প্রতিদিন, ১১ মার্চ, ২০১২।

প্রচ্ছদের ছবি: নচ গার্লস, মিসেস সি বেলনোস, ১৮২০।