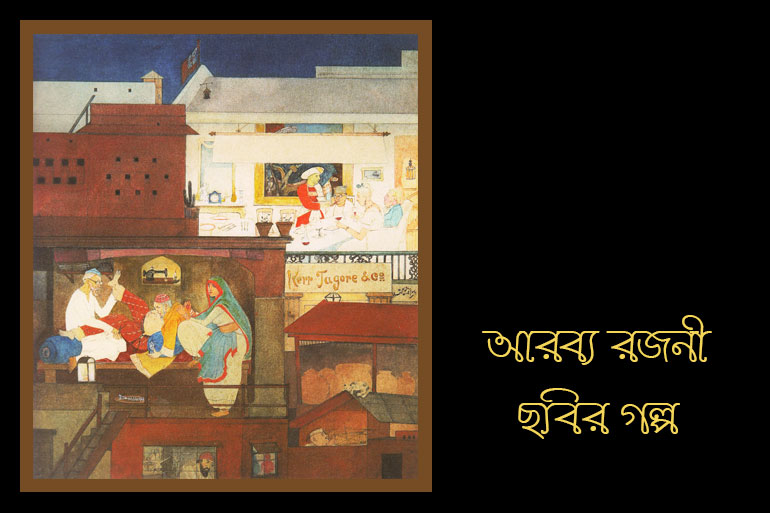

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা আরব্য রজনী ছবি সিরিজের গল্প

সেটা তিরিশের দশক। এক মজার ছবি সিরিজ বানাতে বসলেন জোড়াসাঁকোর গুনু ঠাকুরের মেজো পুত্র অবনীন্দ্রনাথ। এবারে তাঁর মনে ধরেছে আরব্য রজনীর গল্প। আলাদীন, সিন্দবাদ, হারুন অল রশিদ কত নাম আর কত তাঁদের কীর্তি। এসব নিয়েই ছবি বানাতে হবে। মধ্য যুগের আরবি লোক কথার ছবির মালা না করলেই নয়। বারান্দায় বসে বসে রোজই ভাবেন সেই কোন যুগ থেকে মুসলমান কথকদের মুখে মুখে স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়েছে এসব কাহিনী। বসে বসে ভাবেন আরব দেশের এক নব বধূর কথা। এক রত্তি মেয়ে বিয়ের রাত থেকেই গল্প বলা শুরু করেছে। স্বামী তার দেশের সুলতান। কিন্তু আজব তাঁর হুকুমদারি। এক রত্তি মেয়ের জেদ কম নয়। সুলতান তাঁর গর্দান নেবে কি করে? সে তো হাজার গল্প বানাতে বসেছে রোজ রাতের জন্যে। এই মেয়ের গল্পে কি নেই? আছে মরুভূমি পেরিয়ে যাওয়া উটের দল, আছে আলিবাবা আর ডাকাতের দল, আছে প্রেম ভালবাসার রহস্য কাহিনি, আর গল্পের আড়ালে আবডালে কান পাতলে শোনা যায় দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া মসজিদের আজান। এসব ঘটনাকে একটু নিজের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে ছবি আঁকলে মন্দ হয় না। এমনটাই ভাবলেন আর সেই মতো আঁকতে বসলেন অবনীন্দ্রনাথ।

এ কাহিনির ছবি আঁকতে গিয়ে তাঁকে নতুন করে আরব দেশের কল্পনা করতে হল না। আশ্চর্য ভাবে নিজের চারপাশ থেকেই তৈরি করতে লাগলেন আরব্য রজনীর চিত্রমালা। তিনি ভাবলেন দর্জি, ব্যবসাই, বিদিশি বনিক, ফিরিওয়ালা, রাজা, হেকিমি চিকিৎসক, বাতি ঘরের মালিক এসব খুঁজতে অত কষ্ট করার দরকার কোথায়? সবই তো দেখা যায় বাড়ির পশ্চিম দিকের বারান্দা থেকে। তা ছাড়া নিজের বাড়িতেও তো দেখছেন বাবুর্চি কেরাঞ্চি কত লোকদের। এরাই তো সব আরব্য রজনীর চরিত্রদের হুবহু প্রতিবিম্ব। এই ভেবে শুরু করে দিলেন এক এক করে। আস্তে আস্তে দেখা গেল আরব্য কাহিনির আড়ালে পরিপাটি করে উঠে আসছে চিৎপুর আর নিজের বাড়ির গল্প। দূর দেশ, দূর প্রান্ত, অনেক দূরের সময় সব এসে মিলে মিশে গেল অবনীবাবুর কলকাতায়। এই প্রথম কিসসা কাহিনি সত্যের মোড়ক পেল। যেমন একটি ছবির দিকে তাকানো যাক।

ছবির নাম ‘হাঞ্চব্যাক অফ দা ফিসবোন’। ছবির গোটা শরীর জুড়ে ছোট ছোট অনেক তথ্য। উঁকি ঝুঁকি দিয়ে সেই তথ্যকে আবিষ্কার করে নিতে হয়। যেমন ছবির নিচে জানালার গরাদের ভিতর দিয়ে দেখা যায় একটি লোক ফেজ টুপি মাথায় পরে কিছু একটা কাজ করছে। খুব ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে যে সে একজন হেকিমি চিকিৎসক। তার খল লকরা যেমন আছে ঠিক তেমনি আবার মানুষের শরীরের অ্যানাটমি বোঝার জন্যে তাঁর বাড়ির দেওয়ালে ঝুলে আছে নর কঙ্কাল। কলকাতার চিৎপুরে সেদিন হেকিমি দাবা খানার রমরমা। শুধু কি তাই? গোপনে গোপনে নতুন যুগের অ্যানাটমি চর্চায়ও তাঁরা হাত পাকিয়ে চলেছেন।

আর তার ঠিক ডানদিকে গান্ধী টুপি পড়া এক ব্যবসায়ী ইঁদুর মারার কল হাতে বসে আছে চুপটি করে। আর সেদিকে তাক করে আছে একটি বেড়াল। জোড়াসাঁকো অঞ্চলের বেনেরা সবাই সেদিন গান্ধীবাদী। কিন্তু তারা আবার সুদের ব্যবসাও করে থাকেন চুপিসারে। সাধারণ মানুষকে তারা আটক করেন ইঁদুর মারার কলে। অথচ পোশাকে আশাকে তারা গান্ধীবাদী। অনেকটাই আরব বেনিয়াদের জিনিস বিক্রি করার সাথে সাথে সুদের কারবার করে লোক ঠকানোর গল্পের মতো।

ছবির মাঝে রয়েছেন দর্জি আর তার বউ। কিন্তু এই দর্জি আবার সিঙ্গার সেলাই মেশিন চালায়। ভারত জুড়ে তখন শুধুই নতুন দেখার পালা। যন্ত্রের যুগ অ্যানাটমির যুগ কত শত যুগের মিলন ক্ষেত্র তখন কলকাতা। এসবের ঠিক ওপরে সমাজের অন্য আরেক পরিমণ্ডল। নিচের স্তরে নিম্নবর্গ আর ওপরের স্তরে উচ্চ বর্গ। ওপরের কক্ষে দেখা যায় ইউরোপীয় অতিথিদের। আর তাঁদের নিয়ে ব্যস্ত লোকটি শিল্পী নিজেই। সাথে যে বাবুর্চি সেও তো ঘরেরই লোক তালাবালি বাবুর্চি। ছবিতে সময় দেখা যায় ঘড়িতে। সময় তখন রাত দুটো। পার্টি তখনও চলছে। এ যেন আরব বণিকদের রাতের বেলা তাঁবুর মধ্যে আমোদ করার কাহিনি। ইউরোপীয় বণিকদের বাড়িতে ডেকে খানা পিনা করানো ছিল ঠাকুরবাড়ির রোজকার চর্চা। তাই তো লোকে বলত ‘খানা পিনার রকম সকম আমরা তার আর কি জানি/ জানেন ঠাকুর কোম্পানি’। ছবিতে দেখা গেল ‘Kerr Tagore & Co’ মানে কার টেগোর কোম্পানির সাইনবোর্ড। এতো দ্বারকানাথের গল্পে ফিরে গেলেন শিল্পী। সন ১৮৩৪, এই কোম্পানির দৌড় শুরু হল। এ হল ইউরোপিয়ান কোম্পানির সাথে দিশি জমিদারের কোম্পানির সমঝোতার গল্প। এ হল ইউরোপিয়ান আর বেঙ্গল মার্চেন্টের পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠার কাহিনি। কাহিনির আড়ালে আশ্চর্য ভাবে জড়িয়ে গেলেন দ্বারকানাথ।

ওই যে পাঙ্খা পুলিং এর আড়ালে ঢাকা পড়া মুখটি আর তার মাথার টুপিটি এতো দ্বারকানাথের। পায়ের নাগরাই হাতের হুঁকোর নল সব কিছুকে মিলিয়ে নিতে হবে ফরাসি শিল্পী ব্যারন দ্য স্যুইটার এর আঁকা দ্বারকানাথের প্রতিকৃতির সাথে। ফরাসি দেশ থেকে এই ছবিটির (অনুকৃতি) যেদিন কলকাতায় এলো তার পর দিন কাগজে খবর প্রকাশ হয়েছিল বেশ বড় করে। দেবেন্দ্রনাথ তখন জীবিত। ঠাকুর বাড়ি থেকেই ব্যবস্থা হয়েছিল জাহাজ ঘাটা থেকে ছবিটি এনে দ্বারকানাথের বৈঠকখানায় ঝোলানোর। এই ছবিটিকেও নিজের আরব্য রজনী চিত্রে ধরে রাখলেন অবনীন্দ্রনাথ। আর বাড়ির মাথায় ব্রিটিশ রাজের উইনিয়ানজ্যাক পতাকা পত পত করে উড়ছে। সব মিলিয়ে আরব বণিকদের মতো ইউরোপের বনিকরা তখন চলেছেন এক দেশ থেকে ভিন্ন দেশে, আবার এদেশের বনিকরাও পাড়ি দিলেন বিদেশে। যেমন ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন দ্বারকানাথ।

এই ভাবেই অবনীবাবুর আরব রাতের কাহিনি ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক সময়কালের আরব রাত্রি হয়ে উঠল। ঘড়ির কাটা ঘুরিয়ে দিলেন ছবিতে। আর ঘড়ির পেন্ডুলাম ছুঁয়ে চলল ক্রমাগত অতীতকে আর বর্তমানকে। সময়ের থেকে এগিয়ে রইলেন শিল্পী।