এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা

কলকাতার শ্রীঅরবিন্দ ভবনে চার দিন ব্যাপী শেষ হল দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে কলকাতার “কালী কলম মন” বিষয়ক প্রদর্শনী। কলকাতার বিশিষ্ট প্রবীণ সংগ্রাহকদের বিশেষ সম্মাননারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সহযোগিতায় কলকাতা কথকতা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, দেব সাহিত্য কুটির, পত্রভারতী, পি.এম. বাগচি, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন এবং নিউমিসম্যাটিক সোসাইটি অফ ক্যালকাটা।

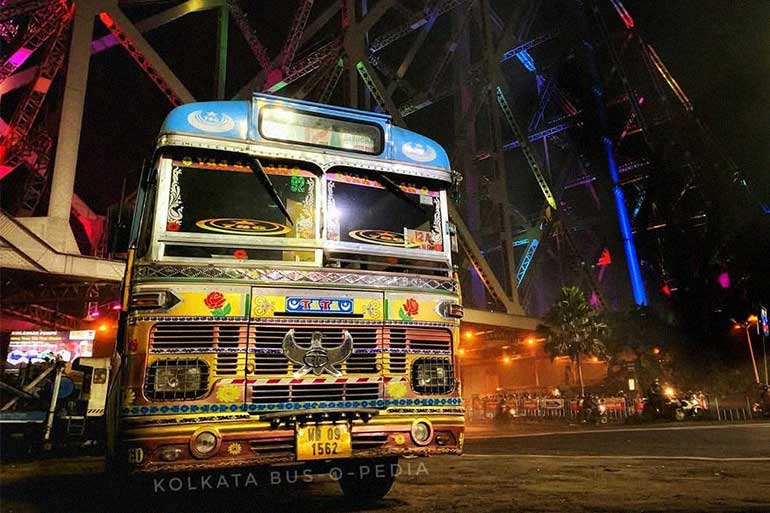

ঊননিংশ ও বিংশ শতকে, বিশেষ করে বঙ্গবঙ্গ আন্দোলনের সময়- শতাব্দীর সেই প্রথম দশকে বেশ কয়েক বছর এই বাংলায় বাস করেন শ্রীঅরবিন্দ। আলোড়নের শুরু সেই তখন থেকেই। হাতে লেখা পুঁথি থেকে মুদ্রণের জগতে পা দিয়ে মননশীল লেখন তখন সাবালকত্বে উপনীত। বাংলার নবজাগরণ রামমোহন, বিদ্যাসাগর, হ্যালহেড, উইলিয়াম কেরি, বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে নিজস্ব রূপ গঠন হয়েছে। কাঠখোদাই থেকে লিথোগ্রাফ হয়ে মুদ্রণের ক্রমবিকাশ হয়ে উঠেছে ইতিহাসের পালা বদলের হাতিয়ার। এই ইতিহাসের সঙ্গে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক সামগ্রী, দুর্গাপুজো উপলক্ষে সপরিবারের জন্য আমন্ত্রণ পত্র, সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার ঔপনিবেশিক সময়, গণপরিবহন, মুদ্রা, সঙ্গীত, নোট, বাস-ট্রামের টিকিট- সবকিছুই ধরা দিয়েছে প্রদর্শনীতে।

উল্লেখযোগ্য এই প্রদর্শনী ঘুরলে বোঝা যাবে যেন এক টুকরো কলকাতা। যা আজ অতীত। কিন্তু ঐতিহ্য পরম্পরায় তা আজও টিকে আছে আমাদের বেঁচে থাকায়। কলকাতার প্রবীণ সংগ্রাহকরা এখানে অংশগ্রহণ করেছেন। কেউ নিয়ে এসেছেন পুরোনো বাস বা ট্রামের টিকিট, কেউ এনেছেন দেশলাই বাক্সে কত কত বাংলা বিজ্ঞাপনের গপ্প, কারোর ঝুলি থেকে বেরোচ্ছে কাজল কালির ফাউন্টেন পেন, কেউ আবার পুরোনো সিনেমার পোস্টার বা গ্রামোফোন, টেলিফোন, কারোর সঙ্গে আছে দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা, আছে দেশলাই পত্রিকা, সিগারেট পত্রিকা, ইলিশ পত্রিকা, ঘুড়ি পত্রিকা। এমন প্রদর্শনীতে গেলে জানা যাবে আমাদের পূর্বসুরীদের ইতিহাস। যা আজ আমাদের যাপনের সঙ্গে মিশে আছে, অথবা হয়তো হারিয়েও গেছে কিছু। প্রদর্শনী ঘুরে একটা জিনিস দেখা গেল যে, নবীনদের তুলনায় প্রবীণদের ভিড়ই বেশি। তরুণরা যদি এমন সব কাজের সাক্ষী থাকতে পারতেন, তাহলে হয়তো তাঁদের নিজেদেরই ভালো লাগত।

প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ও শ্রীঅরবিন্দ সমিতির চেয়ারম্যান শ্রী কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। ৩ থেকে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত চলা এই প্রদর্শনী আমাদের গর্বিত করে তুলেছে।