আজও ‘রেডিও বাহাদুর’ অমিতরঞ্জন কর্মকারের বাজানো মহিষাসুরমর্দিনী শোনে কুমোরটুলি

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে তালাত মাহমুদ গাইছেন- আলোতে ছায়াতে দিনগুলি ভরে যায় তারি মাঝে/ ভাবি কাছে এলে বুঝি, তুমি কি আমার নয়/ তোমার নয়নে তাই স্বপন দুয়ার চাই/ আমারই মালার ফুলের বাসে রাখি তার পরিচয়/ তবু আমি কি তোমার নয়, বল তুমি কি আমার নয়...

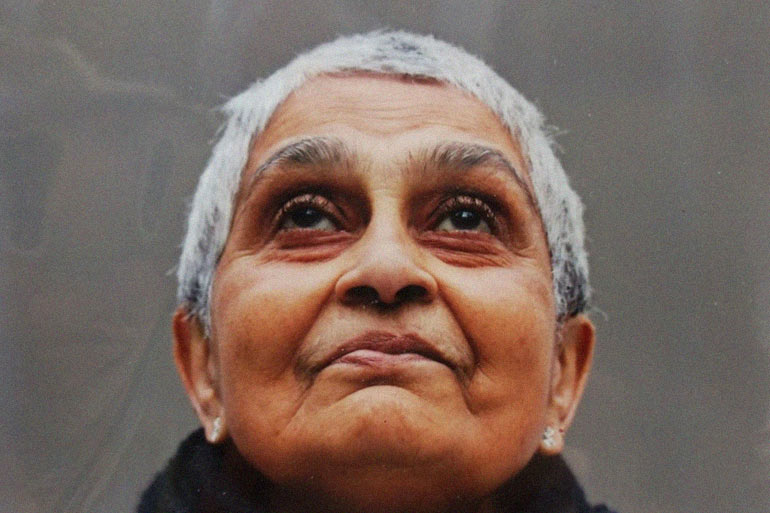

গায়কীর এই যে আবেদন, তার প্রেমিক তিনি। তালাত মাহমুদের গান অসম্ভব প্রিয়। ভালোবাসেন কিশোর, হেমন্ত, রফি, লতা, আশা, আরতি। এখনও রেডিও টিউন করে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন ফেলে আসা সময়ের গান। কারও কাছে তিনি ‘রেডিও ম্যান’, কারও কাছে ‘রেডিও কাকু’। আমি তাঁকে বলবো ‘রেডিও বাহাদুর’। বাহাদুর এই কারণেই যে একটা প্রায় বিলুপ্ত, অকেজো ঐতিহ্যকে তিনি অসীম মায়ায় সমকালীন সময় প্রবাহে জিইয়ে রেখেছেন। অর্ধশতাব্দী ধরে কুমোরটুলিতে একাই বিকল যন্ত্র চালু রেখেছেন অমিতরঞ্জন কর্মকার।

ষাটের দশকে (১৯৬৭) কুমোরটুলির ভেতরে বনমালি সরকার স্ট্রিটে রেডিও মেরামতের একটি দোকান হয়েছিল। প্রতিমা শিল্পী রাখাল পালের ষ্টুডিও ফেলে বাঁ দিকে, যেখানে মৃৎশিল্পী সমন্বয় কমিটির অফিস, তার পাশেই শান্তিরঞ্জন কর্মকারের সেই দোকান আজও আছে। কুমোরটুলি গিয়ে জিজ্ঞেস করলে এক বাক্যে যে কেউ দেখিয়ে দেবে। শান্তিরঞ্জন-ই অমিতরঞ্জনের বাবা। এ বাজারে বেমানান বেতার যন্ত্রের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে, স্বেচ্ছায় বাবার জুতোয় পা গলিয়েছেন।

“গান শোনার থেকে রেডিও চালু রাখাটাই উদ্দেশ্য।” কুমোরটুলির রেডিও বাহাদুর এখন এমনটাই ভাবেন। রেডিও তাঁর গর্ব। বললেন, “কিছু বছর আগেও যেভাবে রেডিও যেভাবে বাতিলের দলে চলে গেছিল, সেই মনোভাব এখন একটু হলেও বদলেছে। নস্টালজিয়া উস্কে ওঠা হোক বা অন্য কোনও কারণ, রেডিওর গুরুত্ব কিন্তু বেড়েছে।”

“যে ছেলেটা বা মেয়েটা কখনই রেডিও শোনে না, আমি হলফ করে বলতে পারি তারাও মহালয়ার দিন রেডিওর কথা মনে করে। এরকম হয়েছে অনেকবার মহালয়ার ঠিক আগে আগেই মাকড়সা, আরশোলার বাসা—জরাজীর্ণ রেডিও নিয়ে কোনও অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে আমার কাছে এসেছে।”

এ বাজারেও সারা বছর টুকটাক কাজ আসে। তবে, মহালয়ার সময় একমাস আগে থেকে কাজের চাপ বেড়ে যায়। শুধু কলকাতা নয় দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই রেডিও সারাইয়ের কাজ নিয়ে আসে তাঁর কাছে। বেশিরভাগই আদ্যিকালের পুরোনো। কারও মা-ঠাকুমার বিয়েতে পাওয়া, কারও এমনিই শখের – স্মৃতি ধরে রাখার জন্য। নিজে রেডিও শোনেন? “কাজ করতে করতে শোনা তো হয়ই এছাড়া কলকাতা-ক, বিবিধ ভারতী এখনও নিয়মিত শুনি।” সকাল সকাল রেডিও চালিয়ে খবর শোনেন শুধু তাই নয়, গড়গড় করে বলে দিতে পারেন অতীতে কারা খবর পড়তেন, এখন কারা খবর পড়েন তাঁদের নাম।

১৯৩৭ সালে মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানে চণ্ডীপাঠ করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। রক্ষণশীল সমাজের মুখে ঝামা ঘষে বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (ছদ্মনাম বাণীকুমার) সম্প্রচারের সময় নির্দিষ্ট করেন মহালয়ার ভোর চারটে থেকে সকাল সাড়ে পাঁচটা। সেই থেকে বঙ্গজীবনের অষ্টাঙ্গের সঙ্গে জুড়ে গেলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। বিভিন্ন ধারার বিশেষ অনুষ্ঠানে বেতারের আকর্ষণ বাড়ছিল। ভবেশ দাশ ও প্রভাতকুমার দাস সম্পাদিত ‘কলকাতা বেতার’ বইয়ে রয়েছে, দেশে ১৯৩২-এ বেতার গ্রাহক ছিলেন ৮,৫৫৭। ১৯৩৯-এ তা দাঁড়ায় ৯২,৭৮২। রেডিয়োর চাহিদা বাড়ছে বুঝেই শহরে বাড়তে থাকে মেরামতির ব্যবসা। খিদিরপুর, উত্তর কলকাতা-সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় গজিয়ে উঠতে থাকে সারাইয়ের দোকান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার কিছু চিরকালের জন্য ঝাঁপ ফেলেছে, হাতে গোনা যে দু-একটি বেঁচে আছে তার মধ্যে অন্যতম কুমোরটুলির কর্মকারদের দোকানটি। দোকানের ভেতরে একে অপরের ঘাড়ে উঠে থাকে রেডিয়োর সাবেক সব মডেল। চোখে পড়বে ১৯৪৪ সালের ফিলিপস হল্যান্ড।

‘মহিষাসুরমর্দিনী’ শব্দটা উচ্চারণ করতেই মাথায় হাত পড়ে নব প্রজন্মের, অর্থোদ্ধার তো দূরের কথা। কিন্তু মহালয়ার ভোরে বোধনের যে আমেজ, তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ছুঁয়ে যায়। এটাই ব্যাপার। অমিতবাবু খুব জোর দিয়ে বলছিলেন, “যে ছেলেটা বা মেয়েটা কখনই রেডিও শোনে না, আমি হলফ করে বলতে পারি তারাও মহালয়ার দিন রেডিওর কথা মনে করে। এরকম হয়েছে অনেকবার মহালয়ার ঠিক আগে আগেই মাকড়সা, আরশোলার বাসা–জরাজীর্ণ রেডিও নিয়ে কোনও অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে আমার কাছে এসেছে। দাবী এই যে, পাশের বাড়িতে রেডিওতে মহালয়া চলে, আমাদের বাড়িতে কেন চলবে না! সারিয়ে দেওয়ার পর তাদের মুখে যে চওড়া হাসি ফুটে ওঠে, সেটাই আমার পারিশ্রমিক।”

তবে, এভাবে আর কতদিন? এই অমোঘ প্রশ্নটির উত্তর নেই অমিতরঞ্জনের কাছে। হাসেন আর বলেন, “যুগের পরিবর্তন মানিয়ে নিতে হয়। তবে, দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, যতদিন বেঁচে আছি মহালয়ার দিন প্রতি বছর ভোরবেলা রেডিও বাজিয়ে গোটা কুমোরটুলির ঘুম ভাঙাবোই। এর কোনও পরিবর্তন হবে না।”

বিশেষ কৃতজ্ঞতাঃ সুমন সাধু