কারামুক্তির পর নিজের খরচে বই ছাপলেন তারাশঙ্কর, বিক্রি না হওয়ায় শুনলেন কটূক্তি

অভাবের সংসারে ছ’বছরের মেয়ে বুলু মারা গিয়েছিল চিকিৎসা না পেয়ে। শোকে পাথর হয়েছিল তার বাবা-মা। তবে এখানেই শেষ নয়। সন্তানকে কেন্দ্র করে বিপর্যয়ের ঢেউ ভবিষ্যতেও এই দম্পতির জীবনে আবার আসে। কিন্তু পরিস্থিতি কিছুটা অন্যরকম তখন। তাই গ্রাম থেকে কলকাতায় যেদিন প্রথম থাকতে এলেন বুলুর বাবা-মা, সেইরাত্রেই বুলুর বড়দি গঙ্গার ধুম জ্বর এল। বাবার হাত প্রায় খালি, ওদিকে রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মেয়ের জ্বর। খবর গেল পারিবারিক বন্ধু যামিনী রায়ের কাছে। তাঁর চেষ্টাতেই ডাক্তার এল, ওষুধ এল, ভাগ্য এবার সহায় হল। বেঁচে গেল গঙ্গা। তারপর একটা সময়ের পরে যখন কিছুটা স্বচ্ছ্বল গঙ্গা, বুলু, বাণী’র বাবা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইচ্ছে করলেই বন্ধু যামিনী রায়ের দেওয়া সেদিনের সে কটা টাকা শোধ করে দিতে পারতেন। কিন্তু তাতে বন্ধুত্বের যে অপমান হয়! মানুষটা বড়ো খাঁটি, তাই বড়ো ছেলেকে তারাশঙ্কর বলেছিলেন, “কিছু কিছু ঋণ শোধ করা যায় না। করতে নেই”। শোধ করার স্পর্ধা তো দূরে থাক, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তার ঋণ স্বীকার করতে গিয়েও বাংলা কথাসাহিত্য শব্দহারা হয়। নতজানু হয়ে বাংলার পাঠক কেবল মগ্ন হতে শেখে ‘ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়’-এর তিন আলাদা ধারার লেখায়। আর এ মুগ্ধতার প্রবাহকে বাক্যবন্ধ করা তার পক্ষে সবসময়ই কঠিন।

সমানুভব না এলে লেখা যায় না। তারাশঙ্করের লেখার শুরুও সেই বোধ থেকেই। সাত-আট বছর বয়স তখন তাঁর, একদিন তিনবন্ধু মিলে খেলছেন, হঠাৎ গাছ থেকে পড়ল এক পাখির বাচ্চা। কচি হাতে বাঁচানোর চেষ্টা চলল বিস্তর, তবু প্রাণটা চলে গেল সেই পক্ষীশাবকের। কষ্টে বুকটা যেন ফেটে গেল বালক তারাশঙ্করের, যে বেদনায় পৃথিবীর আদিকবি বাল্মিকীর হাতে কাব্যের জন্ম হয়েছিল, এ যে সেই বেদনারই পুনঃপ্রকাশ। বাড়ির দরজায় খড়ি দিয়ে তারাশঙ্কর লিখলেন সেই অব্যক্ত অনুভব: ‘পাখির ছানা মরে গিয়েছে/ মা ডেকে ফিরে গিয়েছে/ মাটির তলায় দিলাম সমাধি/ আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি’। ভাষা, ছন্দের কাঁচা ছাপ স্পষ্ট হলেও অনুভবটা যে খাঁটি তা তারাশঙ্করের জীবনের সেই প্রথম লেখাতেই ধরা পড়ল। তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনের মূলধন এই ‘অনুভব’। প্রেমে, প্রাপ্তিতে, যন্ত্রণায়, বিস্মৃতিতে, মানবিক হৃদয়ে যে যে সুরে বেজে ওঠে তার প্রতিটি তান লিখে রাখেন তারাশঙ্কর।

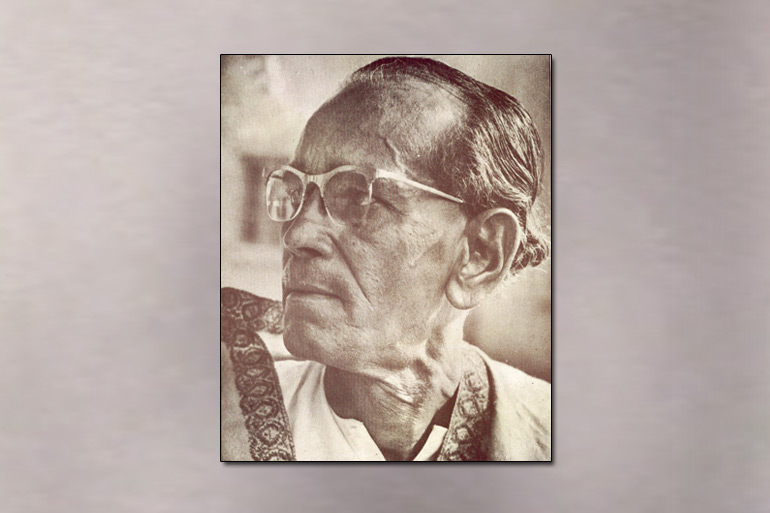

যন্ত্রসভ্যতার জাঁতাকলে হারিয়ে যেতে বসা জীবনের গান লিখবেন বলেই বোধহয় শুখা’র দেশ, লালমাটির বীরভূমের লাভপুরে জন্ম তারাশঙ্করের। হারিয়ে যাওয়া জমিদারির কিছু মৌখিক সম্মান ও পদবির উত্তরাধিকার যে সময় বহন করছেন হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী প্রভাবতী, সেই সময়ই ১৮৯৮ সালের এক শ্রাবণ দিনে তাঁদের পুত্র তারাশঙ্করের জন্ম। শাক্ত পরিবারে বাবা, পিসি রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্রশাস্ত্র পড়ছেন, অন্যদিকে বিদূষী, দেশপ্রেমী মা, তারাশঙ্করের কিশোর মনে 'মুক্তি'র বীজ রোপণ করে দিচ্ছেন। ফলত, সংস্কার, আধ্যাত্মিকতা, দেশমুক্তির বিবিধ চিন্তনে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন বালক তারাশঙ্কর। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর সারা বাংলা যেদিন রবীন্দ্রনাথের মৈত্রী বন্ধনের ডাকে প্লাবিত, কিশোর তারাশঙ্করের হাতে তাঁর মা বেঁধে দিয়েছিলেন রাখি। ফলে স্কুলের পড়া শেষে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্সে ইন্টারমিডিয়েট পড়তে এসেই মহাত্মা গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন তারাশঙ্কর। আর লেখাপড়া হল না, কিন্তু ‘লেখা’ আজীবনের সঙ্গী হল। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে জড়িয়ে জেল খাটলেন বহুদিন, কারাবাসের সময় ধরে ফেললেন রাজনীতির নানা কূটকৌশল। বীতশ্রদ্ধ হলেন দলের আভ্যন্তরীন কোন্দলে। যদিও পরে স্বাধীনতা উত্তরকালে তারাশঙ্কর আট বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য হবেন, তবু সেই সময়েই ঠিক করে ফেলেছিলেন, তিনি দেশের মানুষের সেবা করবেন, তাদের কথা লিখেই। ফলে জেলেই চলে প্রথম ছাপানো উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' লেখার প্রস্তুতি।

কারামুক্তির পর প্রথমে নিজের খরচে বই ছাপলেন, কেউ কিনল না, দোকানদার কটূবাক্যে বললেন বই ফেরত নিয়ে যেতে, লজ্জায় মাটিতে মিশে যাওয়ার উপক্রম তারাশঙ্করের। কোথা থেকে দেবদূতের মতো উদয় হলেন এক মেজাজী ভদ্রলোক, বললেন ‘আপনার বই আমি ছাপব’। হতবাক তারাশঙ্কর। এরপর আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবেন সেই 'মেজাজধারী' ভদ্রলোক ‘শনিবারের চিঠি’র সজনীকান্ত দাসের কাছে। এটা সজনীকান্তের নিছক সাহায্য ছিল না, ছিল এক বিস্ময়কর প্রতিভাকে তার যোগ্য মান দেওয়ার অতুলনীয় প্রয়াস। কারণ ততদিনে ‘কল্লোল’-এ তারাশঙ্করের প্রথম ছাপানো ছোটোগল্প 'রসকলি' সাড়া ফেলেছে অনেকের মধ্যেই।

তবে, এ তো গেল প্রথম সাফল্য, কিন্তু তার আগে দীর্ঘদিন তারাশঙ্করের জীবন ঘিরে যে ক্রম ব্যর্থতার ছায়া ছিল, তা জানলে হতবাক হতে হয়। যে মানুুষ পরবর্তীতে সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হবেন, ‘রবীন্দ্রস্মৃতি’ পুরষ্কার, ‘সাহিত্য একাডেমি’ সম্মান, ‘জগত্তারিণী পদক’, ‘জ্ঞানপীঠ’, ‘পদ্মশ্রী’, ‘পদ্মভূষণ’ পাবেন, সেই তারাশঙ্কর জীবনের প্রথম কবিতার বই ‘ত্রিপত্র’ বিক্রি না হওয়ায় তিনি ঠিক করেছিলেন নাটক লিখবেন। লিখলেন ‘মারাঠা তর্পণ’, বহু প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সে নাটক কলকাতার মঞ্চে মঞ্চস্থ হল না, অপমানে যন্ত্রণায় তারাশঙ্কর আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন নাটকের পাণ্ডুলিপি। প্রথম লেখা উপন্যাস 'দীনার দান' শিশির কুমার বসুর ‘এক পয়সার শিশির’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হলেও আজীবন অগ্রন্থিতই রয়ে গেল। বারবার ব্যর্থ হয়েও আবার নতুন করে নিজেকে ভেঙে চলেছিলেন তারাশঙ্কর। তাই ‘রসকলি’র তারাশঙ্করকে সাহিত্য প্রেমীদের মনে ধরতেই তাঁর কাছ থেকে ‘রাইকমল’, ‘হারানো সুর’, ‘মালাচন্দন’, ‘পাষাণপুরী’, ‘সপ্তপদী’র অমোঘ প্লট উপহার পেল বাংলা সাহিত্য। তত্ত্ব পড়ে সামন্ততন্ত্র বনাম ধনতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, মধ্যবিত্তের অন্তর্কলহ লিখতে হয় নি তারাশঙ্করকে। জীবনের পরতে পরতে তাঁর হাঁসুলির বাঁক, আর সেই সব বাঁক ছুঁয়েই তারাশঙ্কর লিখে গেছেন বিবিধ উপকথা।

‘ধাত্রীদেবতা’র শিবনাথের আত্মকথায় তাই আইন অমান্যে কারাবরণ করা তারাশঙ্কর নিজে ধরা দেন, ‘কালিন্দী’তে ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় যে কৃষিজীবী সাঁওতাল মানুষগুলো শ্রমদাসে পরিণত হয়, তারা তাঁর খুব চেনা। অবক্ষয় উন্মুখ সমাজে যে নবপ্রেরণা আসতে চলেছে তার নিয়ামক অর্থ আর বিত্ত ; তার প্রমাণ লিখে রাখেন ‘গণদেবতা’, ‘আরোগ্য নিকেতন’ ‘জলসাঘর’-এ। ‘মন্বন্তর’, ‘সন্দীপন পাঠশালা’ তারাশঙ্করকে অক্ষয় করেছে। মানুষের মহত্ব, তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবনবোধ তাঁকে আচ্ছন্ম করত বারবার, তাই তারাশঙ্করের ‘কবি’ উপন্যাসের নিতাই কবিয়াল, ‘রাধা’র নতুন গোঁসাই, ছোটোগল্প ‘নারী ও নাগিনী’র খোঁড়া শেখ, ‘তারিণী মাঝি’র তারিণী, ‘অগ্রদানী’র পূর্ণ চক্রবর্তীর মত মানুষেরা মানবজীবনের চাওয়া-পাওয়া, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নানা সমনাম হয়ে দাঁড়ায়। বাংলার প্রান্তিক মানুষরা কথা বলেছেন তারাশঙ্করের কলমে। প্রায় দুশটি সফল গল্প, ৬৫টি উপন্যাস, ডজনখানেক নাটক, খানচারেক প্রবন্ধ ও আত্মজীবনী, ২টি ভ্রমণকাহিনি লেখা এই তারাশঙ্করের চিত্রনাট্য ও কাহিনিকে ভরসা করেই বাংলার চিত্র পরিচালকরা একের পর এক সফল সিনেমা উপহার দিয়েছেন দর্শককে।

যে তারাশঙ্কর লেখেন ‘কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে’ তিনি তাঁর জীবনে সাদা আর কালো, লোভ ও নিষ্ঠার পার্থক্যের যে প্রতিপদে প্রমাণ দেবেন তা আর আশ্চর্য কী! ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, অসুস্থ শরীরেও সব কাজে পাশে থাকা স্ত্রী উমাশশীর নূন্যতম পথ্যের জোগান দিতে না পারা তারাশঙ্করকে একবার অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন মুম্বাইয়ের এক গল্পকারের মাসিক ৩৫০ টাকার ফরমায়েশি কাজের হদিশ এনে দিলে, স্বভাবতই রাজি হননি তারাশঙ্কর। অভাব মেটাতে গিয়ে নিজের মৌলিকতাকে বিসর্জন করলে যে সাহিত্য তাঁকে এতদিন ভাত দিল, তার নিমকহারামি করা হয়, তাই সাগরপারের ডাক অগ্রাহ্য করলেন তারাশঙ্কর। এই ঘটনায় আবেগাপ্লুত বৃদ্ধ দীনেশচন্দ্র তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, “আপনার হবে বাবা... আপনারই হবে”। শূন্য থেকে শুরু করে, বারবার মুখ থুবড়ে পড়েও শেষপর্যন্ত শতকের ঘরে পৌঁছানো এবং সেখানকার স্থায়ী আবাসিক হয়ে ওঠার এই আরেক নামই তো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

তথ্যঋণঃ

আমার সাহিত্য জীবন/ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং

আনন্দবাজার আর্কাইভ