দুই দেশের দুই লৌহ যবনিকার গল্প

কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে ঘুরতে ঘুরতে প্রথম যে বইটার সন্ধান পেয়ে চমকে উঠেছিলাম তার শিরোনাম ছিল ‘নিষিদ্ধ কবিতা’ – আবছায়া ছাইরঙের ছড়ানো প্রচ্ছদে লালরঙে ব্রাশে টানা শিরোনাম। নিষিদ্ধ কবিতা? নিষিদ্ধ কথাটার সঙ্গে সচরাচর যে ইশারা থাকে তার মধ্যে কবিতা পড়ে নাকি? বাড়ির গুরুজনদের মুখে শুনেছি একটা সময় নাকি শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ছোটদের পড়তে দেওয়া হত না ‘চরিত্র’ নামক এক বিমূর্ত জিনিস নষ্ট হয়ে যাবে বলে। শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিচারণে পড়েছি, প্রেসিডেন্সির বাংলা অনার্স ক্লাসে পাঠ্য ছিল অশ্বঘোষের ‘বুদ্ধচরিত’, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের করা অনুবাদ – বিশ্রুত অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী সেই বইয়ের একটি অধ্যায় ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের পড়াতেন না, বলতেন, “এটা তোমাদের না পড়লেও চলবে”। সেই অধ্যায়ে রয়েছে সিদ্ধার্থকে গৃহাভিমুখী করতে কপিলাবস্তুর রাজা তাঁর পুত্রকে ছেড়ে দিয়েছেন একদল লাস্যময়, স্বল্পবসনা যুবতীদের মাঝে – কামনা জাগানোর অভিপ্রায়ে তাঁদের ইঙ্গিতময় লাস্যবর্ণনায় মুখর ছিল সেই পাতাগুলো। অবশ্য কবিতায় কিছু ‘আপত্তিকর’ অশীল শব্দ ব্যবহারে আপত্তি থাকায় সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশকে বহিষ্কার করেছিলেন থেকে এই তথ্য ততদিনে জেনেছি আমরা। জীবিকাহীন জীবনানন্দ ক্রমশ ডুবে যাচ্ছেন নৈরাশ্যের অন্ধকারে, বুদ্ধদেব বসুর কাছে কাতর আবেদন করছেন, একটা কাজ দিতে পারেন ? তাঁর বাড়ির আওতায় থাকা নিমগাছের তলায় জড়ো হওয়া বন্ধুদের মধ্যে নীরব হয়ে থাকার সেই করুণ ছবি ধরা আছে অশোক মিত্রের ‘অচেনাকে চিনে চিনে’ বইয়ে। পরে একইভাবে আশুতোষ কলেজ থেকে কবিতায় শব্দের ব্যবহারের কারণে চাকরি যাবে কবি উৎপলকুমার বসুর, আর চাকরি-হারানো উৎপলকুমার জীবিকার সন্ধানে উঠে বসবেন লন্ডনগামী এক জাহাজের তৃতীয় শ্রেণির ডেকে, লন্ডন থেকে প্যারিস, সেখানে চিত্রকর বন্ধু যোগেন চৌধুরীর ফ্ল্যাটে খাটের তলায় বাস করবেন বেশ কিছুদিন, পাছে ভিসা না থাকায় পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেফতার করে!

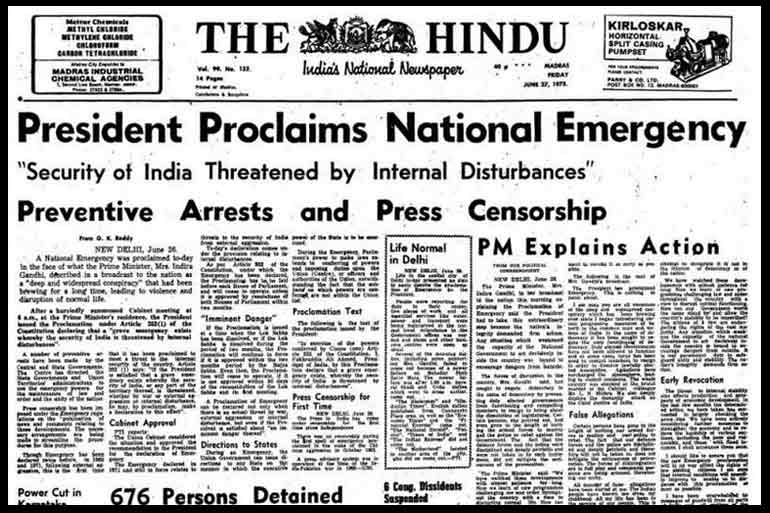

তাহলে এই সবই কি নিষিদ্ধ কবিতা ? আগ্রহে আর অনাস্বাদিত কৌতূহলে হাতে তুলে নিই বইটা, আকারে খুব বড় নয়, কৃশই বলা চলে হয়তো বা। সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হয়েছে বোম্মানা বিশ্বনাথন এর। এই নামটা অবশ্য ‘চাঁদমামা’ পত্রিকার সুবাদে ছেলেবেলা থেকেই চেনা। রঙিন ছবিতে সুশোভিত সেই পত্রিকা ছাপা হত অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায়, বাংলাতেও। কিন্তু কবিতার সূত্রে এঁর নাম এল কীভাবে? পাতা ওলটাতেই একটা ছোট ভূমিকাপত্র, আর তাতেই প্রকাশ্য হয়ে ওঠে বইটার ধরন। জরুরি অবস্থায় প্রেস সেন্সরশিপ চলার সময় পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের অনুমতি ছাড়া কোনও সংবাদ ও সাহিত্য প্রকাশ করা যেত না। কবিতাও। প্রকাশ হলেই চলত ধরপাকড়, বিনা বিচারে আটক ও নিষেধের নাকাবন্দি। এই বইয়ে সংকলিত হয়েছে তেমনই কিছু কবিতা, যা কিছু অকুতোভয় সম্পাদক প্রকাশ করে রাজরোষে পড়েন ও এই লেখা নিষিদ্ধ হয়ে চলে যায় অন্ধকারে। আশ্চর্য এক আবেগে ভরে ওঠে শরীর। যেন এক দানবিক সময়ের জলছবি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বইটি। মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময় মূল্যে সেই বই উঠে আসে আমার ব্যাগে। আজও আলমারির সযত্ন প্রশ্রয়ে তাকে আগলে রেখেছি । আর কখনো কখনও সেই বই হাতে নিলেই ফিরে ফিরে আসে এক সময়। গ্রহণলাগা এক দুঃসময়।

ঠাকুর পরিবারের কৃতী সন্তান সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গত শতকের গোড়ার দিকে রুশবিপ্লব-পরবর্তী কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল এর সদস্য হিসেবে রাশিয়ায় গিয়ে মহামতি লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতোই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠায় (যা প্রথম তৈরি হয়েছিল রাশিয়ার তাসখন্দে) তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। কার্ল মার্ক্সের ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’ প্রথম বাংলায় অনুবাদও করেন তিনি। কিন্তু পরে স্টালিন-জমানার রাশিয়া ঘুরে তিনি যে রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন ও সন্ত্রাসের ছবি দেখতে পান তাঁর ‘যাত্রী’ বইতে আছে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা। আমাদের দেশের বামপন্থী নেতারা সচরাচর এই বইটার কথা কোথাও উল্লেখ করেন না । উত্তর কলকাতার এক সুপ্রাচীন লাইব্রেরিতে এই বই খুঁজে পেয়ে গোগ্রাসে পড়ে ফেলি আর তখন থেকেই মনে হতে থাকে এই বই ধরে রেখেছে এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের অভিজ্ঞতার নির্যাস। কেননা ততদিনে সোভিয়েট ব্লক ভেঙে গেছে, রেড স্কোয়ারের লেনিন মূর্তি জনরোষে উৎপাটিত, গোটা দুনিয়া তখন একমেরু। এবং এতদিন আগলে-রাখা সোভিয়েত দেশ ও পূর্ব জার্মানির সরকারি আর্কাইভ খুলে দেওয়া হয়েছে গবেষকদের জন্য। প্রকাশ হয়ে পড়েছে, ১৯১৯ সালে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ৩৩ জন পলিটব্যুরো সদস্যদের মধ্যে ২১ জনের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি। কিন্তু এই বই পাওয়া যাবে কোথায়?

ঠাকুর পরিবারের কৃতী সন্তান সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গত শতকের গোড়ার দিকে রুশবিপ্লব-পরবর্তী কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল এর সদস্য হিসেবে রাশিয়ায় গিয়ে মহামতি লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতোই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠায় (যা প্রথম তৈরি হয়েছিল রাশিয়ার তাসখন্দে) তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। কার্ল মার্ক্সের ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’ প্রথম বাংলায় অনুবাদও করেন তিনি। কিন্তু পরে স্টালিন-জমানার রাশিয়া ঘুরে তিনি যে রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন ও সন্ত্রাসের ছবি দেখতে পান তাঁর ‘যাত্রী’ বইতে আছে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা। আমাদের দেশের বামপন্থী নেতারা সচরাচর এই বইটার কথা কোথাও উল্লেখ করেন না । উত্তর কলকাতার এক সুপ্রাচীন লাইব্রেরিতে এই বই খুঁজে পেয়ে গোগ্রাসে পড়ে ফেলি আর তখন থেকেই মনে হতে থাকে এই বই ধরে রেখেছে এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের অভিজ্ঞতার নির্যাস। কেননা ততদিনে সোভিয়েট ব্লক ভেঙে গেছে, রেড স্কোয়ারের লেনিন মূর্তি জনরোষে উৎপাটিত, গোটা দুনিয়া তখন একমেরু। এবং এতদিন আগলে-রাখা সোভিয়েত দেশ ও পূর্ব জার্মানির সরকারি আর্কাইভ খুলে দেওয়া হয়েছে গবেষকদের জন্য। প্রকাশ হয়ে পড়েছে, ১৯১৯ সালে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ৩৩ জন পলিটব্যুরো সদস্যদের মধ্যে ২১ জনের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি। কিন্তু এই বই পাওয়া যাবে কোথায়?

সন্ধান পাই সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে গবেষণারত এক অধ্যাপিকার। তিনি জানান, ভবানীপুরের জদুবাবুর বাজারের বিপরীতে, বাটার দোকানের তিনতলায় আর সি পি আই দলের রাজ্য কমিটির অফিস, সেখানে একবার সন্ধান করা যেতে পারে । প্রাচীন এক বাড়ির খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে একটি মলিন ও জীর্ণ প্রশস্ত হলঘর । সেখানে থাকেনদলের সর্বক্ষণের কর্মী এক বৃদ্ধ, তিনি সৌমেন্দ্রনাথ নামক দেবতুল্য মানুষটিকে চিনতেন। তাঁকে আমার উদ্দেশ্যের কথা জানালে তিনি আমার সামনে খুলে দেন ভাঙাচোরা একটা আলমারির পাল্লা । তার মধ্যে বেশ কিছু বইপত্র। সেখানে সৌমেন্দ্রনাথের অন্য কিছু লেখা পাই বটে , কিন্তু ‘যাত্রী’ সেখানে নেই । সেই বৃদ্ধ আমায় পরামর্শ দেন, আপনি একবার ওঁর বাড়িতে যান, ওখানে একটি প্রকাশন সংস্থা আছে, তাদেরও কিছু বই আছে । তাছাড়া উনি তো একসময় দলের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করেন, ফলে সব লেখা আমাদের এখান থেকে বেরোয়নি । কিন্তু, ‘যাত্রী’ বইটি তো ওঁর প্রথম জীবনের লেখা --তিনি বলেন, জানি, সেই বই আমি পড়েছি, কিন্তু ওই বইয়ে উনি স্টালিনকে যেভাবে আক্রমণ করেছেন আমাদের বামপন্থীরা তা খুব ভালভাবে নেননি , হয়তো সেই কারণেই ওই বই আমাদের দল আর ছাপেনি । হতেও পারে , আমাদের দেশের বামমার্গীয়দের উদারতার প্রশ্নে কোনোদিনই খুব সুনাম নেই।

৫ বি এলগিন রোড। জদুবাবুর বাজার থেকে মোটে দুটো তিনটে স্টপ। অধুনা-বিখ্যাত ‘ফোরাম’ মলের পাশের বাড়িটিই যে কলকাতায় সৌমেন্দ্রনাথের শেষ বাসভূমি, কে জানত? ঠাকুর পরিবারের আভিজাত্য, রুচিশীলতা ও মননের সমস্ত কিছু দিয়ে বাড়িটি সাজানো। নিঃসন্তান ঠাকুর দম্পতি ( সৌমেন্দ্রনাথের স্ত্রী ছিলেন সম্পর্কে জহরলাল নেহেরুর বোন ) এই বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি সংগীত শিক্ষাসত্র। বৈতানিক । প্রকাশনা সংস্থা ও সংগীত সংস্থা এখনও তাঁদেরই একটি ট্রাস্ট বোর্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে সৌমেন্দ্রনাথের ছিল বহুদর্শী ভাবনা, তিনি লিখেও গেছেন। পাশাপাশি তিনি নিজেও লিখেছিলেন কিছু গান, সেগুলি গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশও হয়েছিল। সব মিলিয়ে ১৯৭৪ সালে প্রয়াত এই মনস্বী প্রতিভার বাড়িতে তৈরি করা মিউজিয়াম ঘিরে এক গভীর চিন্তকের প্রোজ্জ্বল উপস্থিতি টের পেতে থাকি আমি। আর বাড়ির একতলায় ছড়ানো গাড়ি বারান্দার একপাশে ওই প্রকাশনা সংস্থার দফতরে গিয়ে জানতে পারি, সদ্য তাঁরা নতুন সংস্করণে ছাপিয়েছেন ‘যাত্রী’। হাতে তুলে নিই ওই অমূল্য বইটি । আজও সেই বই স্পর্শ করলে জেগে ওঠে এক অন্বেষণের স্মৃতিময় পথ। যে স্মৃতি সতত সুখের।