লিটল ম্যাগাজিনের জন্যই বেঁচে থাকা যাঁদের

মূল বাসরাস্তা থেকে বেরিয়ে আসা এক অপরিসর গলি। কিছুটা যাওয়ার পরে আরো সরু হয়ে আসা পরিসর। গলি নয় আসলে কানাগলি। দুপাশের বাড়িগুলো প্রায় গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে যেন-বা দয়া করে কোনোক্রমে একটি মানুষ যাওয়ার জায়গা করে দিয়েছে। ওইটুকু গলির মধ্যেই কর্পোরেশনের বাতিস্তম্ভ, তার গোড়ায় প্লাস্টিকের প্যাকেটভরা আবর্জনার স্তুপ, কুকুর-বেড়ালের বিষ্ঠা। সেই পথের প্রান্তে এক বসতবাড়ি। বাড়ির বয়স একশোর কম নয়। মূল মালিক অবর্তমান, হয়তো বা কোনো সময় অর্থের তাগিদে একটা অংশ ভাড়া দিয়েছিলেন কয়েকটি পরিবারকে। আজ তারা একরকম স্থায়ী বাসিন্দাতেই পরিণত। বাজারদরের নিরিখে এঁদের ভাড়ার পরিমাণ তুলনীয়ও নয়। যেহেতু ষাট-সত্তর বা বড়োজোর দেড়শো-দুশোতে আটকে-থাকা ভাড়া ফলে বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণে তার আনুপাতিক দুর্দশা। গোটা বাড়ির ভিতরে-বাইরে পলেস্তারা-খসা ইটের জীর্ণ দেওয়াল, সাবেকি সদর দরজায় অজস্র ফাটল, উঠোন ছ্যাতলাপড়া বিপজ্জনক। আপাতত আমরা এই বাড়িটার একতলার একটি ঘরে।

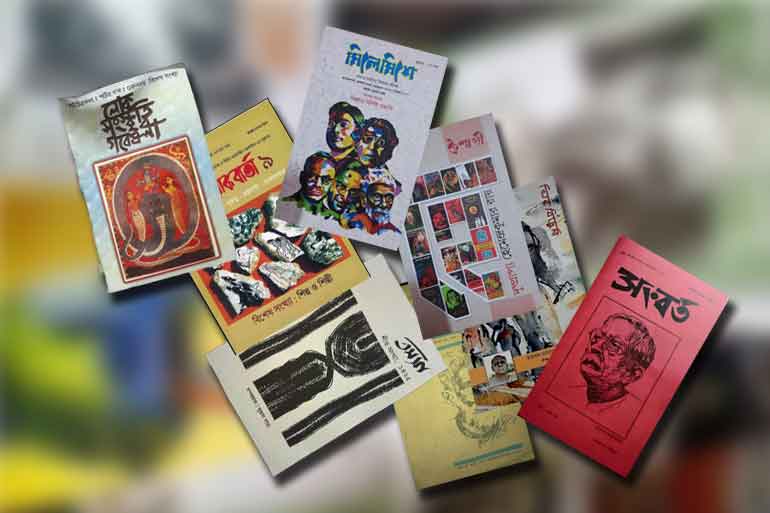

চোখের আন্দাজে মাঝারিমাপের ঘরে প্রমাণ সাইজের খাট, একটা স্টিল আলমারি, ছোটো কাঠের টেবিল, হাতলহীন চেয়ার, টুকিটাকি জিনিসপত্র রাখার সস্তা কাঠের-র্যা ক। আর বাকি অংশ জুড়ে পত্রপত্রিকা-বই-কাগজ আর তারই মাঝে কাত হয়ে থাকা একটা টেলিফোন। কোনও রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসের উপক্রমণিকা নয়। স্থান কলকাতার উত্তরাঞ্চল, বছর কুড়ি আগের কথা। এই ঘরে যিনি সপরিবার থাকেন তিনি একটি বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক। আসবাবে আর পত্র-পত্রিকায় প্রায় পূর্ণ এই ঘরই তাঁর পত্রিকার দফতর ও তাঁর সংসার। যতদূর জানি ইনি কোনো স্বতন্ত্র পেশায় যুক্ত নন – স্ত্রী চাকরি করেন স্কুলে। সেই বিশেষ কালপর্বে তাঁর কন্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রী, পুত্র স্কুলে মাঝারি ক্লাস। এমন মাগগি-গন্ডার বাজারে তাঁর চলে কী করে ? এর উত্তর আমি সেদিনও জানতাম না, আজও জানি না। তবে চলে যায় নিশ্চয়ই। হয়তো কিছুটা দৈনন্দিনের প্রয়োজন কাটছাঁট করে, কিছুটা বস্তুগত চাহিদা ও প্রত্যাশাকে কমিয়ে। এমন নয়, সম্পাদকমশায় বিপুল পৈতৃক সম্পদের অধিকারী বা এমনও নয়, গোপনে কোনও বিদেশি রাষ্ট্র বা সংস্থা তাঁকে আড়াল থেকে পত্রিকা প্রকাশের টাকা জুগিয়ে যান। অনেকসময় তাঁকে দেখেছি পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় সংকুলানে বিভিন্ন চেনা বা স্বল্পচেনা মানুষের সূত্রে এই সংস্থায় ওই সংস্থায় ঘুরে বেড়াতে – যদি একটা-আধটা বিজ্ঞাপনের দাক্ষিণ্য জোটানো যায়। কিন্তু বিজ্ঞাপনের সংস্থান হোক না-হোক পত্রিকা বেরোয়, হয়তো খানিক অনিয়মিত। কিন্তু সময়মত প্রেসে লেখা পৌঁছানো, তাড়া তাড়া প্রুফ দেখা, পত্রিকা স্টলে পৌঁছে দেওয়া, লেখকদের কপি পাঠানো সবই দশ হাতে সামলাতে হয় তাঁকে।

আরও পড়ুন

সম্পাদক-লেখক-পাঠকদের জমায়েত ঠাকুরবাড়িতে

দৃশ্যান্তরে যাই। আরেকটি পরিচিত মুখ। কখনো সেই মুখে বেশ কদিনের না-কাটা দাড়ি, অযত্নলালিত অবিন্যস্ত বেশভূষা কাঁধের কাপড়ের ব্যাগে সদ্য-প্রকাশিত পত্রিকার কপি। কখনো দেখছি হনহন করে হেঁটে চলছেন কলেজ স্ট্রিট ধরে, কখনও ধর্মতলা বা মৌলালি মোড়ে। নিজস্ব পেশা বলতে কিছু নেই। ইনিও এক পত্রিকার সম্পাদক। একার জোরে দশজনের কাজ করতে গিয়ে কখনো বা অসুস্থ হয়ে পড়েন, আবার সেরে উঠে শুরু করেন পুরোদমে। আশ্চর্য এই প্রাণশক্তির উৎস অনুমান করা দুরূহ। তবু এই হিসেব মেলানো সময়ের ক্যানভাসে এক ব্যতিক্রমী মানুষ।

না, ভুল বললাম। একজন নয় আরো অনেকে। যদি সারা পশ্চিমবাংলার হিসেব নিই এমন মানুষ মিলবে, অল্প হলেও বিলুপ্ত নন। কী বলব এঁদের? লিটল ম্যাগাজিনের মানুষ? হোলটাইমার? যে নামেই ডাকি এরা সেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, কনজিউমার সভ্যতার উজানে যারা পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনকে অস্পষ্ট আর গৌণ করে নিজেদের বেঁধে রেখেছেন এক প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিহীনতার পথে। আর যাই হোক এই বাঁধনকে অকারণ বলার ধৃষ্টতা আমার নেই – বহমান জীবন আর সমাজস্রোতের প্রতিস্পর্ধী অবস্থান নেওয়ার হয়তো বা এই এক বিকল্প। কেউ কেউ পারেন।

তবে কথাটা হল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংখ্যাতীত ছোটো ও মাঝারি পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকলকে এঁদের সঙ্গে সমগোত্রে ফেলতে আমি কুণ্ঠিত। কেননা, ছোটো পত্রিকা প্রকাশের প্রতিটি উদ্যমের সঙ্গে সাহিত্যের নিষ্ঠ চর্চা ও তার সমুন্নতি সাধনের প্রয়াস জড়িয়ে আছে এমন আপ্তবাক্যে আপাতত আমার কোনও আস্থা নেই। তাই গণনাহীন অভিসন্ধিময় প্রকাশনার সঙ্গে এঁদের গুলিয়ে ফেললে মুশকিল, কারণ লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে আমাদের উত্তুঙ্গ আবেগ ও উন্মাদনার ঘূর্ণিপাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না এইসব মানুষগুলিকে, অন্তত একটু আলাদা করে হলেও। বরং আমাদের বিবেচনা দাঁড়িয়ে থাকে শুধুমাত্র কিছু ‘ভালো’কে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতীক্ষায় যে ভালো-র মাপকাঠি কোথায়, কেমনভাবে ও কেন তার কোনও হদিশ মেলে না। গুণগত ভালোর পাশে ব্যক্তিগত উদ্যোগের সততা ও তন্নিষ্ঠা , যে ‘ভালো’ মানে শুধুই ‘সফল’ নয়, আরো কিছু বেশি – কই ? লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে এত উদ্যোগ আর আয়োজনের পাশেথাকে কি তেমন কিছু স্বীকৃতি? দেখেছি কখনো?

আরও পড়ুন

একশোর বেশি পত্রিকার জমায়েত কলেজ স্কোয়ারে

অথচ এমনটা যে ক্ষেত্রবিশেষে ঘটে না এমন নয়। ধরা যাক, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের কোনও একনিষ্ঠ সেনানী, হয়তো বা কারাবাস করেছেন দীর্ঘকাল, বিয়াল্লিশের আন্দোলনে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন – কিন্তু সেইভাবে স্বীকৃতি পাননি, জোটেনি সরকারি মানপত্র বা তাম্রফলক, মেলেনি পেনশন বা বিনি-পয়সায় রেলে চড়ার পাশ। এখন হয়তো চরম অনটনে দিন গুজরান করছেন কোনও অবজ্ঞাত গ্রামে বা নিস্তেজ মফস্বলের বাড়িতে । এইরকম কোনও চরিত্র হঠাৎ করে উঠে আসেন সংবাদপত্রের পাতায় বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ‘স্টোরি’ হিসেবে। অথবা কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনও বর্ষীয়ান যোদ্ধা – দীর্ঘদিন দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে সংগঠিত করেছেন কৃষক বা শ্রমিকদের, দিনের পর দিন পুলিশের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে থেকেছেন, কখনো বা প্রকাশ্য গণআন্দোলনে অংশ নিয়ে নিগৃহীত হয়েছেন, দলের ওপরতলার নেতাকে ভোটে জেতাতে প্রাণপাত করেছেন – তারপর হয়তো বা নেতৃত্বের আপোষমুখিনতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে চলে গেছেন আড়ালে অথবা দলেই হয়েছেন একঘরে। তবু পার্টির কমিউনেই তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাপন অথবা দূর গ্রামে বান্ধবহীন তাঁর দিনাতিপাত। কখনো ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার ফ্ল্যাশবাল্ব তাঁর মুখেও ঝলসে ওঠে, ছাপা হয় তাঁর যাপনবৃত্তান্ত । সেই প্রতিবেদনের অভিঘাত সঞ্চারিত হয় আমাদের মধ্যে, আমরা সামান্য হলেও সহানুভূতির আভাস পাই আমাদের মনের অবচেতনে। অথচ সেইভাবে দেখলে এঁদের আত্মত্যাগ ও অবিচল আদর্শের সংযম ঠিক কোনও উজ্জ্বল সাফল্যের সঙ্গে অন্বিত, আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে একথা বলার প্রত্যয় নেই।

তবু তো ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা ফেলনা নয়। এইসব আড়ালে থাকা মানুষগুলোকে বাদ রাখলে স্বাধীনতা বা বাম-আন্দোলনের ইতিহাস ঝুটো ও প্রবঞ্চক। একইভাবে, বাংলা পত্রপত্রিকা জগতের ওইসব নিরলস কর্মী – সম্পাদকরা, ঠিক সাফল্যের নিক্তিতে যাঁদের হিসেব-নিকেশ করলে ভুল হয় তাঁদের উহ্য রেখে ছোটো পত্রিকা নিয়ে জৌলুষ আর আড়ম্বর নিতান্ত অর্থহীন। লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাস যারা লিখবেন, তারা যদি নিছক সাফল্যের বিচারে এঁদের অপাংক্তেয় করে রাখেন সেই খণ্ডিত ইতিহাস আগামীর পাঠককে কোনও সত্যের দিকে নিয়ে যেতে পারবে, তেমন বাতুল প্রত্যাশা না করাই ভালো।