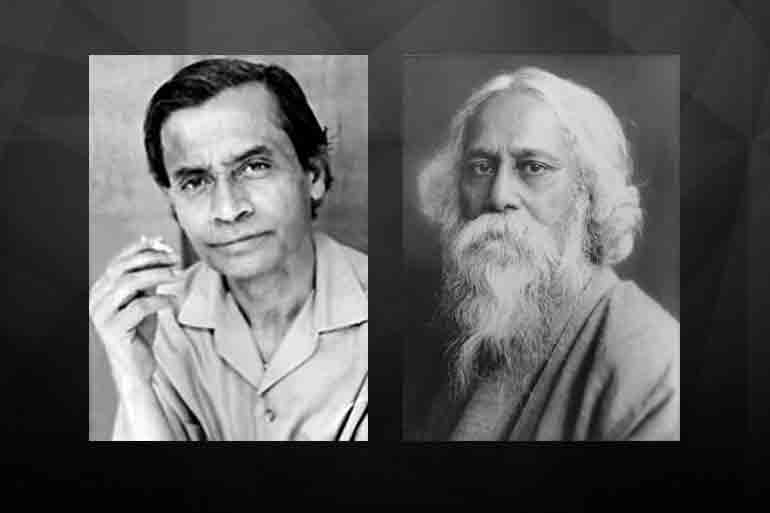

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু

চঞ্চল আশরাফ

ধাপে-ধাপে নিজের অভীষ্টে রবীন্দ্রনাথের এগিয়ে যাওয়ার খুব ভালো একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বুদ্ধদেব বসুর কবি রবীন্দ্রনাথ’র প্রথম প্রবন্ধ ‘কবিতার সাত সিঁড়ি’ পড়লে। তাতে কালানুক্রমিক সাতটি কবিতার আলোচনা করে দেখানো হয়েছে কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে তার একেকটি বিশেষত্বের জানান দিচ্ছেন, ভাষা নির্মাণে তিনি কীভাবে নিজের সংস্কার করে গেছেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেমন করে নিজের অপূর্ণতাগুলো বুঝে নিয়ে সেগুলো মেটাতে চেয়েছেন এবং কবি হিসেবে পূর্ণ হয়ে ওঠার পথটি নির্মাণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন দুটি বই – ‘রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য’ (১৯৫৫) ও ‘কবি রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৬৬)। এ ছাড়া সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩) গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্পর্কে কিছু আলোচনা বা প্রবন্ধ রয়েছে। লক্ষ্য করি, বুদ্ধদেব বসুর এই তিনটি গ্রন্থের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনাগ্রন্থটি বেরিয়েছে আগে, যদি তৃতীয় গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধগুলোর রচনাকালও ধরি, দেখি, ১৯৬০-এর আগে কোনটিই রচিত হয়নি। এটা বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করে যে, বুদ্ধদেব কেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার তুলনায় কথাসাহিত্যের আলোচনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন?

‘রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সব উপন্যাস-গল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে, এমন নয়। তা কেন হয়নি, সে-ব্যাখ্যা বইটির অবতরণিকায় খানিকটা রয়েছে এবং যে-রচনাগুলোর আলোচনা হয়েছে, সেগুলোর গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়েছে। তবে তার আগে কীভাবে তার রচনা পড়তে হবে, বুঝে নিতে হবে সেই পথ দেখাতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব। রবীন্দ্রসাহিত্যকে সামগ্রিকভাবে পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি এবং এই পাঠের একটা রূপরেখাও হাজির করেছেন। সেটি কেমন? তার কথা হল, কিছু দুর্বলতা থাকলেও রবীন্দ্রনাথের একেকটি রচনায় রয়েছে একেকটি গুণ; সেগুলো মিলিয়ে পাঠ করলেই তার প্রতিভার প্রকৃত রূপ মিলবে। বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ও ব্যবধান, মিল ও পার্থক্য, ঐক্য ও বিচ্ছিন্নতা। তবে তার অভিমত, বিচ্ছিন্নভাবে রবীন্দ্রনাথকে দেখলে ভুল হবে; কোন রচনার দুর্বলতা ধরে তাকে বিচার করলে তা-ও হবে ভুল; তার একেকটি রচনার কোন-না কোন বিশেষ দিক রয়েছে, যেগুলো উপেক্ষণীয় নয়; ফলে তার রচনাগুলো পাঠ করতে হবে সব দিক থেকে মিলিয়ে তাতেই আসল রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সেই দিকগুলো কী-কী? প্রথমত তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগত; দ্বিতীয়ত তুলনামূলক; তৃতীয়ত রচনা থেকে রচনায় অগ্রগমন ও উত্তরণের ধাপগুলো; চতুর্থত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার সৃষ্টিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক, মিল ও পার্থক্য।

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্ররচনার দুর্বলতাগুলো শনাক্ত করেছেন; কিন্তু একটু আগেই বলা হয়েছে, তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এগুলোয় রবীন্দ্রনাথকে খোঁজা ঠিক হবে না। তা হলে কোথায় অনুসন্ধেয়? পরোক্ষে হলেও তিনি বলে দিয়েছেন উৎকৃষ্ট ও বিশিষ্ট রচনাগুলোই তাকে খোঁজার জায়গা। সেখানেই তিনি অসামান্য, অমর, ঐশ্বর্যময়। কালানুক্রমিক পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ এগিয়েছেন ধাপে-ধাপে, টপকে যাওয়ার অভিপ্রায় তার রচনায় পাওয়া যায় না। ফলে, বাংলা কথাসাহিত্যের পথ ধরে তিনি বঙ্কিমকে গ্রহণ করেছেন। সবুজপত্রর প্রভাব তার গদ্যে পড়েছে, তা-ও সমকালীন ভাষাকে ধারণ ও অতিক্রমের তাগিদে। বুদ্ধদেব জানিয়েছেন, কবিতার চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে বেশি চেনা যায় গদ্যে। বঙ্কিমের ভাষারীতি ও আঙ্গিক অনুসরণের পর তা পেরিয়ে কীভাবে তিনি নিজস্ব এক ধারা গড়ে তুলেছেন, তা লক্ষ্য করার বিষয়। প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করলে এবং কবিতায় রাবীন্দ্রিক স্বর নির্মাণের প্রকৃতির সঙ্গে একে মিলিয়ে দেখলে কথাসাহিত্যে যে তাকে বেশি চেনা যায়, তা প্রামাণ্য হয়ে উঠবে। তবে রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে তার কবিসত্তারই প্রকাশ দেখা যায় বলে মত দিয়েছেন বুদ্ধদেব। এমনকি, তিনি ‘গদ্য লিখেছেন কবির মতো; তার গদ্যের গুণ কবিতারই গুণ; যা কবিতা আমাদের দিতে পারে, তা-ই তার গদ্যের উপঢৌকন’ (সঙ্গ নিঃসঙ্গতা, পৃ. ১০৫)। যেখানে কথাসাহিত্যে কাব্যময়তাকে দোষ বলে গণ্য করতে সমালোচকরা অভ্যস্ত, সেখানে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন (দ্র. রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য) এবং রবীন্দ্রগদ্যে একে ‘উপঢৌকন’ হিসেবে দেখেছেন। তার কাছে এটা সবচেয়ে বেশি কৌতূহলের বিষয়, একই সময়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও কবিতার মধ্যে কোন মিল নেই। উপন্যাসেও তা-ই। ফলে, তার মতে, এক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থান করেছিলেন একাধিক রবীন্দ্রনাথ এবং এদের আলাদা করে চেনা বেশ সহজ।

কীভাবে বঙ্কিম-রচনারীতি থেকে আলাদা হলেন তিনি? বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের পাত্রপাত্রীরা সাধু ভাষায় কথা বললেও প্লট থেকে থিমের দিকে যাত্রাই তার কথাসাহিত্যের পথটিকে আলাদা করে দিয়েছে। উপন্যাসে তো বটেই, আর ছোটগল্প এর আগে সৃষ্টিই হয়নি বাংলা সাহিত্যে; ফলে এই জায়গায় বঙ্কিম থেকে তার অবস্থান অনিবার্যভাবেই ‘ভিন্ন হল’। বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের বিকাশ ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এটি তার ‘কবিপ্রতিভার অনুকূল’। এই আনুকূল্যের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের ছেটগল্পের দুর্বলতা বলে সমকালীন সাহিত্য মহলে বিবেচিত হয়েছিল; কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, তিনি এই বিবেচনার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

ধাপে-ধাপে নিজের অভীষ্টে রবীন্দ্রনাথের এগিয়ে যাওয়ার খুব ভালো একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বুদ্ধদেব বসুর কবি রবীন্দ্রনাথর প্রথম প্রবন্ধ ‘কবিতার সাত সিঁড়ি’ পড়লে। তাতে কালানুক্রমিক সাতটি কবিতার আলোচনা করে দেখানো হয়েছে - কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে তার একেকটি বিশেষত্বের জানান দিচ্ছেন, ভাষা নির্মাণে তিনি কীভাবে নিজের সংস্কার করে গেছেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেমন করে নিজের অপূর্ণতাগুলো বুঝে নিয়ে সেগুলো মেটাতে চেয়েছেন এবং কবি হিসেবে পূর্ণ হয়ে ওঠার পথটি নির্মাণ করেছেন। কবিতাগুলো হল : পুরাতন ভৃত্য, অভিসার, নববর্ষা, বসুন্ধরা, সোনার তরী, স্বপ্ন। এগুলোর ত্রুটিও নির্ণয় করেছেন বুদ্ধদেব এবং দেখিয়েছেন, কোনটিতেই আগের ত্রুটির পুনরাবৃত্তি নেই; প্রতিটিতে রবীন্দ্রনাথ কবিতার একেকটি প্রয়োজন মিটিয়েছেন।

যা-ই হোক, খুব সংক্ষেপে, হয়তো রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের উদঘাটিত আরও অনেক প্রান্ত বাদ দিয়ে আলোচনাটি করা হল। তবে এ-মুহূর্তে যে-বিষয়টি আলোকপাতযোগ্য বলে মনে হয়, তা এই রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে শুরুতে উল্লেখ-করা গ্রন্থ তিনটির কোনটিই প্রকাশিত হয়নি, এর অন্তর্গত কোন প্রবন্ধও সম্ভবত নয়। এগুলোর রচনাকাল পঞ্চাশ ও ষাটের দশক, যখন রবীন্দ্রনাথ ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছেন সমকালীন তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ থেকে। ‘কবি রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে তিনি সেই অনাগ্রহের জবাব দিয়েছেন, ‘এমন কোনো কবি নেই যিনি আমাদের সব আকাক্সক্ষা মেটাতে পারেন, এবং যে কোনো একজন কবির কাছে আমরা শুধু তা-ই দাবি করতে পারি, যা তার অধিকারভুক্ত। রবীন্দ্রনাথে কী নেই, কোন প্রত্যাশা তাঁর পক্ষে অবান্তর, সেইটে প্রথমে বুঝে না-নিলে আমরা তাঁর প্রতি সুবিচার করতে পারবো না।’ এই বক্তব্য তিনি তাদের উদ্দেশে দিয়েছেন, যারা ‘বহু বিভিন্ন কাব্যরীতির সঙ্গে পরিচিত’। ফলে এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর গ্রন্থ রচনার কারণ নিজস্ব সেই তাগিদ যাতে তাকে নিয়ে আধুনিক ও সমকালীন কবি, পাঠক ও সমালোচক মহলে প্রচলিত মনোভাবের অবসান ঘটে। এটা ঠিক, রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এবং কল্লোলের আবির্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি পাঠক দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ সেটা বুঝতে তো পেরেছিলেনই, নিজের রচনা দিয়ে এর মোকাবেলাও করেছিলেন। এই সংগ্রামের একটি অংশ যে শেষের কবিতার অমিত রায়, তা উল্লেখ করতে ভোলেননি বুদ্ধদেব। তার লক্ষ্য বিভক্ত পাঠকসমাজের মধ্যে রবীন্দ্র বিষয়ে ঐক্য, তাদের বোঝানো যে, সমকালীন রুচি ও প্রবণতার দিক থেকে তাকে দেখা ঠিক নয়। এমন কিছু তার কাছে আশা করা সঙ্গত নয় যা তার স্বভাব ও প্রেরণার বাইরে। তবে, এত কিছুর পরও, বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যা বলেছেন, তার সঙ্গে না-বলাটাও রেখে দিয়েছেন। গ্রন্থ তিনটিতে এক রকম নৈঃশব্দ্য লক্ষ্য করা যায়, যা পাঠ করতে পারলে উন্মোচন ঘটবে এমন বক্তব্যের পরিবেশ, প্রয়োজন ও ঔচিত্যের সংস্কার যার প্রতিপক্ষ; রবীন্দ্রনাথও সেখানে অসহায়।

(ঋণ – মুন্সিগঞ্জের খবর)